ひょうりゅう【漂流】 ( 名 ) スル

① 船などが海上をただよい流されること。 「嵐の海を-する」 「 -物」

② あてもなくさすらうこと。 「余の考えがここ迄-して来た時に/草枕 漱石」〜「大辞林」第三版(三省堂)より〜

周知のとおり、「漂流」とは海上や水上を漂い流れる様を表す言葉である。

今回、話をしていただいた方は、ヨットが航行中に転覆し、約1カ月もの間、漂流した末に救助されるというまれな経験の持ち主だ。海上をあてどなくさまよう中でいったい彼の身に何が起こったのか。そして何を食べ、何に耐え、どうやって生還したのか──。

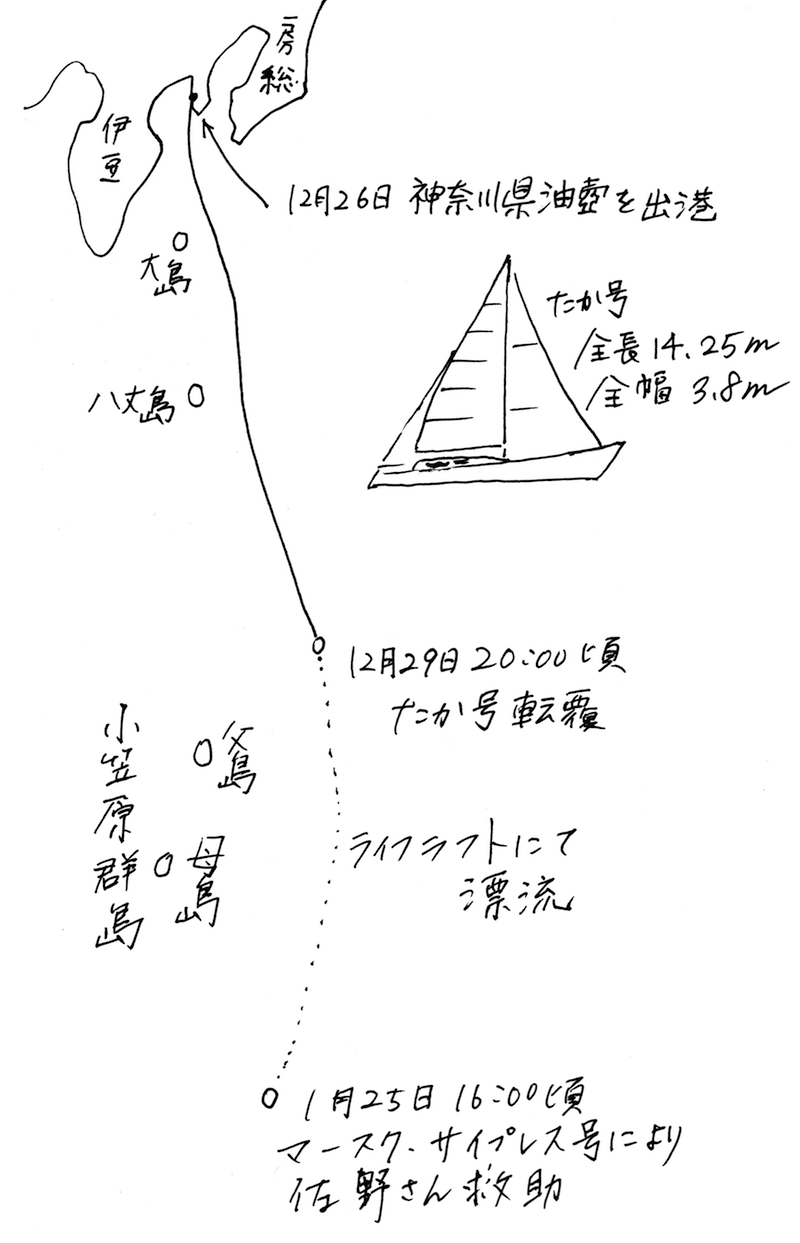

1991年(平成3年)12月29日午後8時ごろ、グアムを目指す外洋ヨットレースに参加していた「たか号」が暴風雨によって太平洋沖で転覆。乗務員7人のうち、船内に残された1人が水死、残ったクルーの6人はライフラフト(膨張式救命いかだ)で避難し、太平洋上を南へと漂流し始めた。

わずかな水や食料も尽き果て、救助が来ない極限の漂流状態の中で、クルーはひとり、またひとりとラフト内で命を落としていく。転覆から27日後の1992年1月25日午後4時半、漂っていたラフトは英国の貨物船マースク・サイプレス号に発見・救助される。そのときラフトの中で生き残っていたのは佐野三治氏(当時31歳)、ただひとりだけであった。

当時、この一件はマスコミで大々的に報じられ、同年秋には佐野氏自身による手記が出版された。

▲1992年に出版された佐野氏の手記『たった一人の生還 「たか号」漂流二十七日間の闘い』(新潮社、2014年以降は山と渓谷社より発行)。表紙には、救出時に撮影された写真が使われている。ちなみに、元サッカー日本代表の宮本恒靖(現ガンバ大阪監督)が愛読書のひとつに挙げている

今回、彼の著書の担当編集者を通じて、佐野氏にインタビューを申し込んだ。壮絶な体験を経てこられただけに、彼はその後、ヨットをやめて海外のどこかで第二の人生を送っていたりしていてもおかしくない。そう思っていたが、意外なことに現在は都内に住むサラリーマンなのだという。

取材当日、目の前には年よりも若く見える、精悍(せいかん)な顔立ちの男性が現れた。スーツ姿の都会的な雰囲気で、死者を出すほどのヨット事故により、漂流した経験の持ち主とはにわかには信じられない。だがこの方こそが佐野三治氏ご本人であった。(フリーライター・西牟田靖)

ヨット転覆後、命からがらラフトに乗り込む

── この度はオファーを受けて下さり感謝しています。佐野さんの過酷な体験は、”人と食”というものの関係性、生き延びるということの意味について考えるひとつのきっかけになると確信しています。

佐野氏:僕は、ヨットで単独世界一周を成し遂げたわけでも、7大陸最高峰を単独で登頂したわけでもない。ヨットレース中にたまたま海難事故に遭遇してしまっただけ。しかも一緒に乗り込んだクルー仲間6人の死が伴っている。今回「極限メシ」という食に関する取材の依頼なのに、事故当時、僕はあまりというか全然食べていないんです。食べるものがありませんでしたから。ただ生きて帰るために、雨露や自分のおしっこも飲んだし、海鳥を捕獲して食べたりもした。僕の経験した話は決して楽しい話ではありません。もう四半世紀も昔の話ですけど、こんな僕でもよければ協力させていただきます。

── ありがとうございます。ご著書『たった一人の生還 「たか号」漂流二十七日間の闘い』を拝読しました。ヨット「たか号」が神奈川県三浦半島の油壺から出航し、洋上に出て転覆してしまうまでに予兆めいた小さなミスがいくつも起きています。読んでいてまずそれがすごく怖く感じました。

佐野氏:おっしゃる通り、そもそもが準備不足でした。出航前日までヨットの改造作業をやっていましたし、当日になって水を積み込んだりしていましたから。加えて、ヨットが転覆した後もミスが続きました。キャビン入り口に付いているはずの差し板(スライドハッチの留め具の役割を果たす)を流出させたことで艇内にどっと海水が流れ込んでしまったこと、ヨットを捨てるのが早すぎたこと、ラフトから緊急用の備品を流出させたこと、そしていちばん深刻だったのがイーパブ(救難信号発信装置)をなくしてしまったこと……。小さなミスが重なったために後々取り返しのつかない事態へとつながっていきました。

── ヨットが横転し、天地が逆になってしまったのは夜ですよね。そこから救命用のライフラフトに乗り込むまではどういったことがあったんですか。

佐野氏:転覆してから、ラフトで洋上を漂い始めるまでの時間は30分ぐらいでしょうか。ヨットが転覆した際に亡くなってしまったクルー(当時45歳)を残し、残り6人が着の身着のままでラフトに乗り込んで漂い始めました。

体中が海水でずぶ濡れになっていたんですけど、黒潮の中にいたせいか、海水が冷たいとはあまり感じませんでした。なのにその日の夜、僕は「寒い寒い」と言って、歯の根が合わなくなるぐらいガタガタ震えていました。

── 寒くないのに、なぜだか体の震えが止まらなかった。

佐野氏:今考えると、それは寒さというより恐怖で震えていたんでしょう。隣にいたクルー(当時41歳)が「大丈夫だ、大丈夫だ」と声をかけてくれて、子どものように抱きしめてくれたのを覚えています。その後、深夜になって彼は「おしっこしていいかな」と言って、そのまま下半身を湿らせました。6人乗り込んだラフト内はもうぎゅうぎゅうで立っておしっこするようなスペースなんてあるわけないですから。そのとき僕は汚いと思うより、尿のぬくもりにほっとしたんです。

── それだけ恐怖感にさいなまれて、暗闇が恐怖や不安を倍増させたのでしょう。朝になってから多少は落ち着きを取り戻せたのでしょうか。

佐野氏:リーダーのクルー(当時56歳)が音頭を取って、ラフト内に残っている備品を6人全員で確認しました。というのもヨットからラフトに乗り移ったときに大波がきて、その大半を流されて失っていたんです。

▲非常時の救命用としてのライフラフト 。佐野さんらが使用していたのもこれと近いタイプのものだ(写真提供:アール・エフ・ディー・ジャパン株式会社)

1日の食料、ビスケットわずか6分の1枚

まず、みんなで、再度ラフトの中に残ったものの確認をすることにした。水は装備されていたはずの五〇〇ミリリットル・ボトル八本のうちの一本。それに食料は一日八人三食の三日分、合計七十二食のうち、九食分のビスケット(カンパン)、つまり九枚。それに、組立式オールの先が一本、リフレクター(レーダー反射板)一個、保温具一袋、アカ汲み一個、スポンジ二個、雨水を入れるビニール袋一つ。これですべてである。(著書より引用)

── 著書によれば、転覆と同時に水や食べ物の大半が流されていたんですね。とすると、全員が生き残るためには、食料を節約する必要がでてきます。

佐野氏:はい。そこでリーダーが決断し、ショートホープの半分ほどの厚みしかないビスケット9枚を一日に1枚、それを6人で等分に分けて食べる方針を決めました。つまり毎日、ひとりでわずか6分の1枚ですね。レースが終わり、捜索が開始されるであろう1月7日ごろまでの9日間、頑張って救助を待とうと。

── 佐野さんたちクルーの命をつないだビスケットはどんなものなんでしょう。

佐野氏:実は今日、実物をお持ちしました。これは、ラフトの中に備え付けられていたのと同じビスケットで、いわばカロリーメイトのもっと甘いバージョンのようなものですね。これは事故当時と同じタイプのもので、どうぞ召し上がって下さいとも言えないんですけど……。これが僕の「極限メシ」といえるのかもしれません。

▲非常時用のビスケット。4〜5cm四方ほどのサイズだ。この中の1枚を6等分して毎日の食事にした

── えっ、たったこれだけですか。6人分じゃとても足らないですね。どれだけ空腹だったのか想像がつきません。

佐野氏:1枚を6等分するから、ほんと爪の先ぐらいしか食べられなかった。でもね空腹よりもね喉の渇きの方がつらいですよ。海水は周りにたくさんあっても飲めないでしょ。飲める水はというと、かろうじてラフトに残っていた水と、ときおり降ってくるスコールを受けて、飲む雨水だけでした。

── 残った水は500ミリリットル8本のうち、1本だけとのことですが、それだと食べ物同様に相当節約しないとまかなえません。

佐野氏:そうなんです。だから一日ひとり当たり飲める量はほんと口を湿らせるぐらいしかできなかった。具体的にいえば、非常用食料の入っていたケースのキャップに水を1センチほど(約20cc)を注ぎ、3人で回し飲みするというものでした。

── 食べるのと同じぐらいにつらさが想像つかないです。喉の渇きの方がつらいという感覚も、経験したことがないので、ピンときません。

佐野氏:それでもね、漂流しはじめた当初は、夜にラフトの内側が結露した分、まだマシでした。夜露を指ですくったり、直接、なめたりできましたから。でもそれも最初の3日ぐらいだけでした。というのもラフトの空気が抜けてきて、屋根の役割をする天井部分が落ちてくるからです。それを防ぐため上のふたを開けて、外圧と内圧の差を保つようにして、天井が落ちてこないようにした。そうすると結露ができなくなってしまいました。

ラフト内はストレスとの闘いだった

── 著書によるとラフトの外形は2.56メートルで、2つ重ねた浮き輪の上にテントが張られたような形と書いてありますね。高さは1.4メートル、広さは3.2平米(畳2畳以下)6人でもぎゅうぎゅう詰めだったと。これだけ狭ければ結露よりも、天井の高さを保つことを優先しますよね。

佐野氏:みんな膝を抱えて、じっとしていました。でも長時間ずっとそのままの姿勢でしょ。これはかなり苦痛なんですよ。足を伸ばしたいけど伸ばせない。代わりばんこに、誰かがしばらく足を上にして伸ばし、みんなの足の下になっている者が、それで痺れてくると今度は上になる。ずっとそれの繰り返しです。

── 飢えと渇きの他に、狭さにも苦しめられたんですね。2畳弱に6人が24時間することもなく漂い続けるのは相当なストレスだと察します。

佐野氏:海水がラフトの中にずっと入ったままで、なかなかかきだせなかったんですが、そのこともつらかった。じっと動かずに座っていたので、足はブヨブヨにふやけるし、尻は尾てい骨のあたりが擦れ、皮がむけていて常に不快感がありました。それでも僕は、速乾性のある素材の服を着ていたので、いくらかマシだったんです。綿のシャツやジーパンなど乾きにくいものを着ていたらかなり体温を奪われたのかもしれません。

── 変な話で恐縮ですが、そんな狭い空間で皆さん排泄はどうされたのですか。

佐野氏:ほとんど何も飲み食いしていないのに、おしっこは一日一回全員がアカくみ(船底に溜まった水であるアカをくみ出すための用具)の中に出していました。それを人によっては飲んだりもしていました。僕は当初抵抗があったので、漂流直後は飲んだりはしませんでしたけど。また、大の方は漂流中、結局誰もしなかった。後々、僕が一人になったときはひどい下痢をしましたが、それまでは一度も出なかったですね。

── 出航直前にトイレに行こうとして、タイミングを逃していますよね。便意はどこに行ったのでしょう。

佐野氏:あのときは念のため行っておこうっていうもので、急を要するものではなかったんです。それに僕はもともと、出張に行ったりすると便秘気味になる体質。まして漂流中はほとんど何も食べてませんからね。

── 漂流中、救出されたら何を食べたいという考えは浮かばなかったんですか。

佐野氏:出航地点のすぐ近くの三崎にある中華料理店の高菜チャーハンが食いたいなとか、そんなことを考えていました。コーヒーを飲みたいと言っていたクルーもいましたし、ほかの者も陸で日常的に食べているものを欲しがっていましたね。

失意の中、仲間が息絶えていった

前日に食料がつき、水もあと一日分だけとなった1月9日午前8時15分頃(ヨット転覆後12日目)。突然、海上自衛隊のP3Cが上空に現れ、ラフトから約2キロの距離にまで近づいてきた。

ラフト内は沸き立った。そして1時間後、今度は海上保安庁のYS11がやってきて、ラフトのすぐ近くにまで接近。窓の一つ一つがラフトから確認できるぐらいの近さだった。誰もが「後は助けが来るだけだ」と思い込み、まもなく救助されることを確信した。

クルーたちはそのとき残っていた最後の20滴を午前中のうちに全員で飲み干した。また食料であるビスケットは前日1月8日に食べ尽くしていた。ところが待てど暮らせどその後、救助がやって来ることはなかった。一同がひどく落胆したのは言うまでもない。

── 救助がされなかったことで、皆さん、ガックリして生きる希望を失われたのではないでしょうか。翌1月10日にはリーダーが息を引き取られています。佐野さんは「酷なこと、しやがんなぁ。こんだけ俺たちを苦しめておいてよ。神様なんか、この世にいねぇよ」と涙が出たそうですね。読んでいて同情を禁じ得ない場面でもありますが、やはりYS11機は本当にラフトを見つけられず救助には来なかったのでしょうか。

佐野氏:自分が救助された後の事情聴取では逆質問したりしましたよ。悔しいなんてもんじゃなかったですからね。だけどまあ実際、(上空からの)逆光になるとラフトは見えない、ということなんでしょう。

── リーダーに続いて翌1月11日には3人が次々と命を落とし、いちばん若年のクルーと佐野さんだけが残ります。それから2日が経った13日、朝にスコールが降ったり、ラフトにとまったカツオドリを捕獲したりしますよね。飢えと渇きに苦しめられていたのに、皮肉というか、何というか。もちろんカツオドリを捕獲して、調理せずにそのまま生で食べるというのは極端な話、生きるための究極の手段だと思いました。

佐野氏:それまでに鳥は何度も止まっているんですよ、ラフトに。だけどテントがへたってしまうのが嫌で、ずっと追っ払っていたんです。最後にいちばん若いクルーとふたりきりになったとき、何も考えず、本能のように手が出て、足をひょいと捕まえたんだよね。「これ、食えるかな」って彼が言って、その瞬間に食べ物に見えたんです。見えたというか、もう食うぞ! って思ったんです。捕獲できた喜びなんかありません。だって食べるために取ったんじゃなかったですから。

▲亜熱帯の海洋に生息するカツオドリ(写真はアオアシカツオドリ)

── ビスケットと水以外で摂取したものは、カツオドリの肉、そしてカツオドリの胃に入っていた飛魚やイカですよね。もしこのときカツオドリや魚介類を食べていなければ、違った運命をたどっていたのではないでしょうか。

佐野氏:食べたから生き残れたかっていうのも一概には言えないですね。一羽目は二人で一緒に食べているけど……。

なにが生死を分けたのか

ヨットが転覆しラフトに避難してから19日目、ついに佐野さん以外のクルー全員が亡くなってしまった。佐野さんは仲間が亡くなるたび一人一人を水葬していった。

── 不幸なことに結果的には佐野さん以外のクルー全員が命を落とされてしまいました。中でもヨット転覆時に命を落としたクルーの方以外の5人はラフトに乗り込んだ後、亡くなっています。彼らの無念さたるや、いかばかりであったでしょう。

佐野氏:誰しもが生きて帰ろうと強く願って頑張っていましたし、生きるということに対して最後まで諦めていませんでした。かといって、狭いラフト内で食べ物や水を奪い合ったり、暴力を振るうことは一切ありませんでした。それどころか、弱った者がいればいたわり、励ましたり……。彼らは最後の最後まで、立派なシーマンだったと思っています。

── すごくお聞きしにくいことではあるのですが、同じ条件下で漂流して同じ食事をしているのに、佐野さん一人だけが生き長らえたというのは、なぜなのでしょう。体力や体質の違いなんでしょうか。

佐野氏:それについては、僕自身わからないんですよ。僕だけが強靭(きょうじん)な精神と強靭な肉体を持っていたわけではない。年齢的には僕よりも若い子もいたわけだし。いったいなにが生死を分けたのかというのは……。

▲非常にラフではあるが、出発からの時間の経過と場所を記してみた

おしっこが止まらなかった救出直後

── 著書の表紙にある、ラフトから手を振っているあの写真。本当にギリギリの状態で洋上を漂っていたことがわかります。

佐野氏:そのとき通りかかったのが英国船籍の「マースク・サイプレス号」でした。トニーという航海士がデッキに出ていて、手を振っている僕を見つけてくれました。彼はまさに僕の命の恩人です。

まず「ギブ・ミー・ウォーター」。嗄(しゃが)れた声でようやく言う。漂流中の「渇き」というのを、どう表現したらいいだろう。唇と歯茎の間にセメダインを塗りつけたような感じ。実際、指をつっこむと、ネバネバした滓(かす)がつく。早く水がほしい。コップ一杯の生ぬるい水が出てきた。船にあがって最初に飲んだ水だ。私はその味を忘れることができない。甘かった。とにかく甘かった。

── 救出された船内でものすごくたくさん飲んだり食べたりしていますよね。水を飲ませてもらった後、温かいスープ3杯を平らげ、さらに海上保安庁の船に引き渡されるまでに、牛乳1リットル、マンゴーとパイナップルとオレンジのミックス・ジュース1リットル、オレンジ・ジュース、フレッシュ・オレンジ数個。さらには日本の即席ラーメンまで平らげるほどでした。それはやはり渇きが尋常じゃなかったということなんでしょうか。

佐野氏:そうです。ずっと渇きが続きましたからね。本来はそんなにたくさん、いきなり飲んだり食べたりしたらいけないんですけども。日付が変わった0時25分、迎えに来た海上保安庁の巡視船「うらが」に移されました。ところが船内でトイレに行ったら、腎臓がやられているのか、おしっこが止まらないんです。自分で心配になるほど。飲んだものが全部出ていく。ぼうこうの大きさって決まっているから、それに合わせて尿は止まるはずでしょう。なのに止まらずにずっと出たままでした。あんな体験は後にも先にもないですね。

── 事故によって心身ともに多大なダメージを受けられたことと存じます。事故前とは人生が一変してしまってもまったく不思議ではないと考えました。差し支えなければ、事故後、どのように生きてこられたのか、お話しいただけますか。今もヨットは続けられているんですか。

佐野氏:救出されたのが1992年の1月25日で、翌日には羽田に到着し、そこから1カ月入院して、ゴールデンウィークには再びヨットに乗り始めました。仕事は事故前から勤めていた会社に復職し、今もその会社で働いています。今は家庭を持って、子どももいます。休日に趣味で海に出かけていくという習慣は事故前と変わっていませんね。今もヨットに乗っているし、レースにも出ていますよ。

生きていくのだってしんどい

── 喉の渇きや飢えの感覚といった当時の苦しい記憶がひょんなことで急によみがえってきたということはないんですか。

佐野氏:ときおりナイトのレースをやってて、ふと思い出すときはあるけど、日常生活の中では、ほとんど思い出すことはありません。亡くなってしまった仲間には申し訳ないけど、忘れるということもリハビリのひとつだと思うんですよ。

── そこはもう本当にご本人しか分からない境地なんだとお察しします。

佐野氏:亡くなっていった仲間のうち、特に子どもがいる人についてはたまに思い出します。でも僕ね、いま現在は亡くなったご遺族とほとんど交流がないんですよ。お話しをしていないから真意はわからないんだけど、それでいいのかなと思っている自分がいるんです。

── それはなぜでしょう。

佐野氏:あのとき生存者がもし自分の息子だったら、自分の夫だったらとか自分の兄貴だったらって比較しちゃうでしょ。生存者の家族は、お前が帰ってきてくれてよかったって言えるけども、他の仲間のご遺族は、なんであの人だけが(生き残ったんだ)……という心情に当然なると思うんですよ。

── そうかもしれません。助けてくれた「マースク・サイプレス号」のクルーたちとはまだ親交があるのでしょうか。

佐野氏:船自体は廃船になっちゃってますが、僕を最初に見つけてくれた命の恩人であるトニーさんとはSNSでつながってはいます。特に日常的にどうこうというやりとりはないですが。

── 今年、タイの少年たち十数人が洞窟に取り残され、その後無事に全員が救出されました。2010年にチリで発生したコピアポ鉱山落盤事故の救出劇も記憶に新しいかと思います。命からがら生還された立場から、こうした事故についてどうお感じでしょうか。やはり生きてこそ、といえるのでは。

佐野氏:世界中の人たちが力を合わせて、若い大切な命を救えた事に感動しました。(しばらく間をおいて)……ただ、生きてるのもしんどいけどね。僕の場合は仲間を亡くしているから、その分しっかり生きていかなきゃいけない。そうは思いつつも、やっぱり人間だからね。そう器用に生きていけるわけじゃないし、自分が嫌になっちゃうときもありますよ。

── 日々、喜怒哀楽を感じながら生きているという点では、佐野さんも我々と同じ人間ですものね。当たり前の話ではありますが。

佐野氏:日々、僕たちが生きて行く中で、死に向かっているという感覚は、普通はないでしょ。でも人は誰しもが必ず死ぬという点で共通している。僕は、死というものをネガティブに捉えるんじゃなくて、むしろ肯定して、毎日毎日を大切に、そして丁寧に生きていきたい。幸せっていっても、ぜいたくするようなことでなくてね。海に出かけて仲間とセイリングしたり、子どもの成長を眺めたりとか、そうしたささやかな幸せを感じながら、生きていきたいと僕は思っているんです。でも皆さんだってそうじゃないのかな。

── お話をお聞きしていると、やはり壮絶な体験を経てこられた方ならではの言葉の重みを感じずにはいられませんでした。貴重なお話、本当にありがとうございました。

ラフトの中で仲間を弔い、自身も死線をさまよった佐野さんだけに、その言葉は胸に刺さった。大事なことは、その人らしく、等身大で、それでいて、一日一日、死へ近づいているという事実を忘れずに、毎日を丁寧に生きて行くこと。それがいかに大事なことなのかを、ことさら私は感じた。

もし機会があれば、どうか彼の手記を手にとって、ともに活字の大海原を漂流してみてほしい。あてどなくさまようその先に、自分にとって本当に大切な何かがきっと見えてくるはずだ。

書いた人:西牟田靖

70年大阪生まれ。国境、歴史、蔵書に家族問題と扱うテーマが幅広いフリーライター。『僕の見た「大日本帝国」』(角川ソフィア文庫)『誰も国境を知らない』(朝日文庫)『本で床は抜けるのか』(中公文庫)『わが子に会えない』(PHP)など著書多数。2019年11月にメシ通での連載をまとめた『極限メシ!』(ポプラ新書)を出版。