「シベリア抑留」という歴史上の悲劇をご存じだろうか。

終戦直後、当時の満州国などの外地に残っていた日本兵ら約60万人が、ソ連によって武装解除・投降を余儀なくされ、捕虜としてシベリアをはじめとするソ連各地に移送された出来事である。そこでは想像を絶する寒さや容赦のない重労働、劣悪な生活環境などにより、約10人に1人にあたる約6万人が命を落としたといわれている。

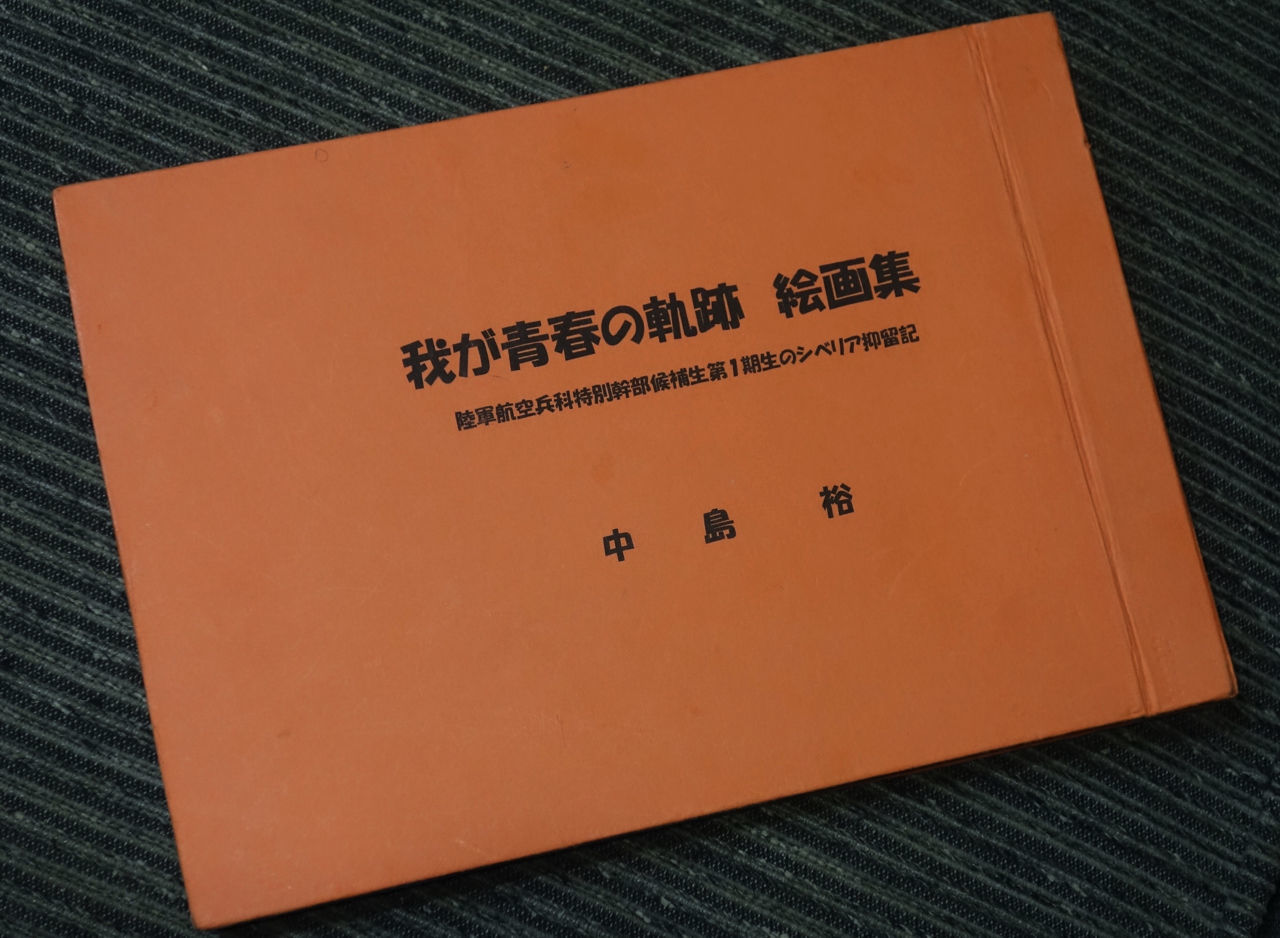

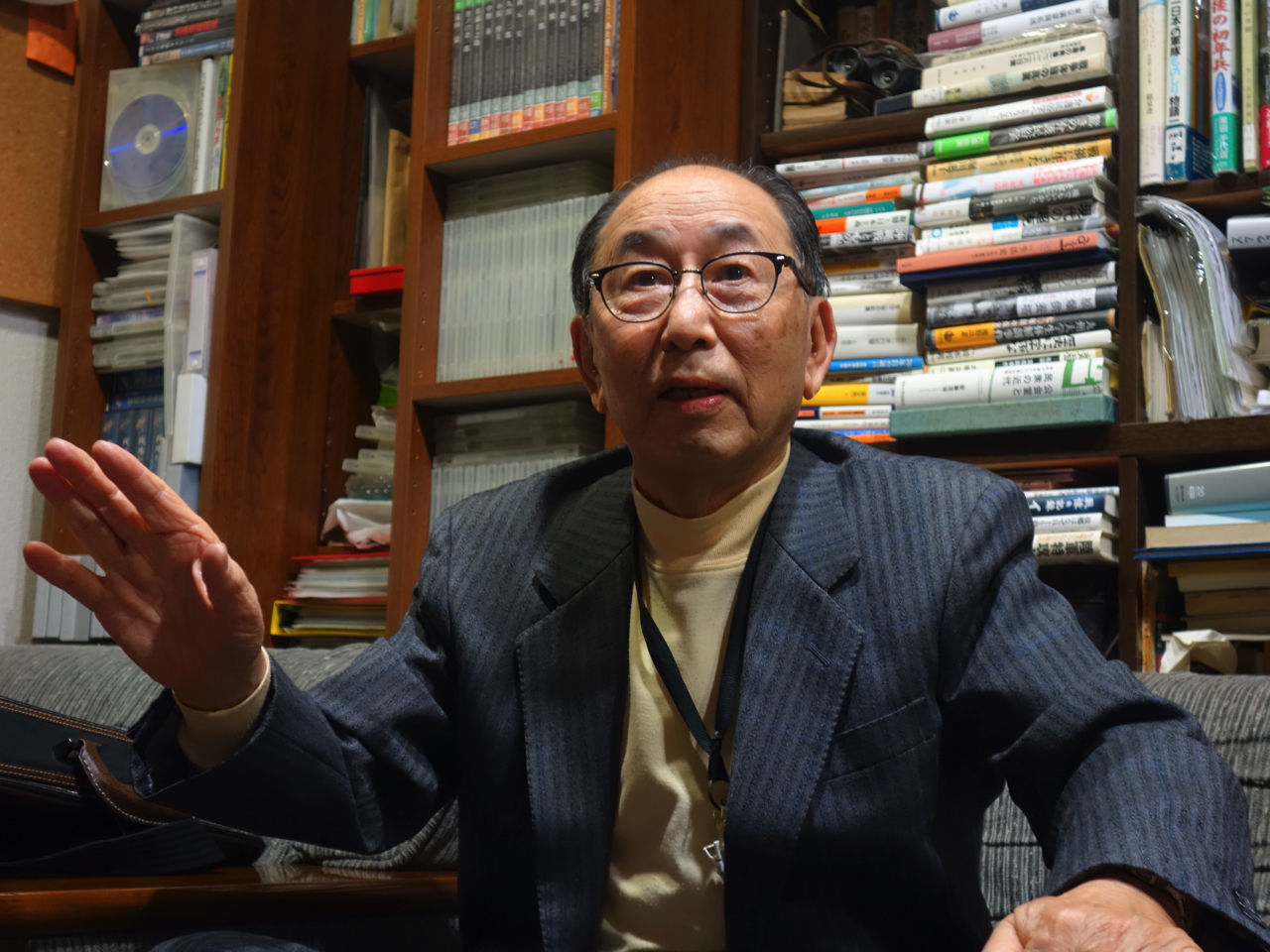

今回で第6回目を数える「極限メシ」で話をうかがったのは、極寒のシベリアで2年4カ月もの間抑留された後、生還した中島裕さん(92歳)。中島さんと戦友たちの命運を分けたものはなんだったのか。極限状態の中、いったい何を食べて生き延びたのだろうか。

壮絶なエピソードに加え、ご本人が抑留体験を回想しながら描きためたという絵もぜひご覧いただきたい。

話す人:中島裕(なかじま ゆたか)さん

大正15年(1926年)北海道生まれ。昭和19年(1944年)4月、陸軍特別幹部候補生(第1期)に志願し、千葉県柏第4航空教育隊に入隊。同年8月以降、満州の温春、間島、遼陽、公主嶺等で訓練を受ける。昭和20年(1945年)年7月、第39飛行場大隊東京城分遣隊に復帰し、航空士官学校生徒の兄と同じ部隊になる。終戦後、ソ連軍により武装解除される。同年10月、敦化から牡丹江まで250キロを徒歩で移動し、牡丹江郊外の掖河で物資の積載作業に従事。11月にはシベリア、タイシェットの収容所に移され、伐採作業や医務室作業等に従事。昭和23年(1948年)6月、ナホトカから京都府の舞鶴港に復員。

終戦直前の8月9日、突然ソ連が攻めてきた

中島さんは生まれも育ちも北海道旭川。父母は静岡県の伊豆半島出身だが、自身が生まれる直前、旭川に移転した。祖父は医者で、父親は師範学校(今の教育大)に勤務していた。

中島さん:私が物心つく頃、母が作っていたのは、伊豆の料理というより、北海道の郷土料理とか洋食でした。印象に残っているのはライスカレーですね。旧制中学(現在の中学校と高校にあたる。5年制)に入ってからは、住んでいた寄宿舎の炊婦さんが料理を作ってくれました。当時、食べたもので印象に残っているのは、旭川へ帰省したときに親が持たせてくれたタラバガニやニシン、昆布といったごちそうです。

中島さん:私が物心つく頃、母が作っていたのは、伊豆の料理というより、北海道の郷土料理とか洋食でした。印象に残っているのはライスカレーですね。旧制中学(現在の中学校と高校にあたる。5年制)に入ってからは、住んでいた寄宿舎の炊婦さんが料理を作ってくれました。当時、食べたもので印象に残っているのは、旭川へ帰省したときに親が持たせてくれたタラバガニやニシン、昆布といったごちそうです。

昭和19年(1944)4月20日には、千葉県の柏にある陸軍特別幹部候補生(第一期)に志願し入隊。柏の教育隊には昭和20年(1945)7月まで在籍し、以後は満州国(現在の中国東北部)の東京城(とんきんじょう)の飛行場大隊に配属となった。

▲満州に駐留していた頃の中島さん

中島さんが東京城に配属されたときまだ弱冠19歳。そんな未成年の若者まで戦争に投入しなければならないほど、当時は人材が不足していた。ならば食べるものも不足していたのではないか。

中島さん:ところがね、私たち航空隊は恵まれていたんです。格納庫にはチョコレートやようかんがふんだんに貯蔵してあったわけだから。同じ部隊にいた兄と、ようかんを片手に持ってかじりながらいろんな話をしましたよ。酒保(売店)には、壽屋(ことぶきや、現在のサントリー)のウイスキーを売ってたりしたし、何より支給される弁当ひとつとっても優遇されていました。歩兵と訓練で一緒になったとき、私たちは肉の缶詰などがついた糧食なのに対し、歩兵は味噌で固めた大豆と米だけでしたから。

中島さん:ところがね、私たち航空隊は恵まれていたんです。格納庫にはチョコレートやようかんがふんだんに貯蔵してあったわけだから。同じ部隊にいた兄と、ようかんを片手に持ってかじりながらいろんな話をしましたよ。酒保(売店)には、壽屋(ことぶきや、現在のサントリー)のウイスキーを売ってたりしたし、何より支給される弁当ひとつとっても優遇されていました。歩兵と訓練で一緒になったとき、私たちは肉の缶詰などがついた糧食なのに対し、歩兵は味噌で固めた大豆と米だけでしたから。

ところが翌月、状況は一変する。日ソ中立条約を破ったソ連が満州国や朝鮮、南樺太、千島列島といった国境を越えて攻めてきたからだ。

中島さん:あれは8月9日の日付が変わった0時ちょうど、聞き慣れない飛行機の爆音が聞こえてきました。それがソ連の飛行機の音だったんです。そのとき基地が攻撃されることはありませんでしたが、翌日には配属兵士の分散しての移動を命令されました。兄と二人、おちょこ程度お酒を飲み交わし、握手して別れました。その時の兄の手の熱い温もりが体中に行き渡るような感じがしました。

中島さん:あれは8月9日の日付が変わった0時ちょうど、聞き慣れない飛行機の爆音が聞こえてきました。それがソ連の飛行機の音だったんです。そのとき基地が攻撃されることはありませんでしたが、翌日には配属兵士の分散しての移動を命令されました。兄と二人、おちょこ程度お酒を飲み交わし、握手して別れました。その時の兄の手の熱い温もりが体中に行き渡るような感じがしました。

▲同じ部隊にいた兄との別れが描かれている。兄はその後、黒海近くのロストフ収容所へ連れて行かれ、復員は中島さんの1カ月後だったそうだ

列車に乗せられ厳寒のシベリアへ

突如として始まったソ連の攻撃。東京城に駐留していた中島さんは、上層部の命令で基地から離れた後、いったいどうなったのか。

中島さん:移動を始めて1週間後の8月16日の昼頃、私たちは山中にいました。北側に歩哨(ほしょう、見張りの兵)を立て、昼寝をしたりして休んでいたんです。すると、まったく予期しなかった南側からソ連軍がやってきた。私たちは10人あまりなのに対し、相手は戦車群と60人ほどの歩兵ですからね。ひとりが手りゅう弾を投げて抵抗したら、たちまち撃ち殺されました。そのとき、部隊として抵抗しろとか、するなとか命令は何もありません。しかも肉体的にも精神的にも余裕がない状態でしたから、あっという間に捕らえられ、武装解除させられました。

中島さん:移動を始めて1週間後の8月16日の昼頃、私たちは山中にいました。北側に歩哨(ほしょう、見張りの兵)を立て、昼寝をしたりして休んでいたんです。すると、まったく予期しなかった南側からソ連軍がやってきた。私たちは10人あまりなのに対し、相手は戦車群と60人ほどの歩兵ですからね。ひとりが手りゅう弾を投げて抵抗したら、たちまち撃ち殺されました。そのとき、部隊として抵抗しろとか、するなとか命令は何もありません。しかも肉体的にも精神的にも余裕がない状態でしたから、あっという間に捕らえられ、武装解除させられました。

▲不意を突かれ、ソ連兵に包囲される。数的にその差は歴然だった

直後、中島さんが所属していた部隊はソ連軍の支配下となり、満州にとどめられたまま、ソ連軍が満州全土から奪った日本の物資の積み込みをさせられる。

ソ連軍側は「これらの物資は日本の復興のため、日本に送り返す」と説明していたが、それは真っ赤なうそであった。積み込まれた大量の物資がそのままソ連へと運ばれていくということは、知る由もなかった。

中島さん:シベリア行きの貨物列車に乗せられたのは昭和20年の11月3日です。「日本に帰るのか、良いなあ」とソ連の兵士に言われたんですが、何も疑問に思いませんでした。

中島さん:シベリア行きの貨物列車に乗せられたのは昭和20年の11月3日です。「日本に帰るのか、良いなあ」とソ連の兵士に言われたんですが、何も疑問に思いませんでした。

▲乗せられた列車は、資材や監視兵を乗せた車両、指揮車、炊事車など、50両からなる列車で、そのうち捕虜を乗せた車両は25両だった

中島さん:車両に40人詰め込まれ、ほとんど身動きできない状態でした。食事は食缶に入れたもの。もよおしたときは底板に穴を開けてそこから出すか、用便受け用のたるに出すしかありません。狭いので寝るときは互い違いに頭を横にして寝ました。車の中で見る夢は故郷のこと食べ物のことばかりでした。

中島さん:車両に40人詰め込まれ、ほとんど身動きできない状態でした。食事は食缶に入れたもの。もよおしたときは底板に穴を開けてそこから出すか、用便受け用のたるに出すしかありません。狭いので寝るときは互い違いに頭を横にして寝ました。車の中で見る夢は故郷のこと食べ物のことばかりでした。

こうして中島さんはシベリアへ移送されることになる。それは絶望の日々の始まりを意味していた。

にしても気になるのは、途中で事態に気がつかなかったのだろうかということだ。

中島さん:我々が乗り込むと外からガチャンと南京錠をかけられました。外の様子はほとんど見えませんから、どこを走っているかわかりません。しかし、だんだん寒くなり、日照時間も短くなってきたので、日本に向かっているわけではないということに薄々気がつくようになりました。

中島さん:我々が乗り込むと外からガチャンと南京錠をかけられました。外の様子はほとんど見えませんから、どこを走っているかわかりません。しかし、だんだん寒くなり、日照時間も短くなってきたので、日本に向かっているわけではないということに薄々気がつくようになりました。

列車に乗せられて2週間あまりたった11月18日、中島さんたちを乗せた列車はイルクーツク州タイシェットから46キロにある第5収容所に到着。

車外に出された途端、氷のような風が頬に突き刺さる。そこは一面の雪原だった。

ここは抑留所の中でも最も死亡率が高い場所だったことが後のソ連側の調べでわかっている。冬になるとマイナス40℃は当たり前、時にはマイナス60℃を下回るほどだというから、ユーラシア大陸の、いや地球上でもっとも厳しい場所といってもいい。そのぐらい過酷な場所で抑留されたのだ。

▲気が遠くなるほど広大なシベリア。ラーゲリ(捕虜収容所)はシベリア、極東地域を中心にソ連全土に渡って設置され、その数約2000カ所に及んだと言われている

そして地獄の抑留生活が始まった

かくして、ほんの数カ月前までは想像だにしなかった捕虜生活が始まった。

▲ラーゲリを上から見た様子

中島さん:ラーゲリ(捕虜収容所)に到着すると、全員下車させられ、木でできた宿舎に収容されました。そこは二段の寝棚になっていて、白樺の皮や短冊状に切った枝に火を昼夜灯していましたが、明るいのは火の周りだけで、ほとんど真っ暗闇でした。その日の夜、床につくと、15分もしないうちに猛烈なかゆみに襲われましてね。南京虫のせいで結局、一晩中、ほとんど寝られなかったのを覚えています。

中島さん:ラーゲリ(捕虜収容所)に到着すると、全員下車させられ、木でできた宿舎に収容されました。そこは二段の寝棚になっていて、白樺の皮や短冊状に切った枝に火を昼夜灯していましたが、明るいのは火の周りだけで、ほとんど真っ暗闇でした。その日の夜、床につくと、15分もしないうちに猛烈なかゆみに襲われましてね。南京虫のせいで結局、一晩中、ほとんど寝られなかったのを覚えています。

それでいて、朝起きるとすすで顔も手足の真っ黒になったというから居住環境がいかに劣悪だったか、想像するに難くない。当然ながらその劣悪さは、寝床のみならず、トイレや洗面所にも及んだ。

中島さん:水が貴重だったせいか、ソ連兵たちはわざわざ顔を洗うようなことをしないんですね。コップ1杯の水で口をゆすぎながら、少しずつ口から水を出してそのまま顔を拭くということをやっていた。日本じゃそんな動作なんて見たこともなかったけど、自然と私たちもそれをまねするようになりました。そんな惨状ですから洗濯はできませんし、風呂も年に数回のみ。5リットルぐらいのお湯を桶にもらって体を洗い、二杯目で洗い流すといった具合でした。

中島さん:水が貴重だったせいか、ソ連兵たちはわざわざ顔を洗うようなことをしないんですね。コップ1杯の水で口をゆすぎながら、少しずつ口から水を出してそのまま顔を拭くということをやっていた。日本じゃそんな動作なんて見たこともなかったけど、自然と私たちもそれをまねするようになりました。そんな惨状ですから洗濯はできませんし、風呂も年に数回のみ。5リットルぐらいのお湯を桶にもらって体を洗い、二杯目で洗い流すといった具合でした。

しかし、なによりも骨身に染みるほどつらかったのはやはりシベリアの寒さだった。

中島さん:ソ連軍から支給された服や靴はマイナス30℃までしか耐えられないものでしたが、作業はマイナス40℃まではやらされましたからね。それ以下にまで冷えるとさすがに休息日になりました。マイナス40℃まで気温が下がると、すべての水分が凍結し金属に触ったら最後、手から離れなくなります。そういうときは金属をお湯で温めてゆっくりはがすわけです。鉄道のレールなんか温めてもはがれないから、そういうときは、表皮や肉がちぎれるのを覚悟で引きはがすしかありません。

中島さん:ソ連軍から支給された服や靴はマイナス30℃までしか耐えられないものでしたが、作業はマイナス40℃まではやらされましたからね。それ以下にまで冷えるとさすがに休息日になりました。マイナス40℃まで気温が下がると、すべての水分が凍結し金属に触ったら最後、手から離れなくなります。そういうときは金属をお湯で温めてゆっくりはがすわけです。鉄道のレールなんか温めてもはがれないから、そういうときは、表皮や肉がちぎれるのを覚悟で引きはがすしかありません。

黒パン、トマトスープ、コーリャンのカーシャ

不衛生かつ酷寒という環境下で、中島さんら抑留者たちは、日々、過酷な労働を強いられていく。

中島さん:切り倒した丸太はトラックへ積み込んでいくんですが、真冬で地面が凍っていたら大変です。丸太と一緒に滑って落ちて、下敷きになって死にますから。実際、そんな事故がよく発生していました。作業が終わるとさらに遠くの別の現場へ移りますから、朝夕の移動もだんだん大変になるわけです。その道中、隊列を乱したり、遅れたりするとカンボーイ(監視兵)がやってきて蹴り飛ばしたり銃床で殴ったりされるし、ムチを持ったカマンジール(現場監督)がいて、ムチを振るわれました。当たるとこれがものすごく痛い。あれは堪えましたね。

中島さん:切り倒した丸太はトラックへ積み込んでいくんですが、真冬で地面が凍っていたら大変です。丸太と一緒に滑って落ちて、下敷きになって死にますから。実際、そんな事故がよく発生していました。作業が終わるとさらに遠くの別の現場へ移りますから、朝夕の移動もだんだん大変になるわけです。その道中、隊列を乱したり、遅れたりするとカンボーイ(監視兵)がやってきて蹴り飛ばしたり銃床で殴ったりされるし、ムチを持ったカマンジール(現場監督)がいて、ムチを振るわれました。当たるとこれがものすごく痛い。あれは堪えましたね。

▲当初はラーゲリから約3キロのところまで歩いていって、木材を伐採してトラックへ積載する仕事を課された。伐採はおので三分の一切った後、反対側から二人用のノコギリで切って行くというものだ。2人組のペアで取り組み、1日3本がノルマだった

過酷な労働下、たらふく食べられれば、まだ救われたのかも知れない。楽しみはメシの時間だけ、という感覚ならまだなんとなく想像はできる。

しかし、彼らに与えられた食事は、命を維持することができないほどに、わずかで粗末であった。

中島さん:朝食はライ麦が原料の黒パン一切れと、親指大の青いトマトが入った塩のスープ。黒パンは塩気があり酸っぱかったですね。青いトマトはマズくてお腹が減っていても食えたものじゃなかった。それこそ残す人が続出したほどです。昼は精白していないコーリャンのカーシャ(雑炊)がつきます。分量は飯ごうのフタに入る程度しかありません。で、夜はえん麦のカーシャ。カーシャには形のない魚や肉が入っていました。

中島さん:朝食はライ麦が原料の黒パン一切れと、親指大の青いトマトが入った塩のスープ。黒パンは塩気があり酸っぱかったですね。青いトマトはマズくてお腹が減っていても食えたものじゃなかった。それこそ残す人が続出したほどです。昼は精白していないコーリャンのカーシャ(雑炊)がつきます。分量は飯ごうのフタに入る程度しかありません。で、夜はえん麦のカーシャ。カーシャには形のない魚や肉が入っていました。

▲朝食の内容を描いた絵

▲ラーゲリでパンといえばほとんどが黒パンだった。これは実物を再現したもの。草取りをせずに栽培・収穫するのでいつも雑草が混じっていた

▲片手サイズの飯ごうのフタに未成熟トマトの塩スープを入れて飲んだ

▲夕食は精白していないコーリャンのカーシャ(雑炊)が出る

食事すら安らぎはなく……

食事で一息つければ、たとえマズいメシでも仲間と和気あいあい語らう時間があれば、それが日々の癒やしとなったかもしれない。

しかし、実際のところは食事の時間ごとに修羅場を迎えた。

中島さん:3キロの焼いた黒パンを炊事場から受け取り、配膳の当番が20等分します。一人当たり150グラムくらいだろうかな。大きさで言うとハガキを縦半分に割ったようなものでしょう。配膳係が切り分けるときの殺気といったらない。同じ棟にいた20人全員が目をギラギラさせてパンを見ているんです。不公平がないかみんな見張ってるわけです。で係の人間が全員注視の中、切り分けて、ちょっとでも目方が合わなければ今度はパンくずを乗せて調整していきます。そうして全員が納得して初めて分配し始めると。まぁ、受け取るとだいたい隣のパンの方が大きく見えるもんですけどもね。正確に分けたつもりでも多少の誤差が元でよくケンカになったものです。これを食べないと死ぬんですから、他人を気遣う余裕がない。

中島さん:3キロの焼いた黒パンを炊事場から受け取り、配膳の当番が20等分します。一人当たり150グラムくらいだろうかな。大きさで言うとハガキを縦半分に割ったようなものでしょう。配膳係が切り分けるときの殺気といったらない。同じ棟にいた20人全員が目をギラギラさせてパンを見ているんです。不公平がないかみんな見張ってるわけです。で係の人間が全員注視の中、切り分けて、ちょっとでも目方が合わなければ今度はパンくずを乗せて調整していきます。そうして全員が納得して初めて分配し始めると。まぁ、受け取るとだいたい隣のパンの方が大きく見えるもんですけどもね。正確に分けたつもりでも多少の誤差が元でよくケンカになったものです。これを食べないと死ぬんですから、他人を気遣う余裕がない。

▲黒パンのサイズは常にケンカの元となった

食事の量は当然足らなかった。

通常、成人男性が1日何もせずゴロゴロしていても最低1400から1500キロカロリーくらいは消費するというのに、3食分のカロリーを計算しても1000キロカロリー程度。しかもハタチそこその若年で日々、重労働しているにもかかわらずだ。

栄養不足のため、皆どんどん痩せ細っていき、命を落とす者が続出した。統計では、最初の冬を越せなかった抑留経験者は全体の32.9%にも及ぶ。

中島さん:ただでさえ体力が落ちているのに、お腹を下したりすると、さらに体力が落ち、命取りになります。実際、それで多くの人間が死んでいきました。思い出すのは、最初の冬です。隣にいた戦友が食事中に突然黙ってしまって。「どうした?」と声をかけたんですが反応がない。手に飯ごうとスプーンを握ったまま。栄養失調で亡くなってしまったんです。最初こそは同じ建物に入る者たち全員で通夜をやって埋めたんですが、連日になるとすぐ裸にして、服は皆の取り合いになりました。

中島さん:ただでさえ体力が落ちているのに、お腹を下したりすると、さらに体力が落ち、命取りになります。実際、それで多くの人間が死んでいきました。思い出すのは、最初の冬です。隣にいた戦友が食事中に突然黙ってしまって。「どうした?」と声をかけたんですが反応がない。手に飯ごうとスプーンを握ったまま。栄養失調で亡くなってしまったんです。最初こそは同じ建物に入る者たち全員で通夜をやって埋めたんですが、連日になるとすぐ裸にして、服は皆の取り合いになりました。

▲毎日のように仲間の埋葬をしなければならなかった

そこまで簡単に犠牲者が増えると、心身のすべての感覚が麻痺していく。そんな中、中島さんはどうやって精神を保ち、生き延びたのか。

中島さん:それはもう気持ちしかない。「必ず生きて帰るぞ」と日々、強く思いながら過ごしていました。ただ、私が生き延びることができた理由を挙げるとすれば、下痢をほとんどしなかったことでしょうか。戦友から「木を燃やした後の消し炭を食えば腹を下さない」と聞いて、炭を固めたものをポケットに入れ、作業中などに時々なめていたんです。

中島さん:それはもう気持ちしかない。「必ず生きて帰るぞ」と日々、強く思いながら過ごしていました。ただ、私が生き延びることができた理由を挙げるとすれば、下痢をほとんどしなかったことでしょうか。戦友から「木を燃やした後の消し炭を食えば腹を下さない」と聞いて、炭を固めたものをポケットに入れ、作業中などに時々なめていたんです。

キノコに毒があるかなんて構っていられない

やがて厳寒の冬が過ぎ去り、暖かい日差しが戻ってくるようになると、徐々に食料事情も良くなっていった。

中島さん:夏には平原に生い茂った野草を自分たちで煮て食べました。キノコが生える時期は松の木の周りが一面、色とりどりの状態になります。手当たり次第にとってきて、岩塩で味付けして食べました。毒があるかどうか? そんなことは構っていられませんよ。

中島さん:夏には平原に生い茂った野草を自分たちで煮て食べました。キノコが生える時期は松の木の周りが一面、色とりどりの状態になります。手当たり次第にとってきて、岩塩で味付けして食べました。毒があるかどうか? そんなことは構っていられませんよ。

夏には、白樺の幹を傷つけてほんのり甘い樹液(キシリトール)を飲んだり、冬には松の皮の樹皮を剥いで、幹と樹皮の間の皮を煮て食べたりもした。松の間の皮は一見、昆布の佃煮のようで、味はすっぱくてエグみがあったが、腹の足しにはなった。

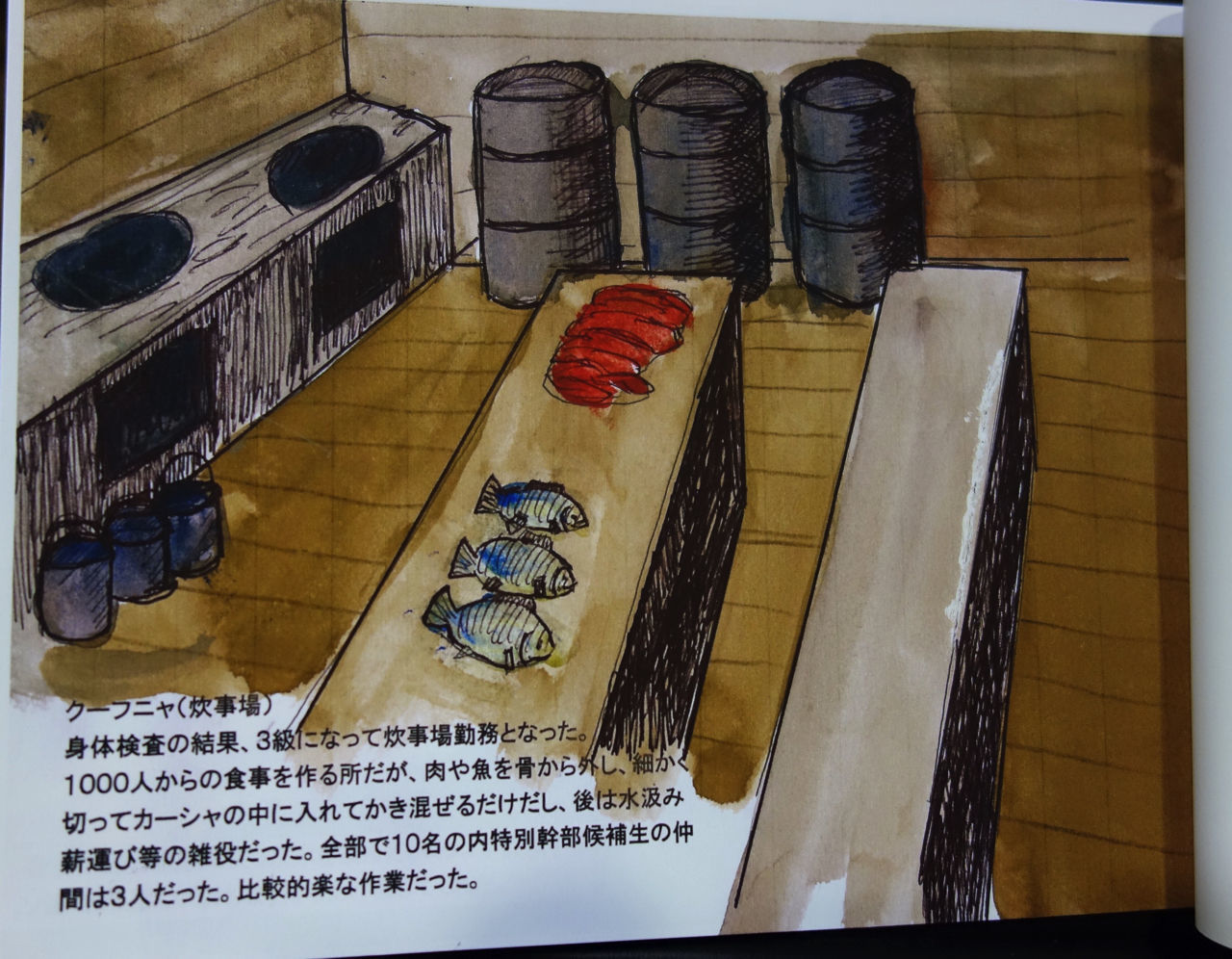

こうして最初の四季を越した中島さんは、生きるペースをつかんでいく。重労働以外の仕事に配置されることもあった。

中島さん:ラーゲリでは健康かどうかを判断するため定期的に身体検査がありました。素っ裸にさせられて、女医さんが1人1人調べていくんです。といっても、太ももの付け根をひねって、その戻り具合で健康かどうか判断する程度ですけどもね。その検診であまり健康でないと判断されたとき、衛生兵の手伝いをしたり、便所の手入れをしたりしました。

中島さん:ラーゲリでは健康かどうかを判断するため定期的に身体検査がありました。素っ裸にさせられて、女医さんが1人1人調べていくんです。といっても、太ももの付け根をひねって、その戻り具合で健康かどうか判断する程度ですけどもね。その検診であまり健康でないと判断されたとき、衛生兵の手伝いをしたり、便所の手入れをしたりしました。

▲ラーゲリでの身体検査の様子

▲当地では軍医といえばほとんどが女性だった

▲炊事場勤務は比較的楽な仕事だったようだ

中島さん:中でも長かったのが、病院での入院患者の世話係です。自分が木を伐採していて下敷きになったときに右足を骨折して入院したんですが、ギプスをされた後、患者たちの世話を命じられました。ただ、私が世話した盲腸患者のうち7~8割は亡くなりましたね。症状が悪化して手術直前という状態になってからようやく運ばれてきていたから。日本で手術すれば助かるものを、あれは本当に無念だったでしょう。

中島さん:中でも長かったのが、病院での入院患者の世話係です。自分が木を伐採していて下敷きになったときに右足を骨折して入院したんですが、ギプスをされた後、患者たちの世話を命じられました。ただ、私が世話した盲腸患者のうち7~8割は亡くなりましたね。症状が悪化して手術直前という状態になってからようやく運ばれてきていたから。日本で手術すれば助かるものを、あれは本当に無念だったでしょう。

ちょうどその頃、ラーゲリ内ではソ連側による思想教育が着々と進んでいた。仲間たちはその手のスローガンを大声で言わされたり、密告が奨励されたりしたようだが、中島さん自身は病院勤務だったため、逃れることができたのだった。

▲ハタチそこそこの少年にとって、院内で目にするあらゆる光景が好奇心の対象だったに違いない

すべては祖国の地を踏むために

昭和23年。日本では行員12人が毒殺された帝銀事件が起こり、歌謡曲では「東京ブキウギ」が大ヒット。まだまだ混乱期のまっただ中とはいえ、街場には確実に活気が戻りつつあった。

中島さんがソ連兵から「帰還者」として名前を呼ばれたのは、同年6月のことだった。

中島さん:「日本に帰れるぞ」と言われたけども信用はできませんでしたね。別のラーゲリに移されるだけかもしれないと。だけど連中は「プラウダ(本当だ)」と。

中島さん:「日本に帰れるぞ」と言われたけども信用はできませんでしたね。別のラーゲリに移されるだけかもしれないと。だけど連中は「プラウダ(本当だ)」と。

半信半疑で列車に乗り込むと、たどり着いたところは、日本海に面するナホトカという街だった。

ナホトカでは、船に乗り込むのを待つまでの10日間、毎晩集められて共産主義の思想をどこまで吸収しているかを測るため質問された。うまく答えられなければ、ラーゲリへ逆戻り。中には、北極圏に戻された人間すら出てくる中で、中島さんは必死になって質問に答える勉強に励んだ。すべては再び祖国の地を踏むためだった。

中島さん:6月11日、日本からやってきた英彦丸に乗り込むことになりました。ソ連軍将校や思想教育をみっちり受けた日本人アクチブの連中が、まだ染まりきっていない人間を引きずり下ろそうと目を光らせていて、気が気でありませんでしたが、名前を呼ばれて船のタラップを登り切ることができました。そして船長や船員、看護婦さんたちが「ご苦労様でした」と出迎えてくれたときは、感激しました。

中島さん:6月11日、日本からやってきた英彦丸に乗り込むことになりました。ソ連軍将校や思想教育をみっちり受けた日本人アクチブの連中が、まだ染まりきっていない人間を引きずり下ろそうと目を光らせていて、気が気でありませんでしたが、名前を呼ばれて船のタラップを登り切ることができました。そして船長や船員、看護婦さんたちが「ご苦労様でした」と出迎えてくれたときは、感激しました。

▲復員時、船上から見えた光景はいまでも脳裏に鮮明に残っているという

京都の舞鶴港(当時は東舞鶴港)についたのは6月14日。中島さんはついに祖国の地を再び踏むことができた。日本を離れてまもなく3年が経とうとしていた。

上陸後、まずはDDT(シラミなどの防疫対策の殺虫剤)を散布され頭の上から足先まで全身真っ白に。その後は、前の記憶もないほど久しぶりの入浴。身も心も芯から温まった。

中島さん:白い割烹着の女性にお茶の接待をしていただいて、何年ぶりかの日本のお茶を飲んで生涯あんなに感激したことはありません。その後は、3年ぶりの米の飯をいただきました。米のご飯がこんなにおいしいものか、と。お味噌汁といい、おしんこといいね。あとはほうれん草のおひたし、海苔、焼き魚。日本人に生まれて良かったと心底感じました。

中島さん:白い割烹着の女性にお茶の接待をしていただいて、何年ぶりかの日本のお茶を飲んで生涯あんなに感激したことはありません。その後は、3年ぶりの米の飯をいただきました。米のご飯がこんなにおいしいものか、と。お味噌汁といい、おしんこといいね。あとはほうれん草のおひたし、海苔、焼き魚。日本人に生まれて良かったと心底感じました。

▲中島さんの絵をまとめた絵画集(残念ながらこれは非売品)

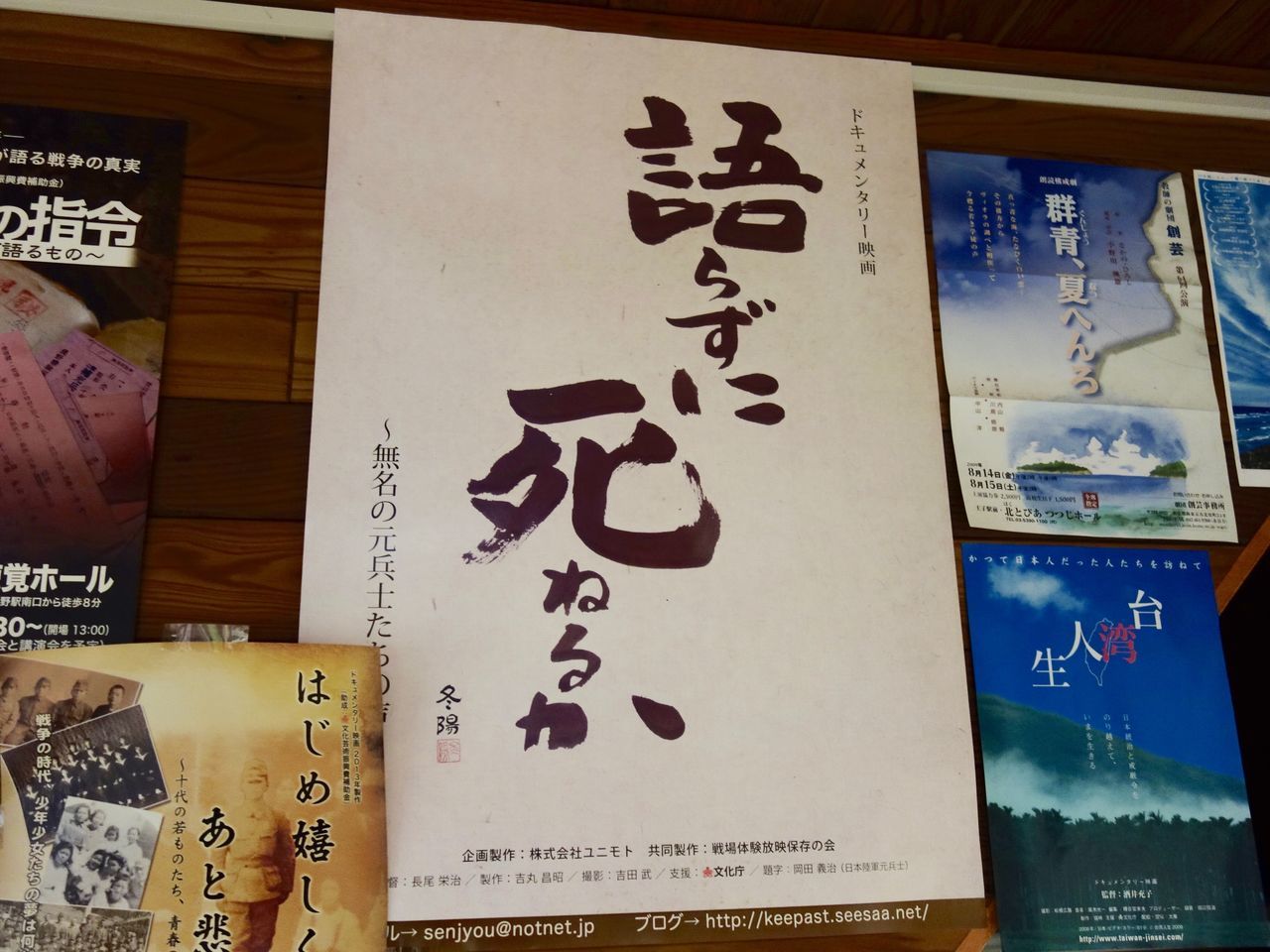

語らずに死ねるか

復員した中島さんは、知人に誘われて炭鉱で働いた後、夜間大学に入って勉学に打ち込む。

その後はゼネコン関連の仕事を手がけ、バブル時代には自分の会社を持つまでになった。リタイアした現在は、東京郊外に家族と住んでいる。

最後に、ご自身にとってのシベリア抑留とはどんな意味を持つのかを聞いてみる。

中島さん:シベリアの経験にしろ、戦後の経験にしろ私の人生において無駄だったと思う体験はひとつもありません。ソ連の仕打ちは確かに許せないが、ソビエト人が嫌いかと言ったらそんなことはない。彼らの良さも十分知っているつもりです。ラーゲリでやらされた仕事は過酷でしたが、労働は誠心誠意やったし、現地ではハラショーラボータ(勤労賞)も2度もらったほどです。労働は神聖なものですからね。一生懸命やれば誰かが見てますよ。

中島さん:シベリアの経験にしろ、戦後の経験にしろ私の人生において無駄だったと思う体験はひとつもありません。ソ連の仕打ちは確かに許せないが、ソビエト人が嫌いかと言ったらそんなことはない。彼らの良さも十分知っているつもりです。ラーゲリでやらされた仕事は過酷でしたが、労働は誠心誠意やったし、現地ではハラショーラボータ(勤労賞)も2度もらったほどです。労働は神聖なものですからね。一生懸命やれば誰かが見てますよ。

地獄の底のような体験をしたかって? それは考え方次第です。3キロのパンを20等分するとき、端っこを取り合いになりましたよ。パンって焼き皮のある方が香ばしくて食べ応えがあるでしょ。これ食べないと死ぬとなったとき、他の人にあげますか。あげる人ばかりだったら戦争は起きないです。みんな自分のことを先に考える。だから戦争はなくならないし、誰かがそれを言わなければならない。だから思うんですよ、「語らずに死ねるか」と。

92歳という年齢を感じさせない力強さで、中島さんはそう言った。

次々とあふれ出る言葉に打ちのめされるばかりで、返す言葉を失ったままインタビューを終えた。

▲時折、中島さんはこの映画のポスターを指さしながらとうとうと語り続けた

中島さん:抑留中、骨折したときの処置が下手だったから、今も右足は左足より2センチ細いままなんですよ。ある日、女房から「あなた、足の太さが全然違うね」って言われてね。それまで何十年も気がつかなかった。

中島さん:抑留中、骨折したときの処置が下手だったから、今も右足は左足より2センチ細いままなんですよ。ある日、女房から「あなた、足の太さが全然違うね」って言われてね。それまで何十年も気がつかなかった。

そう笑う中島さんだが、かくしゃくとし、実に元気そうだ。

2006年頃から積極的に行っているというこの抑留体験の講演を1年でも多く続けていただければと切に願っている。

▲2006年頃から積極的に講演を行っている

取材協力:戦場体験史料館 museum of memories on the battlefields WW2

書いた人:西牟田靖

70年大阪生まれ。国境、歴史、蔵書に家族問題と扱うテーマが幅広いフリーライター。『僕の見た「大日本帝国」』(角川ソフィア文庫)『誰も国境を知らない』(朝日文庫)『本で床は抜けるのか』(中公文庫)『わが子に会えない』(PHP)など著書多数。2019年11月にメシ通での連載をまとめた『極限メシ!』(ポプラ新書)を出版。