鮮やかなオレンジ色の柑橘と、昔懐かしい書体が存在感を放つボンタンアメ。誰もが一度は見かけたことがあるのではないだろうか?

▲透明なオブラートに包まれている

ボンタンアメは、もちもちした食感と爽やかな柑橘の香りが特徴的な餅菓子だ。オブラートに包まれており、この包みは剥がさずそのまま食べられる。口に入れるとすっと溶けるオブラートの感触もどことなくクセになる感じがする。

製造元は鹿児島のセイカ食品株式会社。発売開始は1924(大正13)年で、98年もの歴史を持った超ロングセラー商品である。毎年、お菓子が誕生しては消えていく市場で、ボンタンアメがこれだけ長く生き残っているのはどうしてだろうか?

もちろんロングセラーの裏側にはさまざまな要因があるが、その理由のひとつは広告・販売戦略にある。発売開始当時に派手な広告を打って全国的に注目を集めたことや、全国網のキヨスク※で取り扱われていたことが売上を支えた。

※現在、JR東日本エリアでは「キオスク」表記が一般的

そこでセイカ食品に取材して、大正から令和にかけてのボンタンアメの広告手法について追ってみることに。すると、当時の流通や広告に加えて、時代の様相、人々の変化といった時代の移り変わりも見えてきた。

チンドン屋で全国行脚

今回、ボンタンアメ【公式】Twitterの中の人が話を聞かせてくれた。

セイカ食品:残念ながら、1945(昭和20)年6月の鹿児島大空襲、1993(平成5)年8月の集中豪雨(通称8.6水害)の被害を受けまして、弊社の数多くの資料が失われてしまいました。

セイカ食品:残念ながら、1945(昭和20)年6月の鹿児島大空襲、1993(平成5)年8月の集中豪雨(通称8.6水害)の被害を受けまして、弊社の数多くの資料が失われてしまいました。

残った数少ない貴重な資料や、2代目の玉川秀一郎の残した日記や寄稿記事、昔の社内報、OB・OGからの聞き取りでわかる昔のことをお話します。

▲セイカ食品に残る最古のボンタンアメ新聞広告。1926(大正15)年のもの。鹿児島の伝統行事・妙円寺詣り(鹿児島市内から日置市伊集院町までの約20キロを歩いて参拝する)のお供にボンタンアメを勧めている(写真提供:セイカ食品株式会社)

ボンタンアメの誕生は1924(大正13)年。明治の文明開化でキャンディーやチョコ、ビスケット、キャラメルなどの舶来菓子が日本に入ってくるようになった日本の洋菓子の黎明(れいめい)期と重なる。

セイカ食品:ボンタンアメのアイデアは、初代社長の玉川壮次郎が、当時手掛けていた朝鮮飴(もち米、水あめ、砂糖を練って作る熊本の伝統銘菓)を工場の人たちがハサミで切って遊んでいるのを見たことがきっかけでした。

セイカ食品:ボンタンアメのアイデアは、初代社長の玉川壮次郎が、当時手掛けていた朝鮮飴(もち米、水あめ、砂糖を練って作る熊本の伝統銘菓)を工場の人たちがハサミで切って遊んでいるのを見たことがきっかけでした。

さらにその頃好評を博していた「当時ヒットしていたキャラメル」にヒントを得て、朝鮮飴の配合を改良し、色と香料を入れて箱入りにして商品化しました。

▲ボンタンアメの初期のパッケージ。今は写真を使っているが、この頃は手書きの絵である(写真提供:セイカ食品株式会社)

▲3種のパッケージを詰め合わせた「ボンタンアメ3個パック」(2022年2月時点で販売中)。左から復刻パッケージ、現在のパッケージ、海外パッケージ。こうしてみると、時代に応じて微調整しつつ、基本的なデザインはほとんど変わっていないことがわかる

発売開始されるやいなや、壮次郎氏は大々的な広告を行った。陣羽織にボンタンアメの旗差物をしたチンドン屋を編成し、全国を行脚しながら売り出したのだ。のちに2代目社長となる息子の秀一郎氏もこの一隊に加わって各地を奔走した。さらに朝鮮、台湾、中国本土まで勢いよく販売網を広げ、地球の反対側・ブラジルにまでボンタンアメを送るほどだった。

このような攻めの姿勢の広告手法は、明治の広告史に残るほどの派手な広告を行った「天狗煙草」の影響を色濃く受け継いでいる。

岩谷商会社長の岩谷松平氏(1849-1920)は、キセルで吸う刻みタバコが全盛期の明治初期に紙巻きタバコに目を付け、銀座に岩屋商会を構えて天狗煙草を発売。赤をイメージカラーにして、店の壁は真っ赤に塗り、外出する時は赤馬車。自身でも赤い服を着て銀座を練り歩いて宣伝していた。

セイカ食品:壮次郎は小学校卒業後(旧制のためおそらく14歳頃)に天狗煙草に奉公して派手な宣伝手法に親しみました。岩谷商会社長の岩谷氏は薩摩出身で、おそらく同郷の縁があったのでしょう。壮次郎の最初の任地は朝鮮で、その後東京に移り、岩谷氏のもとで約4年間直々に薫陶を受けていたようです。

セイカ食品:壮次郎は小学校卒業後(旧制のためおそらく14歳頃)に天狗煙草に奉公して派手な宣伝手法に親しみました。岩谷商会社長の岩谷氏は薩摩出身で、おそらく同郷の縁があったのでしょう。壮次郎の最初の任地は朝鮮で、その後東京に移り、岩谷氏のもとで約4年間直々に薫陶を受けていたようです。

岩谷商会と京都の村井兄弟商会との広告合戦は特に有名である。村井兄弟商会がアメリカ資本を背景に「ヒーロー」というタバコを売り出すと、岩谷氏は自らを「国益の親玉」と名乗り対抗。お互いが競うように新聞やポスターで広告を展開し、中傷し合うほどの広告合戦を繰り広げた。

▲1903(明治36)年に創業した菓子問屋「松浦屋」※セイカ食品の前身(写真提供:セイカ食品株式会社)

壮次郎氏は19歳で帰郷すると、しばらくは天狗煙草の南九州一帯の販売を手掛けていたが、1903(明治36)年に「戦費調達」の名目でタバコが国の専売になってからは権利を手放して、「菓子問屋」と「製造」の2本の柱で新事業を始める。これが今のセイカ食品の前身となる松浦屋である。そして1924(大正13)年にボンタンアメが誕生したのだ。

空からボンタンアメを降らせよう

1928(昭和3)年になると、壮次郎氏は雨と飴をかけて「空からアメを降らせよう」と、払い下げの軍用機を購入し空からボンタンアメを降らせる広告計画を立てた。

ちなみに、飛行機からチラシを撒くのは大正~昭和にかけて定番の手法だったようである。英語圏のように、チラシは空から飛んでくるものだから「フライヤー(flyer)」と呼ぶのもこの時代に浸透した。しかし、チラシは一般的でも、食べ物を空から撒くのはほとんど例のないことだった。

セイカ食品:飛行士を雇って準備を進めており、宣伝課長ら2名が上京するため鹿児島の鶴鳴館(明治30年に創業された日本海軍トップも御用達のサロン)で壮行会を行って、それが新聞にも掲載され大変な前評判だったようです。

セイカ食品:飛行士を雇って準備を進めており、宣伝課長ら2名が上京するため鹿児島の鶴鳴館(明治30年に創業された日本海軍トップも御用達のサロン)で壮行会を行って、それが新聞にも掲載され大変な前評判だったようです。

しかし、不景気で送金が遅れてしまい結局実現せず、上京した2名に「スグカエレ」の電報を打ったそうです。

▲ボンタンアメが空から降ってくるイラストが描かれたメモ帳(当時はこのようなおまけが付いていた)。実現したらこんな感じだったのだろうか?(写真提供:セイカ食品株式会社)

計画は未遂に終わったが、壮次郎氏は「新聞で取り上げられてあれだけ世間が騒いでくれたんだから、(軍用機が)飛んだも同じだ」と大満足そうだったそう。

セイカ食品:壮次郎は鹿児島の言葉で言う「ぼっけもん(「大胆な人」の意味)」で、お金をしっかり確保する前にどんどん計画を進めたりと、とにかく豪胆な人だったようです。とはいえ、製品が降ってくるのは危険ですので、今となっては実現せずに本当に良かったと思っております。

セイカ食品:壮次郎は鹿児島の言葉で言う「ぼっけもん(「大胆な人」の意味)」で、お金をしっかり確保する前にどんどん計画を進めたりと、とにかく豪胆な人だったようです。とはいえ、製品が降ってくるのは危険ですので、今となっては実現せずに本当に良かったと思っております。

弊社の話ではありませんが、昔の広告はアドバルーンや飛行船、地球儀ネオン、サーチライトなどが印象に残っています。

“鹿児島の郷愁”キヨスクで全国区へ

その後、戦時中は鹿児島大空襲による焼夷(しょうい)弾で本社工場は焼け野原に。戦後、幾多の困難を乗り越えて1947(昭和22)年頃から工場が再開した。

▲製造が再開した頃の輸送手段は大八車(人力の二輪車)やリヤカー。1952(昭和27)年頃になると荷馬車を使うように(写真提供:セイカ食品株式会社)

▲宣伝用の車両。時代はおそらく昭和30~40年代頃。当時、ボンタンアメの宣伝キャラバンで国内を回っていた様子(写真提供:セイカ食品株式会社)

前述の壮次郎氏による派手な広告がボンタンアメ誕生時のカンフル剤だとしたら、その後しっかりとその存在を全国に定着させていったのが、全国のキヨスクでの取り扱いである。

キヨスクは元々鉄道弘済会が駅構内に売店を開いたことに始まる。鉄道事故などで夫を失った寡婦を雇用する、従業員の互助会的な役割を果たしていた。

2000年代初頭くらいまでなら、キヨスクでボンタンアメを見かけた記憶がある人も多いのではないだろうか? 今となってはほとんど見かけなくなったが、昭和から平成初期頃までは多くの駅にキヨスクがあった。駅構内の小さなスペースで新聞やガム、飲み物、パン、おやつを器用に陳列したキヨスクは、通勤・通学の合間にちょっとした買い物をする便利な場所だった。ボンタンアメはそんなキヨスクに並んでいる定番商品だった。

セイカ食品:具体的な時期は記録にないのですが、戦前か戦後くらいにまずは地元エリアの南九州のキヨスクに、「旅のお供に」をコンセプトに置いてもらったのが始まりだったようです。その後一駅一駅と販売エリアを伸ばしていき、関西圏・首都圏へと広げていただいたようです。

セイカ食品:具体的な時期は記録にないのですが、戦前か戦後くらいにまずは地元エリアの南九州のキヨスクに、「旅のお供に」をコンセプトに置いてもらったのが始まりだったようです。その後一駅一駅と販売エリアを伸ばしていき、関西圏・首都圏へと広げていただいたようです。

▲1955(昭和30)年の商品展示会の風景(写真提供:セイカ食品株式会社)

戦後の復興期を経て時代は高度経済成長期へ。中学・高校を卒業した地方出身者たちが“金の卵”ともてはやされ、都市部へ集団就職をしていた時代だ。鹿児島や九州を離れて働いていた人たちにとって、キヨスクで見かけるボンタンアメは故郷を思い起こさせるものだった。

セイカ食品:関西圏・首都圏ともに鹿児島・九州出身の方々が売上を支えてくださったと聞いております。

セイカ食品:関西圏・首都圏ともに鹿児島・九州出身の方々が売上を支えてくださったと聞いております。

今のように手軽にネットで購入はできないし、ふらっと地元に帰れない時代。慣れない環境で一生懸命働いている中、キヨスクで見かけるボンタンアメに懐かしさやほっとする思いを抱いた人も多かっただろう。いつしかボンタンアメは“鹿児島の郷愁”と呼ばれるようになった。

▲1955(昭和30)~1960(昭和35)年頃に活躍したボンタンアメの営業車(写真提供:セイカ食品株式会社)

セイカ食品:親戚や家族からの仕送りの定番がボンタンアメだったという話も聞きます。野菜やお米、焼酎などと一緒にボンタンアメが入っていたと。

セイカ食品:親戚や家族からの仕送りの定番がボンタンアメだったという話も聞きます。野菜やお米、焼酎などと一緒にボンタンアメが入っていたと。

キヨスクの展開のほかに、駄菓子屋でも広告展開していた。ボンタンアメを扱う駄菓子屋でホーロー看板の設置協力をお願いしていたようである。

▲昭和初期のホーロー看板。大ヒット映画の駄菓子屋のセットにも使われた。看板の下に当時の売価(大十銭、小五銭)が書かれている(写真提供:セイカ食品株式会社)

セイカ食品:これも1エリアずつお店に協力をお願いして、設置店数を伸ばしていったようです。設置のお礼は広告費ではなく手ぬぐい一本だったようで、今だったら考えられないですよね。

セイカ食品:これも1エリアずつお店に協力をお願いして、設置店数を伸ばしていったようです。設置のお礼は広告費ではなく手ぬぐい一本だったようで、今だったら考えられないですよね。

ボンタンアメの販売数のピークは昭和40年代後半で、現在の約3倍の量を販売していたようだ。その後2度のオイルショックによる原材料・燃料価格の高騰に伴い、値上げを実施。販売量は落ちたが、1985(昭和60)年~1991(平成3)年頃に売上高のピークを迎える。

驚くほど丁寧なTwitter運営

時代の流れと共に、キヨスクは徐々にコンビニに衣替えして、どの駅でもボンタンアメを見かけるということは少なくなっているが、今も全国各地のスーパーやコンビニで取り扱いがある。

そして、2020(令和2)年春からはTwitterに注力するようになり、ボンタンアメにまつわる小ネタや歴史を紹介して好評を博している。

以前からアカウントはあったが、発信に力を入れたきっかけは何だったのだろうか?

セイカ食品:セイカ食品の工場見学をやっていましたが、コロナ禍の感染症対策で来客がなくなり時間的な余裕ができたことも大きいです。

セイカ食品:セイカ食品の工場見学をやっていましたが、コロナ禍の感染症対策で来客がなくなり時間的な余裕ができたことも大きいです。

また、弊社は2019(令和1)年9月に株式会社設立100周年を迎えたので、社の歴史をまとめました。その時に私自身も社の歴史や取り組みに触れて、それをもっとお客様に知っていただきたいという思いが強くなりました。

ボンタンアメにまつわるTwitter投稿で一番反響があったのがオブラートの投稿だ。昔はお菓子を包んだり薬を飲むのに使ったりと、よく使われてきたオブラート。しかし、今となってはそのまま食べられることを知らない人が増えてきた。

▲パッケージにも注意書きを入れるように

▲中にも注意書きが

セイカ食品:「オブラートをうまく剥がせなくて捨ててしまった」とか「うまく剥がせなくて困る」なんてお声を頂くこともあります。「オブラートは食べられるんですよ」ってことをきちんと伝えなければならないという思いが強くなり、昭和50年代からは中箱の注意書きを、2019年8月からはパッケージの表にも注意書き※を入れるようになりました。

セイカ食品:「オブラートをうまく剥がせなくて捨ててしまった」とか「うまく剥がせなくて困る」なんてお声を頂くこともあります。「オブラートは食べられるんですよ」ってことをきちんと伝えなければならないという思いが強くなり、昭和50年代からは中箱の注意書きを、2019年8月からはパッケージの表にも注意書き※を入れるようになりました。

※ただし、対象商品は10粒入ボンタンアメと14粒入ボンタンアメの2品で、進物用の大箱は除く

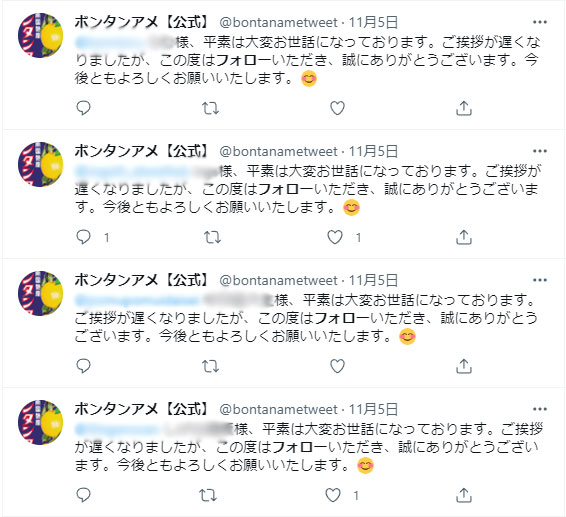

ボンタンアメのTwitter運営で何よりも驚いたのは、フォローしてくれた人に一人ひとりお礼のコメントをしていることだ。もちろんフォロワーが増えるスピードが速いので全員ではないが、時間の許す限り、気が付く限り、フォローしてくれた人にお礼の声がけをしているようだ。

▲一人ひとり名前を呼んでお礼を伝えている

セイカ食品:SNSでは弊社のことを知っていただくだけでなく、お客様のことを知って交流することを目指しており、極力フォローのお礼やコメントを心掛けております。

セイカ食品:SNSでは弊社のことを知っていただくだけでなく、お客様のことを知って交流することを目指しており、極力フォローのお礼やコメントを心掛けております。

思い出を伝えてくださる方もいらっしゃって、大切なご家族との思い出に弊社製品が寄り添わせていただいていることが何よりの喜びです。

変わらない国民的アニメのように「ときどき、ずっと。」

初代は派手な広告手法で知られていったボンタンアメ。とはいえ、2代目以降の広告は初期の印象と比べると穏やかで着実だ。

4代目の玉川浩一郎氏は、「振り返るといつもあるさりげなさ、それがボンタンアメが目指すポジション」だという。ピークを作らないのが秘訣で、地道に控えめにPRするのが現在の会社の方針だ。まるで20年、30年と変わらず放送を続ける国民的アニメのように……。

▲お土産用に好評の手提げ袋タイプ。ボンタンアメが袋の中に5つ入っている

セイカ食品:毎回必ず見るわけでもないけれど、たまにテレビを付けて流れているのを見ると不思議な安心感があるアニメってありますよね。

セイカ食品:毎回必ず見るわけでもないけれど、たまにテレビを付けて流れているのを見ると不思議な安心感があるアニメってありますよね。

世の中は変わっていきますが、いつも同じ日常があって変わらなくて、時々見るとほっとする。ボンタンアメもそんな存在でありたいです。

▲1997(平成9)年に初登場した広告(写真提供:セイカ食品株式会社)

腹持ちが良く、柑橘の爽やかな酸味が気分を盛り上げてくれるボンタンアメ。かつてキヨスクにあった頃は、通勤・通学の風景の中にさりげなく寄り添ってくれていた。今でも大きなスーパーやコンビニに行けば取り扱っているところはまだまだたくさんある。

セイカ食品:2024年にボンタンアメは誕生100周年を迎えますが、これからも変わることなく、お客様と「ときどき、ずっと。」のお付き合いを続けていければと考えております。

セイカ食品:2024年にボンタンアメは誕生100周年を迎えますが、これからも変わることなく、お客様と「ときどき、ずっと。」のお付き合いを続けていければと考えております。

発売当初は存在を知らせるために、ユニークで大胆な広告手法で世の中に出て行ったボンタンアメ。販売開始当初の熱狂が落ち着くと、その後は地道な商売で人々の間に浸透していった。始める時は勢いが大切でもあるが、長い歴史を着実に積み重ねてボンタンアメを守ってきたのは、堅実な人々の丁寧な仕事なのだろう。

ボンタンアメは大正時代の洋菓子黎明期の貴重な生き残りであり、今となっては「昔から変わらない定番」「安心感」のある商品である。

スーパーやコンビニの棚でボンタンアメを見かけると、昔から変わらないパッケージにほっと心が和む。「ときどき」でいいから、思い出したらボンタンアメを探してみてほしい。

書いた人:横田ちえ

鹿児島在住フリーライター。九州を中心に取材、WEBと紙の両方で企画から撮影、執筆まで行っています。鹿児島は灰が降るので車のワイパーが傷みやすいのが悩み。温泉が大好きです。