こんにちは! メシ通ライターのヒラヤマです。

皆さんは、SNSでのツイート等をきっかけに年々知名度を上げているポリ袋「アイラップ」をご存知でしょうか。

私自身アイラップを目にした機会はあるものの、「一般的なポリ袋と何が違うの?」と思っていました。

しかし、今回の取材をきっかけに、すっかりアイラップ信者となってしまい、「アイラップを知らない実家や妹の家にも送りつけてあげよう!」と考えるようになりました。

本記事では「アイラップってそもそもなんだ?」という疑問や、アイラップの魅力や特徴、商品がバズったきっかけなど、製造元の岩谷マテリアル株式会社(以下、岩谷マテリアル)の坂本英明さんにインタビューしました。

後半では、実際にアイラップを活用したレシピなどを紹介していきます。

そもそもアイラップって何? 一般的なポリ袋と何が違うのか

アイラップの製造元である、岩谷マテリアルで商品開発を担当されている坂本英明さんにお話を伺いしました。

話す人:坂本英明さん

2011年岩谷マテリアル株式会社に入社。主に家庭日用品の商品企画開発を担当。

※取材はオンラインで実施しました。

ヒラヤマ:坂本さん、本日はアイラップのことを色々と教えてください。よろしくお願いします!

ヒラヤマ:坂本さん、本日はアイラップのことを色々と教えてください。よろしくお願いします!

坂本英明(以下、坂本):はい、よろしくお願いします。

坂本英明(以下、坂本):はい、よろしくお願いします。

ヒラヤマ:ではまず、そもそもの質問で恐縮なんですが、アイラップって一体どんな商品なんでしょうか?

ヒラヤマ:ではまず、そもそもの質問で恐縮なんですが、アイラップって一体どんな商品なんでしょうか?

坂本:アイラップは弊社が販売するポリ袋になります。食品用として展開していて、ロールタイプのラップと同じように、食べ物の保存や加熱に使っていただけます。

坂本:アイラップは弊社が販売するポリ袋になります。食品用として展開していて、ロールタイプのラップと同じように、食べ物の保存や加熱に使っていただけます。

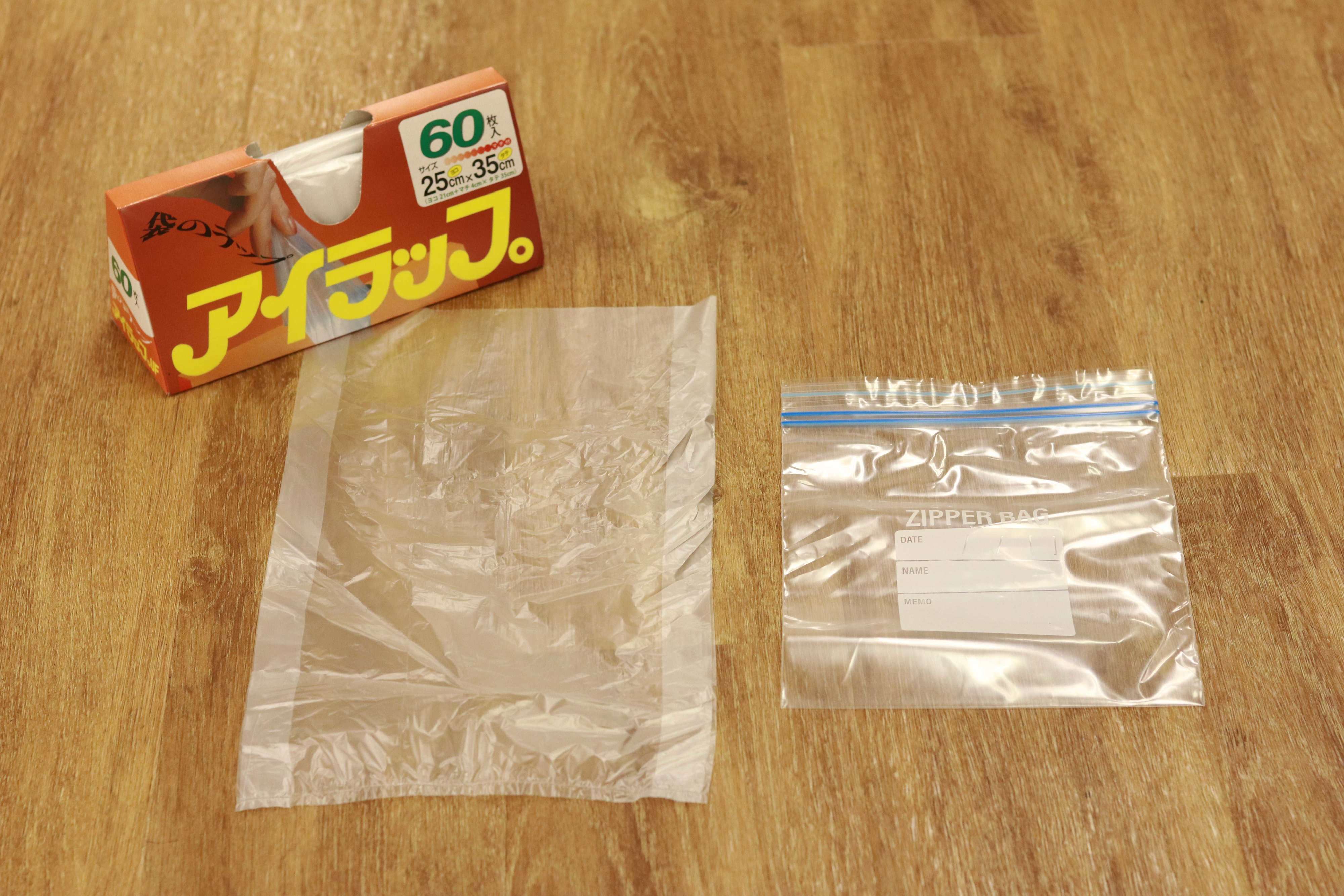

ヒラヤマ:アイラップは食品用ポリ袋なんですね。スーパーの野菜売り場やサッカー台(※)に置いてあるような一般的な業務用ポリ袋(業務用包装資材)とは何が違うんでしょうか?

ヒラヤマ:アイラップは食品用ポリ袋なんですね。スーパーの野菜売り場やサッカー台(※)に置いてあるような一般的な業務用ポリ袋(業務用包装資材)とは何が違うんでしょうか?

※小売店において決済コーナーを通過した先に設置されている購入者用の作業台

坂本:材料自体は同じものです。どちらも高密度ポリエチレンで作られています。

坂本:材料自体は同じものです。どちらも高密度ポリエチレンで作られています。

一般的に流通しているポリ袋は、大きく分けると高密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンが挙げられます。簡易的な見分け方として、前者は「半透明でシャカシャカ」していて、後者は「透明でしなやか」などで見分けがつきます。

(注:あくまで大まかな判断基準になります。複数の原料が配合されている場合もあります。)

ヒラヤマ:ポリエチレンの密度が違うと何が変わるんですか?

ヒラヤマ:ポリエチレンの密度が違うと何が変わるんですか?

坂本:密度というのは、分子と分子の配列のことを意味します。高密度ポリエチレンは、分子と分子の密度が高く、低密度ポリエチレン製のポリ袋と比べると、丈夫でちぎれにくいんです。

坂本:密度というのは、分子と分子の配列のことを意味します。高密度ポリエチレンは、分子と分子の密度が高く、低密度ポリエチレン製のポリ袋と比べると、丈夫でちぎれにくいんです。

また、一般的な業務用ポリ袋と比べ、アイラップは原料の特性を活かしつつ、原料の調整や長年のノウハウでその性能を維持しています。

ヒラヤマ:なるほど! 一般的な業務用ポリ袋より丈夫なので、料理や保存などにも安心して使用できるってことなんですね。

ヒラヤマ:なるほど! 一般的な業務用ポリ袋より丈夫なので、料理や保存などにも安心して使用できるってことなんですね。

袋のラップ「アイラップ」が生まれた経緯

ヒラヤマ:坂本さん、1つ疑問があるんですが聞いてもいいですか?

ヒラヤマ:坂本さん、1つ疑問があるんですが聞いてもいいですか?

坂本:もちろんです、どうぞどうぞ。

坂本:もちろんです、どうぞどうぞ。

ヒラヤマ:ラップといえばロールタイプのものが一般的だと思うのですが、アイラップってどういう経緯で生まれたんですか?

ヒラヤマ:ラップといえばロールタイプのものが一般的だと思うのですが、アイラップってどういう経緯で生まれたんですか?

坂本:ロールタイプのラップは1960年代に登場したんです。アイラップは1976年発売なので、後発品になります。ロールタイプのラップはもちろん便利ですが、「袋型の商品があるとより良いんじゃない?」というアイデアを元に製造された商品なんです。

坂本:ロールタイプのラップは1960年代に登場したんです。アイラップは1976年発売なので、後発品になります。ロールタイプのラップはもちろん便利ですが、「袋型の商品があるとより良いんじゃない?」というアイデアを元に製造された商品なんです。

ヒラヤマ:アイラップは後発品なんですね。ただ当時は、すでにロールタイプのラップが家庭に普及していたと思うのですが……。何か勝ち筋があったんですか?

ヒラヤマ:アイラップは後発品なんですね。ただ当時は、すでにロールタイプのラップが家庭に普及していたと思うのですが……。何か勝ち筋があったんですか?

坂本:当時の時代背景を想像してほしいんですが、1960年〜1970年代って、電子レンジの普及率がまだまだ低かったんです。食べ物を温める時は鍋に入れて火にかけるか、蒸し器で温める方法が主流だったんですよ。それだと、複数のおかずを温めるのに時間がかかりますよね。

坂本:当時の時代背景を想像してほしいんですが、1960年〜1970年代って、電子レンジの普及率がまだまだ低かったんです。食べ物を温める時は鍋に入れて火にかけるか、蒸し器で温める方法が主流だったんですよ。それだと、複数のおかずを温めるのに時間がかかりますよね。

ヒラヤマ:は〜〜〜! 確かにそうですね。食品用ポリ袋に入れておけば、電子レンジが普及してなかった時代には温め直しやすかったわけですね。納得です!!

ヒラヤマ:は〜〜〜! 確かにそうですね。食品用ポリ袋に入れておけば、電子レンジが普及してなかった時代には温め直しやすかったわけですね。納得です!!

坂本:アイラップは袋型になっているので、複数のおかずを一気に湯煎で温めることもできたわけです。

坂本:アイラップは袋型になっているので、複数のおかずを一気に湯煎で温めることもできたわけです。

ヒラヤマ:それは確かに便利ですね……! 電子レンジが家庭に普及する前に、より使いやすいラップの形状を模索して生まれたのがアイラップだったんですね。

ヒラヤマ:それは確かに便利ですね……! 電子レンジが家庭に普及する前に、より使いやすいラップの形状を模索して生まれたのがアイラップだったんですね。

坂本:そうですね。電子レンジが普及したことによってロールタイプのラップが一般的になっていますが、アイラップはリピーターの方などに根強くご愛用いただいてきた商品なんです。

坂本:そうですね。電子レンジが普及したことによってロールタイプのラップが一般的になっていますが、アイラップはリピーターの方などに根強くご愛用いただいてきた商品なんです。

ジッパー式保存袋とどう違う? アイラップの超ハイスペックな能力

ヒラヤマ:坂本さん、便利そうな商品だなとは思いつつ……。少し意地悪な質問をしてもいいですか? ぶっちゃけジッパー式保存袋の方が便利なのでは? と感じるんですが、そこってどう考えているんですか?

ヒラヤマ:坂本さん、便利そうな商品だなとは思いつつ……。少し意地悪な質問をしてもいいですか? ぶっちゃけジッパー式保存袋の方が便利なのでは? と感じるんですが、そこってどう考えているんですか?

坂本:実際そう思われる方は正直多いです! では、ジッパー式保存袋との違いをいくつかご紹介させてください。

坂本:実際そう思われる方は正直多いです! では、ジッパー式保存袋との違いをいくつかご紹介させてください。

ヒラヤマ:聞きたいです! お願いします!

ヒラヤマ:聞きたいです! お願いします!

1:1枚あたりのコスパがいい

坂本:アイラップは現在、オープン価格を導入しているので、お店によって変動があるんですが、だいたい100~150円前後、高くても240円(発売当初の値段)で購入できます。1箱60枚入りなので、1枚あたり1.7円〜4円くらいです。

坂本:アイラップは現在、オープン価格を導入しているので、お店によって変動があるんですが、だいたい100~150円前後、高くても240円(発売当初の値段)で購入できます。1箱60枚入りなので、1枚あたり1.7円〜4円くらいです。

ヒラヤマ:なるほど。

ヒラヤマ:なるほど。

坂本:ジッパー式保存袋に比べ、アイラップはコスパの部分で優れているかなと思います。ジッパー式保存袋ではもったいないかな? と思うシーンなどで、気軽に使っていただけると思っています。

坂本:ジッパー式保存袋に比べ、アイラップはコスパの部分で優れているかなと思います。ジッパー式保存袋ではもったいないかな? と思うシーンなどで、気軽に使っていただけると思っています。

ヒラヤマ:そう考えると、確かにジッパー式保存袋って1枚あたりの値段が高いので気軽には使いづらいですが、アイラップなら気兼ねなく使えそうです。1箱に60枚も入っているのもありがたいですね。

ヒラヤマ:そう考えると、確かにジッパー式保存袋って1枚あたりの値段が高いので気軽には使いづらいですが、アイラップなら気兼ねなく使えそうです。1箱に60枚も入っているのもありがたいですね。

2:耐熱温度は120度! 電子レンジ加熱もできる

坂本:2つ目の違いは耐熱温度についてです。

坂本:2つ目の違いは耐熱温度についてです。

ジッパー式保存袋は、メーカーによって耐熱温度にバラツキがありますが、70度〜100度あたりが多いんじゃないかなと思います。しかし、アイラップの耐熱温度は120度まで耐えることができます。

ジッパー式保存袋は、(原料の特性から)耐熱温度がそれほど高くないので、電子レンジで「解凍」はできても「加熱」に向いていないケースが多いです。

ヒラヤマ:そうなんですね……! うっかりジッパー式保存袋ごと電子レンジにかけて、袋を溶かしてしまう人って結構いそうですね。

ヒラヤマ:そうなんですね……! うっかりジッパー式保存袋ごと電子レンジにかけて、袋を溶かしてしまう人って結構いそうですね。

坂本:アイラップは、耐熱温度がマイナス30度から120度までなので、冷凍したものをアイラップに入れたまま解凍と加熱ができるところは大きな特徴だと思います。

坂本:アイラップは、耐熱温度がマイナス30度から120度までなので、冷凍したものをアイラップに入れたまま解凍と加熱ができるところは大きな特徴だと思います。

3:丈夫なのに柔らかいアイラップは調理にも使える

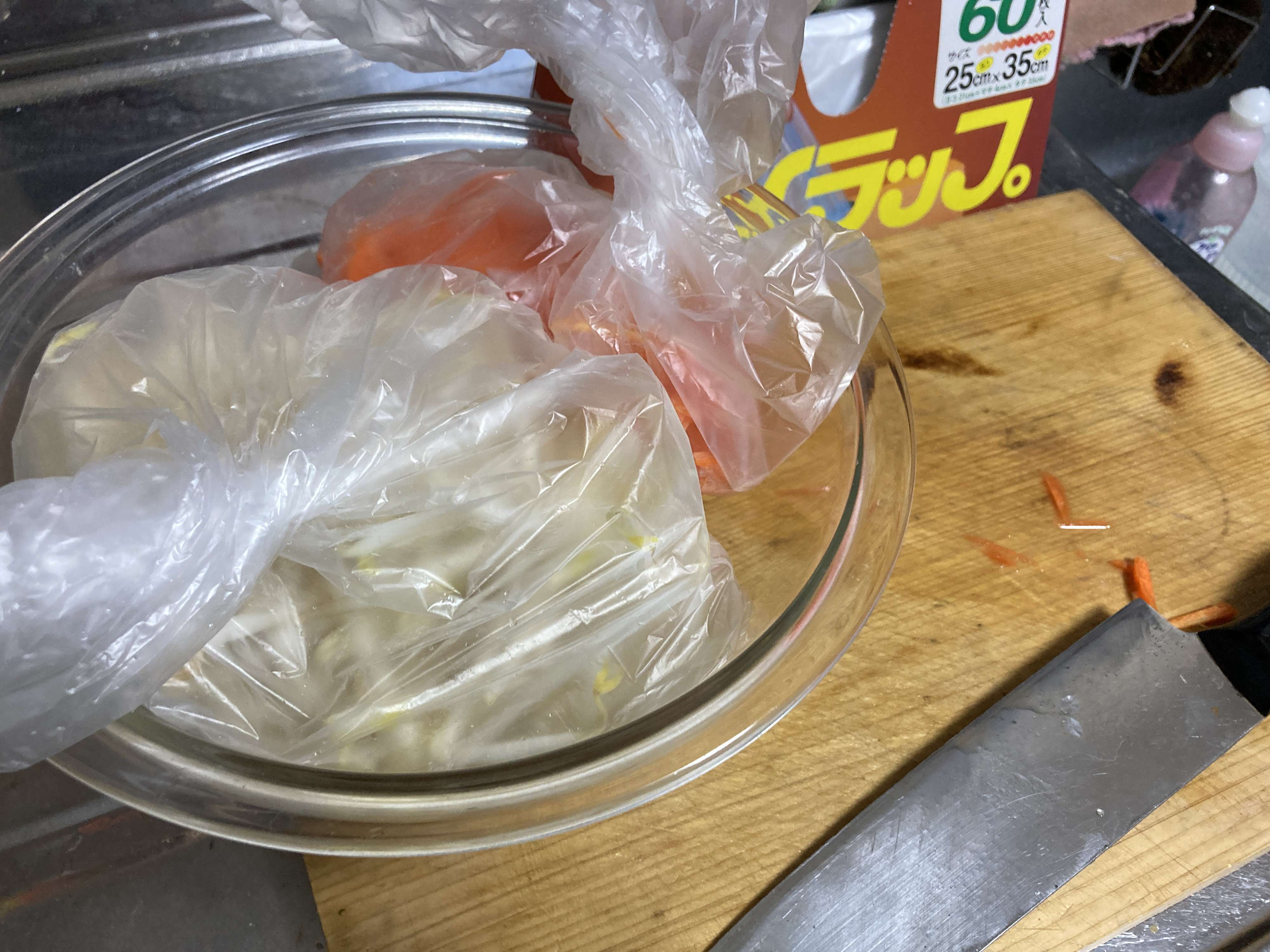

坂本:次に、アイラップは調理にも利用いただけます。たとえばお肉と調味料をアイラップに入れて揉み込むことで、手を汚さずに下味をつけることができます。

坂本:次に、アイラップは調理にも利用いただけます。たとえばお肉と調味料をアイラップに入れて揉み込むことで、手を汚さずに下味をつけることができます。

ヒラヤマ:確かに袋の素材が柔らかいアイラップの方が下処理も楽ですよね。しかも、下味をつけてそのまま冷凍することもできるわけですよね。めっちゃいいな……。

ヒラヤマ:確かに袋の素材が柔らかいアイラップの方が下処理も楽ですよね。しかも、下味をつけてそのまま冷凍することもできるわけですよね。めっちゃいいな……。

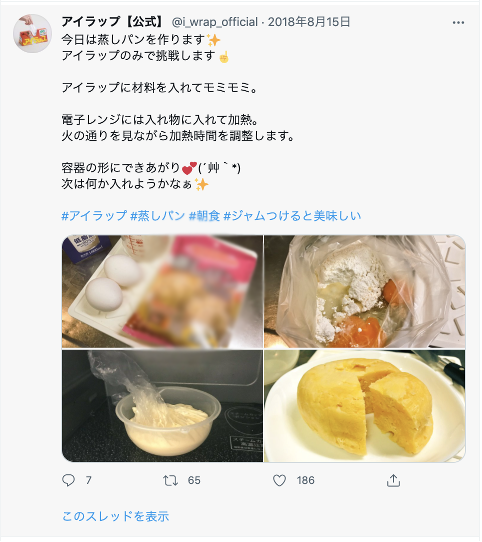

坂本:そうですね。他にも、ホットケーキや蒸しパンなどもアイラップで作ることができますよ。アイラップの公式Twitterのほうでも、実際にホットケーキや蒸しパンに挑戦したこともあります。

坂本:そうですね。他にも、ホットケーキや蒸しパンなどもアイラップで作ることができますよ。アイラップの公式Twitterのほうでも、実際にホットケーキや蒸しパンに挑戦したこともあります。

ヒラヤマ:アイラップに入れて調理すれば、洗い物もなく生地を混ぜ合わせることができて、それを耐熱容器に入れて電子レンジで温めるだけで蒸しパンができあがるんですね! 耐熱容器以外に洗い物が出ないのがすごい……。

ヒラヤマ:アイラップに入れて調理すれば、洗い物もなく生地を混ぜ合わせることができて、それを耐熱容器に入れて電子レンジで温めるだけで蒸しパンができあがるんですね! 耐熱容器以外に洗い物が出ないのがすごい……。

坂本:ちなみに生地をアイラップの中で混ぜた後に、袋の端をハサミで切って絞り出すようにすれば、おたまも必要ないんですよ。

坂本:ちなみに生地をアイラップの中で混ぜた後に、袋の端をハサミで切って絞り出すようにすれば、おたまも必要ないんですよ。

ヒラヤマ:なるほど!! 袋の端をハサミで切ってしまうこともできるんですね。確かにこれはロールタイプのラップにはできない芸当ですね。

ヒラヤマ:なるほど!! 袋の端をハサミで切ってしまうこともできるんですね。確かにこれはロールタイプのラップにはできない芸当ですね。

4:燃やしても有害な物質は発生しない

坂本:そして、環境面への配慮についてなんですが、ポリエチレンは燃やすと水と二酸化炭素に分解されるため、アイラップもロールタイプのラップや一般的なポリ袋と同様、燃やしても有害な物質は発生しません。

坂本:そして、環境面への配慮についてなんですが、ポリエチレンは燃やすと水と二酸化炭素に分解されるため、アイラップもロールタイプのラップや一般的なポリ袋と同様、燃やしても有害な物質は発生しません。

ヒラヤマ:燃やしても有害ではないと伺って安心しました。一般的なポリ袋よりも丈夫なだけに、環境面の配慮ってどうなんだろう? と思っていたので。

ヒラヤマ:燃やしても有害ではないと伺って安心しました。一般的なポリ袋よりも丈夫なだけに、環境面の配慮ってどうなんだろう? と思っていたので。

HPにも「環境保護に配慮しています」と記載がありました。

5:野菜や果物の新鮮さを保ってくれる

坂本:また、食材の新鮮さを保ってくれる点が評価されています。

坂本:また、食材の新鮮さを保ってくれる点が評価されています。

アイラップに食材を入れて縛っておくだけで、簡単に密閉状態を作れるので、冷蔵庫でそのまま保存するよりも乾燥を防ぎ、長持ちするんです。

ヒラヤマ:野菜や果物って、どうしても食べきれずに冷蔵庫に保存するのですが、すぐに傷んでしまうんですよね。

ヒラヤマ:野菜や果物って、どうしても食べきれずに冷蔵庫に保存するのですが、すぐに傷んでしまうんですよね。

アイラップに入れておくだけで新鮮さを保てるのはありがたすぎますね。これで心置きなく大きめの白菜やキャベツが買える……!

大阪生まれなのに北陸で愛されている!? アイラップがバズるまで

ヒラヤマ:坂本さん、アイラップの特徴について教えていただきありがとうございます。

ヒラヤマ:坂本さん、アイラップの特徴について教えていただきありがとうございます。

ただですね、私の生まれ育ちは関西なんですが、スーパー等でアイラップを見た記憶がなくて。最近たまたまTwitterのタイムラインに、アイラップに関する情報が流れてきて知ったくらいなんです。

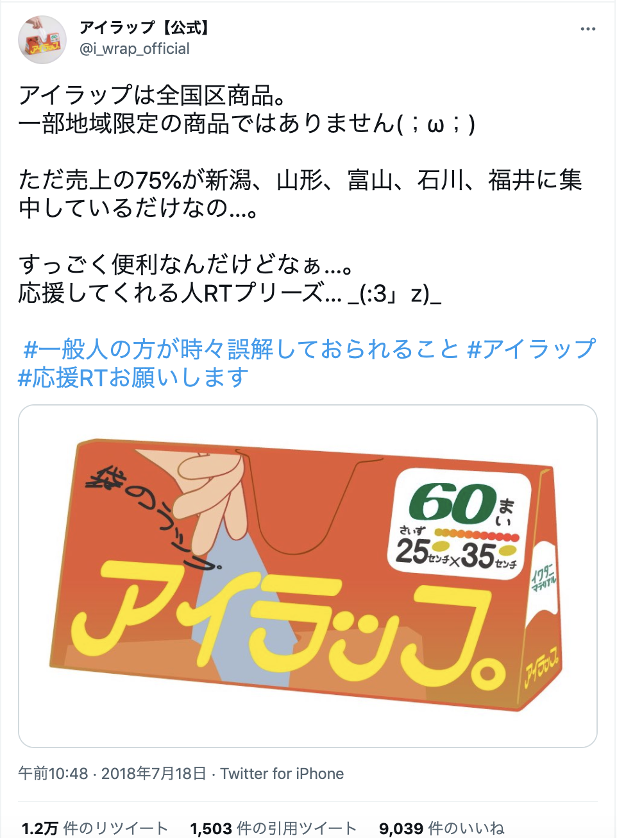

坂本:生まれ育ちが関西だとそうかもしれません。実は、アイラップは販売から40年以上、日本海側のエリアでよく売れていた商品なんです。新潟、山形、富山、石川、福井の日本海側の地域だけで全体の75%の売り上げを記録していた商品なんですよ。

坂本:生まれ育ちが関西だとそうかもしれません。実は、アイラップは販売から40年以上、日本海側のエリアでよく売れていた商品なんです。新潟、山形、富山、石川、福井の日本海側の地域だけで全体の75%の売り上げを記録していた商品なんですよ。

ヒラヤマ:新潟、山形、富山、石川、福井の日本海側の地域だけで全体の75%の売り上げ!? めちゃくちゃ局地的じゃないですか……。

ヒラヤマ:新潟、山形、富山、石川、福井の日本海側の地域だけで全体の75%の売り上げ!? めちゃくちゃ局地的じゃないですか……。

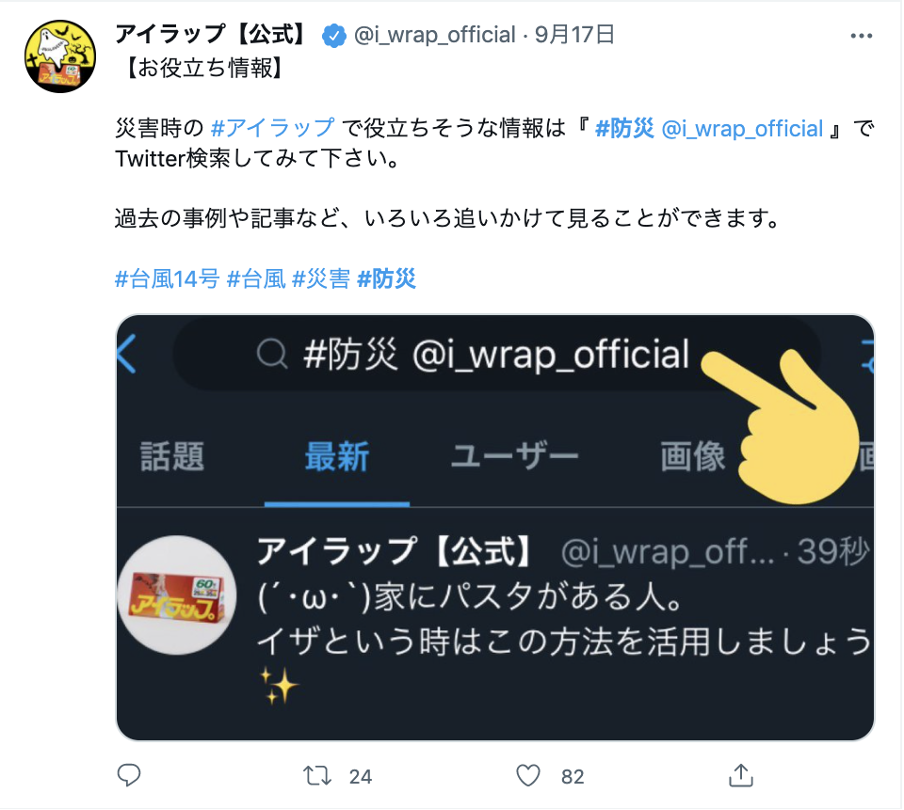

坂本:この事実をアイラップ公式Twitterが発信したところ、SNSで話題になりました。北陸の人は「アイラップって全国区じゃないの!?」と驚き、それ以外の全国の人は「アイラップって何!?」と驚いたという……。

坂本:この事実をアイラップ公式Twitterが発信したところ、SNSで話題になりました。北陸の人は「アイラップって全国区じゃないの!?」と驚き、それ以外の全国の人は「アイラップって何!?」と驚いたという……。

ヒラヤマ:ちなみにどうして北陸に集中して売れているんですか?

ヒラヤマ:ちなみにどうして北陸に集中して売れているんですか?

坂本:山形県を中心に展開している、食品スーパーさんがあるんですが、そこのオーナーの方がアイラップを気に入ってくれたことがきっかけのようです。

坂本:山形県を中心に展開している、食品スーパーさんがあるんですが、そこのオーナーの方がアイラップを気に入ってくれたことがきっかけのようです。

そこからじわじわと北陸に広がっていったようで。売り上げの高さから北陸生まれの商品だと思っている人もいらっしゃるのですが、実は大阪で生まれた商品なんです。

ヒラヤマ:そうなんですか!? 大阪生まれの商品が北陸で愛されて、SNSをきっかけに全国へと知れ渡っていくって、なんだかドラマチックですね。

ヒラヤマ:そうなんですか!? 大阪生まれの商品が北陸で愛されて、SNSをきっかけに全国へと知れ渡っていくって、なんだかドラマチックですね。

坂本:そうですね。もともと全国展開をしている商品でしたが、SNSをきっかけに「うちの県ではどこで買えるの?」といった問い合わせが急増しました。

坂本:そうですね。もともと全国展開をしている商品でしたが、SNSをきっかけに「うちの県ではどこで買えるの?」といった問い合わせが急増しました。

ヒラヤマ:ちなみに、近所のスーパーには売ってませんでした……。今度スーパーの「お客様の声」に、アイラップのプレゼンをびっしり書こうと思います。

ヒラヤマ:ちなみに、近所のスーパーには売ってませんでした……。今度スーパーの「お客様の声」に、アイラップのプレゼンをびっしり書こうと思います。

坂本:ありがとうございます! 販路の拡大にも力を入れていますので、引き続き頑張ってまいります。

坂本:ありがとうございます! 販路の拡大にも力を入れていますので、引き続き頑張ってまいります。

災害時の道具としての期待が高まるアイラップ

ヒラヤマ:ちなみにアイラップは、今後どのように展開していくか具体的なビジョンはあるんですか?

ヒラヤマ:ちなみにアイラップは、今後どのように展開していくか具体的なビジョンはあるんですか?

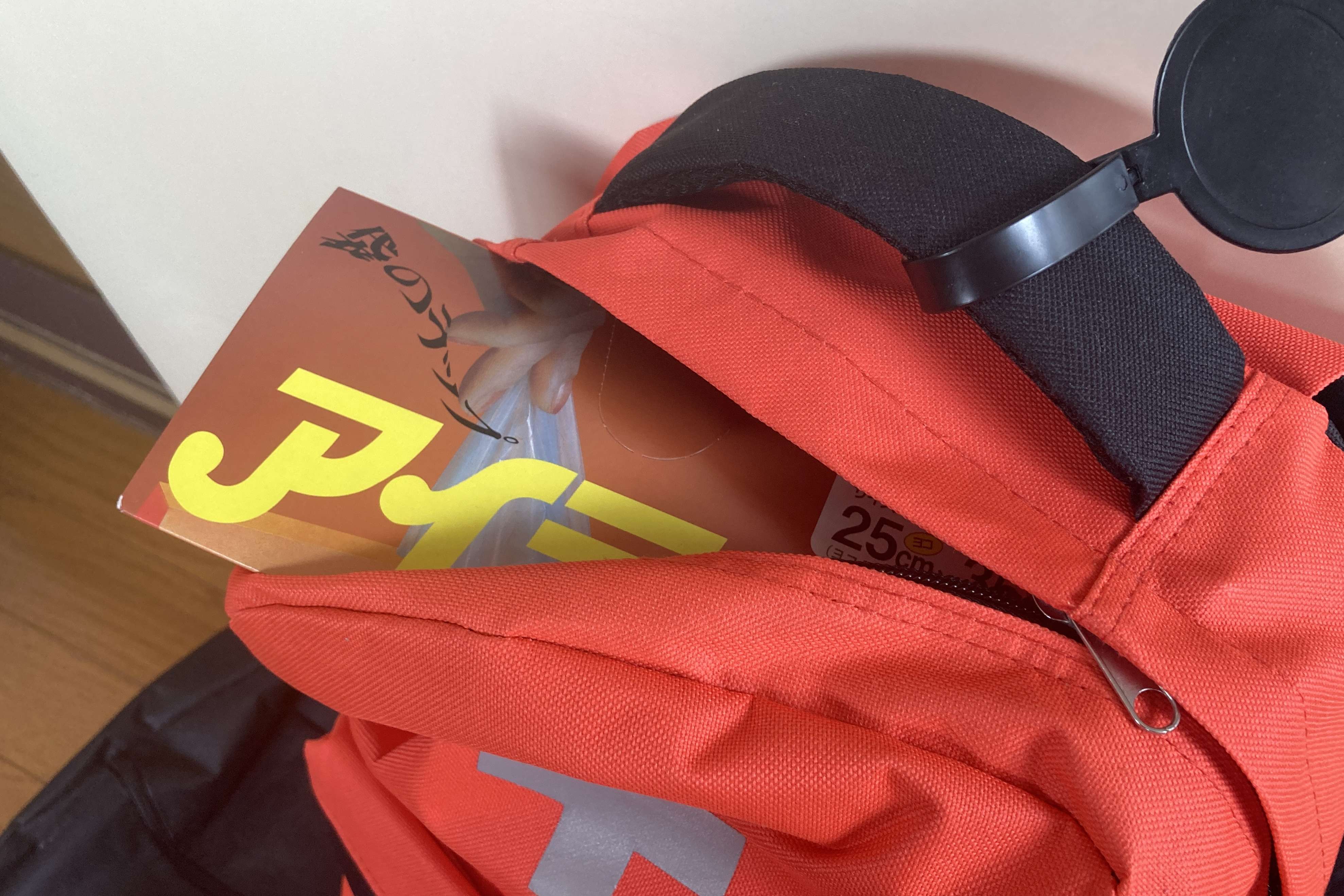

坂本:モノとして便利なので、日常生活のあらゆる部分に活用してほしいんですが、実は防災時の用途として使用・普及されることを願っています。

坂本:モノとして便利なので、日常生活のあらゆる部分に活用してほしいんですが、実は防災時の用途として使用・普及されることを願っています。

全国の皆さんの防災バッグにアイラップが入っている。そんな世の中になるようにアイラップの普及を頑張っていきたいと思っています。

ヒラヤマ:ちなみに災害時の使用イメージとしては、どのようなことを想定されているんですか?

ヒラヤマ:ちなみに災害時の使用イメージとしては、どのようなことを想定されているんですか?

坂本:まず災害時にインフラが使えなくなると、調理や後片付けが困難になります。清潔な状態で調理や食事ができない災害時には、食中毒のリスクも増えてきます。

坂本:まず災害時にインフラが使えなくなると、調理や後片付けが困難になります。清潔な状態で調理や食事ができない災害時には、食中毒のリスクも増えてきます。

ヒラヤマ:とにかく衛生的に調理することが必要ですよね。

ヒラヤマ:とにかく衛生的に調理することが必要ですよね。

坂本:そういった時にこそ、アイラップが価値を発揮できると思っています。たとえば、アイラップに食材を入れて湯煎をすれば衛生的に加熱ができますから。

坂本:そういった時にこそ、アイラップが価値を発揮できると思っています。たとえば、アイラップに食材を入れて湯煎をすれば衛生的に加熱ができますから。

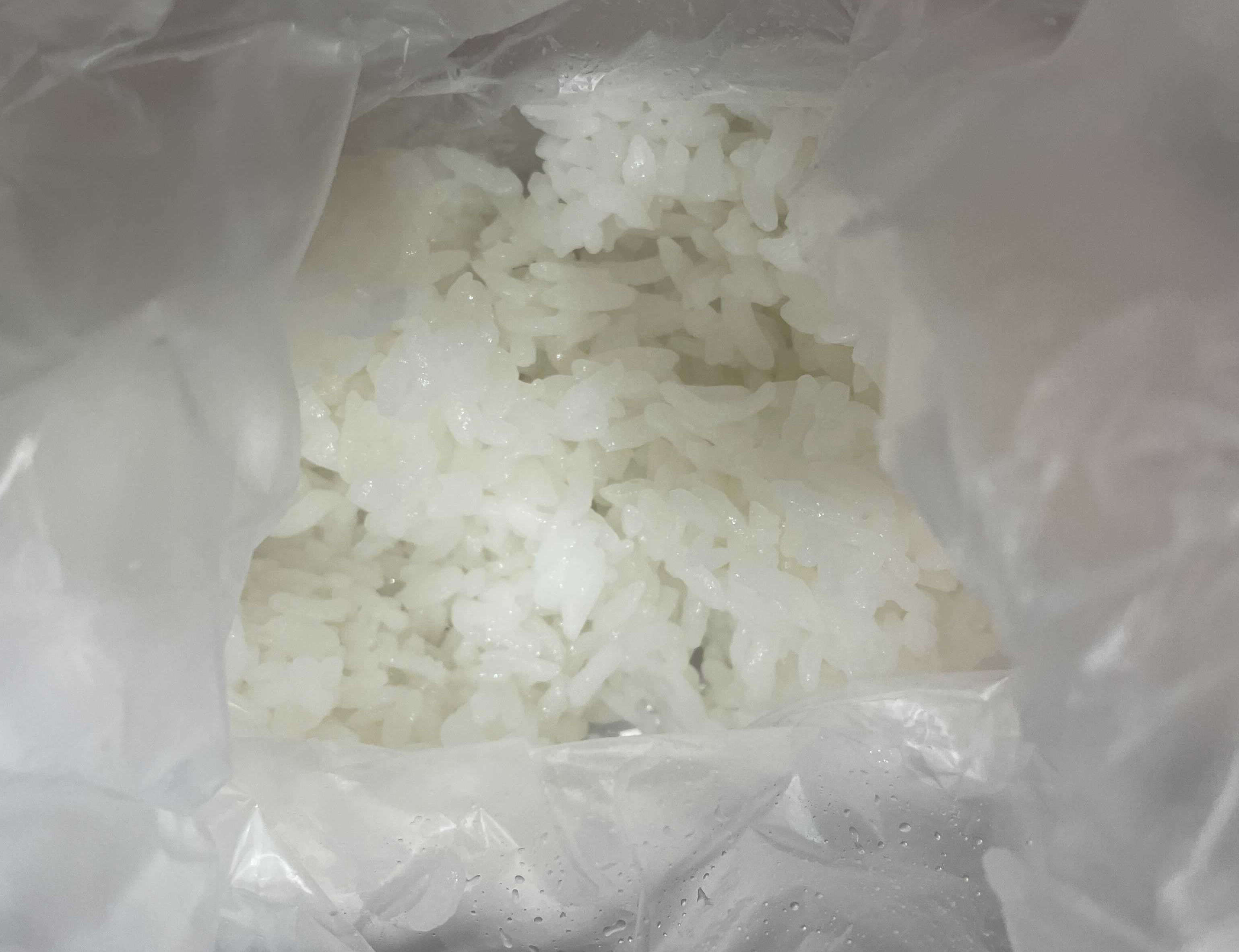

ちなみにアイラップにお米と水を入れて空気を抜いて口を縛って、30分ほど中火で湯煎をすれば、お米も炊けるんですよ!

ヒラヤマ:ポリ袋でお米が炊けるってすごくないですか……!?

ヒラヤマ:ポリ袋でお米が炊けるってすごくないですか……!?

坂本:実際に災害時に活躍する方々は、災害時にアイラップでポリ袋調理をすることがあると報告を受けています。水も無駄にせず、衛生的に加熱ができるとのことで。

坂本:実際に災害時に活躍する方々は、災害時にアイラップでポリ袋調理をすることがあると報告を受けています。水も無駄にせず、衛生的に加熱ができるとのことで。

坂本:日本は災害大国ですので、アイラップを活用して少しでも災害時の不安を取り除いてほしいと思っています。

坂本:日本は災害大国ですので、アイラップを活用して少しでも災害時の不安を取り除いてほしいと思っています。

ヒラヤマ:日々の食卓から災害時にいたるまで、アイラップって本当に汎用性が高い商品なんですね……。30年以上アイラップを知らずに生きてきたのですが、今後は色々な面で活用していこうと思います! 今日はありがとうございました!

ヒラヤマ:日々の食卓から災害時にいたるまで、アイラップって本当に汎用性が高い商品なんですね……。30年以上アイラップを知らずに生きてきたのですが、今後は色々な面で活用していこうと思います! 今日はありがとうございました!

アイラップを使った調理がマジで便利すぎた

さて、取材を終えた私は早速アイラップを使って、「野菜のナムル4種」と「豚こま肉のサムギョプサル風」を作ってみましたので、そちらを紹介していこうと思います。

まずは、アイラップで作る野菜のナムル4種からいきます!

アイラップで作る野菜のナムル2種の作り方

材料(2人前)

- 人参……1本

- もやし……1袋

【調味料】※各材料に対して以下の調味料をそれぞれ使用ください。

- お酢……大さじ1

- 塩……小さじ1/4

- 砂糖……小さじ1/2

- すりごま……大さじ1

- 鶏ガラスープの素……小さじ1

- ごま油……小さじ1

1.まずは人参を細切りにして、アイラップに入れた後に600Wの電子レンジで5分ほど加熱していきます。同じように、もやしもアイラップに入れて600Wの電子レンジで5分ほど加熱します。

この時、袋の口は結ばずにねじる程度にすることで、空気の逃げ道ができて破裂防止になります。

電子レンジでの加熱が終わった具材を見てみると、硬い人参にもしっかりと火が通っていました。袋も溶けたり破けたりする気配はなく、安心して電子レンジ加熱ができました。

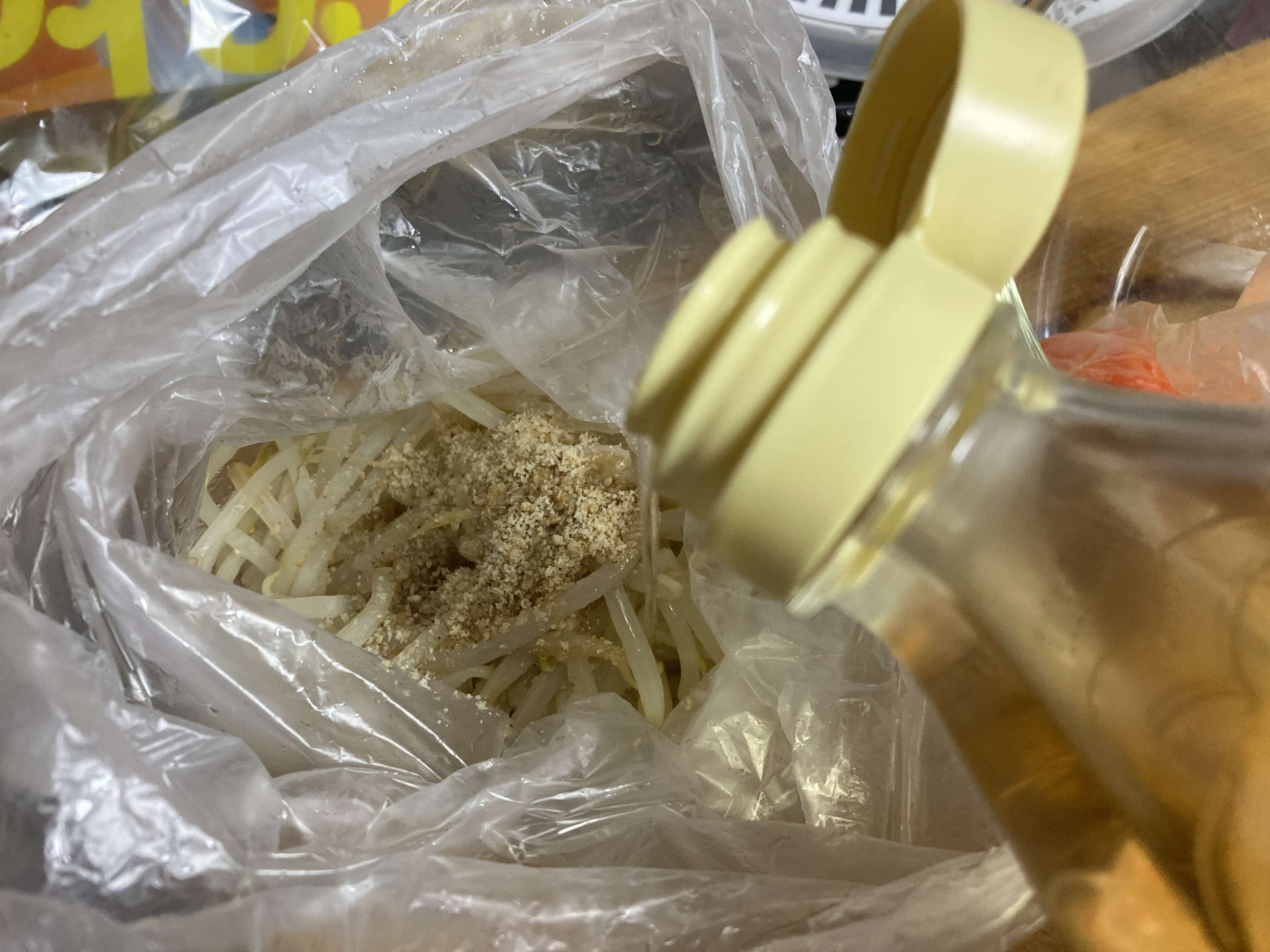

2.続いて、電子レンジで加熱した人参ともやしの中に、お酢、塩、砂糖、すりごま、鶏ガラスープの素、ごま油を投入して軽く揉み込んでいきます。

3.それぞれ5分ほど待てば、アイラップで作る野菜のナムル2種の完成です。冷蔵庫にあった大葉と三つ葉も同じお皿に盛り付けてみました。

ちょっとつまみ食いしてみましたが、お酢が効いていてさっぱりした味付けのナムルになりました。ごま油も効いていて、お肉の付け合わせにも合いそうな仕上がりです。

続いては、アイラップで作る豚こま肉のサムギョプサル風を作っていきます。

※通常のサムギョプサルは、味付けをしていない豚バラ肉を使いますが、今回は味付けをした豚こま肉をサニーレタスに巻いて食べる形式を踏まえて、サムギョプサル風としています。

アイラップで作る豚こま肉のサムギョプサル風の作り方

材料(2人前)

- 豚こま肉……250g

- サニーレタス……10枚

- 焼肉のタレ……大さじ2

- コチュジャン……小さじ1

- 醤油……小さじ1

- ごま油……小さじ1

1.豚こま肉をアイラップに入れた後に、焼肉のタレ、コチュジャン、醤油、ごま油を投入して揉み込んでいきます。30分ほど冷蔵庫で寝かせておけば味が染み込みます。

豚こま肉は多めに買ったので、残りもアイラップに入れて下味をつけて保存用に。解凍もこのままできるので、忙しい時は非常に便利そうです。

2.30分ほど置いておいた豚こま肉をフライパンで焼き、お皿に盛り付ければあっという間に、アイラップで作る豚こま肉のサムギョプサル風の完成です!

濃いめのタレが染み込んだお肉をサニーレタスで巻いて食べれば、焼肉のタレとコチュジャンが混ざりあった濃厚なうま味を堪能できます。

野菜のナムル4種を一緒に巻いて食べれば、お酢の酸味がお肉の油っぽさをうまく消してくれるので、あっさり食べ進められました!

アイラップで作る豚こま肉のサムギョプサル風、ぜひ作ってみてください!

もっと早くアイラップと出会いたかった……!

さて、アイラップを使いはじめて数日が経ちましたが、アイラップが便利すぎて、我が家に欠かせないアイテムになっています。

現在、アイラップを取り扱うお店が増えてきているようですが、私の住んでいるエリアではまだ発見できていません。※いまのところ通販で購入しています。

加熱や冷凍や保存にも使えるアイラップ。調味料を揉み込むのにも使えるアイラップ。揚げ物の衣をつけるのにも使えるアイラップ。災害時にも使えるアイラップ。

様々な使用用途がある便利な商品なので、多くの方々の目に届くようにこれからも愛用していこうと思います!

正しい使い方で豊かなアイラップ生活を!

最後に、坂本さんに教えていただいたアイラップの正しい使い方をまとめておきます。「何かと便利なアイラップですが万能袋ではありません!」と坂本さんは話してくれました。アイラップを正しく使って、日々の生活を充実させていきましょう!

・衛生観念上、アイラップは使い捨て

一般的なポリ袋に比べて丈夫なアイラップですが、食品を入れた場合は使い捨てするようにしましょう。

・湯煎をする時には鍋底にお皿を沈めておく

耐熱温度は120度なので湯煎に耐えますが、鍋底は火に120度を超えることも。その場合は溶けて穴が空いてしまうので、湯煎時には鍋底にお皿等を沈めておきましょう。

・電子レンジ加熱の際は耐熱皿に入れましょう

電子レンジ加熱によって床面が熱くなり、120度を超えてしまう場合もあります。電子レンジで加熱する際は、耐熱皿等の上で加熱をするようにしましょう。

・油分が多いものは電子レンジ不可

油分を多く含んだ食材は、電子レンジ調理の際に120度以上になりやすいため、バターや脂身の多いお肉などは、電子レンジ加熱を避けて湯煎調理をするようにしましょう。

・電子レンジ加熱の際、袋の口を閉じてはダメ

電子レンジ加熱をする際は、袋の口を開けておくようにしましょう。蒸気の逃げ口がないと袋が破裂したり、溜まった蒸気で火傷するリスクがあります。電子レンジで加熱する時は袋の口をやさしくねじるだけにしておきましょう。

上記の注意点を守って、正しく安全にアイラップを使用しましょう。

書いた人:ヒラヤマヤスコ(通称:おかん)

編集者/ライター/たまにイラストレーター。大学時代のあだ名「おかん」がいまや通称に。阪神間の酒場をうろつくただの酒好き。酒場が好きすぎてたまに居酒屋やバルでバイトしてます。夢はスナックのママ。