これまで16回の北極行を果たしている北極冒険家の荻田泰永さん。それ以外に探検で訪れた場所は、無補給単独徒歩で極点を踏破した南極のみ(2018年)。「出無精のインドア派」だと自称する彼はなぜ極地探検に目覚め、通うようになったのか。世界で最も気候変動の影響を受けているかの地は、どのように変化したのか。そこで独り何を食べ、何を考えてきたのか――。話を伺った。

**************************

話す人:荻田泰永さん

1977年、神奈川愛甲郡愛川町生まれ。カナダ北極圏やグリーンランド、北極海を中心に主に単独徒歩による冒険行を実施。2000年より2019年までの20年間に16回の北極行を経験し、北極圏各地をおよそ1万キロ以上移動。世界有数の北極冒険キャリアを持ち、国内外のメディアからも注目される北極冒険家。

荻田泰永さん公式サイト

**************************

大場満郎さんに連れ出してもらう

――最初に北極に行かれたいきさつを教えてください。

荻田さん(以下、荻田):大学を中退してフラフラしていたとき、偶然、テレビのトーク番組で冒険家の大場満郎さんを見かけたんです。彼のことは何も知らなかったんですが、たちまち引き込まれました。「来年(2000年)、北磁極(磁力線の方向が鉛直になっている地点)までの約700キロを、若者たちと歩くつもりです」と話していて、私もやってみたいって思いました。手紙を出したら、「定期的に集まっているから来てください」と返事が来て。その流れで2000年の春、大場さんに北極へ連れて行ってもらった……というわけです。

2000年4~6月【北磁極をめざす第一回冒険ウオーク2000】

――それまで1人で海外に行ったりはしなかったんですか?

荻田:海外に出るほどの行動力がなかったんです。何かやりたいと思いつつも、出無精のインドア派。自転車で世界一周した人の話や冒険、旅ものなど、憧れて本を読んではいましたが、具体的な行動は起こせなかった。大場さんにきっかけを作ってもらったことで、ようやく思い切って行動することができました。

――そのツアーはどんなもの?

荻田:年齢も性別もバラバラの9人が参加し、出発地点のカナダ北部に位置する「コーンウォリス島」の「レゾリュート(北極圏の交通ハブとなる空港がある、島唯一の町)」から北磁極までの約700キロを歩いて踏破しました。決して安全な所ではなかったんですけど、そこまで困難でもなかった。リタイアしたのは1人だけでしたから。

――当時の荻田さんは、ついて行けましたか?

荻田:ついて行けました。参加者の中で私が一番体力があったと思います。もともと体は強かったんです。というのも、中学・高校と陸上部で短距離走、走幅跳、走高跳をやっていましたので、このときに得た経験や感覚、体力などの貯金は結構でかくて。その後の探検でもとても役に立ちました。

――皆さん、素人なのに意外と大丈夫だったんですね。

荻田:19世紀頃なら、準備や装備の不足により極地やそこへ向かう途中で飢餓か、壊血病(重度のビタミンC欠乏症)というだんだんと死に至る病気の恐れがあったんですが、今は必要な装備もそろえられますので極地であっても死ぬことってそうそうないです。だからよほど場所やルート選びを間違えなければ、全くの素人でも経験豊富な探検家がついていればまず大丈夫。特に北極は高低差がほとんどない平地ですので、雪崩や落石、絶壁から滑落して死ぬということはありませんから。

北極点を目指す

――なるほど。ではその後は?

荻田:帰国した後、アルバイトをしまくってお金をため、翌2001年にまた北極に行きました。今度は1人で。

――立て続けですね。なぜ1人で、再び北極に?

荻田:出無精だったのが、大場さんに背中を押されて動くことができた。でも知っている場所は北極だけという状況で、そこしか行き先がないわけですよ。だからまた北極へ行ったんです。1人で行ったのは、自分だけで行ってみたいと思ったから。

――再度北極に行かれて、それ以降は?

荻田:その後も北極の各地を単独で歩いたり、イヌイットの集落でしばらく暮らしたり、犬ゾリで2000キロ移動してグリーンランドを縦断したり、同世代の探検家で作家の角幡唯介さんとともに過去の探検隊が歩いたルートをたどったり。遠征というよりも遊びに行くという感じで、ほぼ毎年、北極へ出かけていました。冬に見たジャコウウシが夏にどうしているのかを見てみたいとか、イヌイットと一緒に魚釣りをしたいとか、そんなたわいもない目的です。

――そんな中で、「北極点」にも足を向けておられますよね。2012年と2014年に。これは何か特別な動機があったんですか?

荻田:いろいろ行っているうちに目指したくなった。それだけのことです。

――北極点への遠征ですが、他の場所とは違いましたか?

荻田:北極は南極と違って陸地がなく、北極点も氷に覆われた海の上です。氷が解ければ物理的な障害がなくなりますので船で行けますが、実際は海と氷が混じっているため、だからこその難しさがあります。うずたかく積み重なった乱氷や、リード(水路)と呼ばれる氷の割れ目の変化の激しさ。足元の氷が常に動き続けている状態ですから、固定された目的地を目指すよりもはるかに難しい。テントの中で就寝して朝起きたら何十キロも流されていた……ということが普通にあります。

▲大きなリードに行く手を阻まれる(2014年) ※荻田さん提供写真

▲スミス海峡の、問答無用の大乱氷帯(2016年) ※荻田さん提供写真

――北極点には到達できたんでしょうか?

荻田:未到達です。2012年での到達度は体感的に1~2割。2回目の2014年では7割ぐらいまで近づけましたが、どちらも到達できなかった。一番の原因は時間切れ。無補給単独徒歩というルールを課しているため、食料や燃料に限りがありました。

――断念するぐらいだから命の危険はあったんですか?

荻田:死ぬ直前まで体や精神を追い込んで、残された物資を使えばおそらく北極点に行けたに違いないとは感じます。でもそこまでして行きたいとは思えなかった。無理やりや偶然の産物ではなく、「想定の範囲内で到達する」というのが私のポリシーなので。

▲無補給単独徒歩による、北極点踏破への挑戦(2014年) ※荻田さん提供写真

テント火災と幽体離脱?

――今までに危険なことはなかったんですか?

荻田:2007年に、テントが私のミスによる出火で半焼したことですね。燃え広がる火を消す際に両手にやけどを負ってしまい、救助隊の飛行機で救助されています。

――それは大変でしたね。

荻田:レゾリュートにある診療所に緊急搬送され、その日のうちに治療を受けました。両手を包帯でグルグル巻きにされて指先だけ出ている状態となりましたが、激しい痛みがありつつも辛うじてペンを持つことができたので、このことを忘れないよう、夜中の0時過ぎぐらいまでかけて一部始終を書き留めました。

――非常事態が起こると精神状態も普通ではなくなりますよね。

荻田:衛星電話で要請した救助の飛行機を待っている最中の出来事ですが、自分の視点ではなく、その状況を後ろから見ているもう1人の自分の視点で見ていました。手当てを受けた後、書き留めているときにこのことに気づきました。

――外から見る自分。幽体離脱のような、臨死体験に近い経験をされたんですね。

荻田:確かに手に負ったやけどはひどかったですが、その渦中ですら別に死ぬとは思ってなかったですけどね。

▲消火直後のテント(2007年) ※荻田さん提供写真

気候変動と北極

――2000年代、2010年代と、気候変動によって北極の環境は変わりましたか?

荻田:ひとくちに北極と言っても日本より広いわけです。それに、同じ土地やルートを定点観測しているわけではないので、私の個人的な体験だけで考えるとよく分からない。でも過去の探検家や探検隊のルートと比較すると、そう言えるのかもしれません。

1970年代、冒険家の植村直己さんはグリーンランド最北端の町「シオラパルク」から、カナダ最北の町「グリスフィヨルド」までのルートを、犬ゾリで踏破しています。2016年に、私も同じルートのスタートとゴールを逆にした行程を徒歩で踏破する計画を立てましたが、所々異なるルートになりました。というのも、植村さんの通った場所が今はもう凍っておらず、歩くことができない場所もあるんですよ。

1968~1969年にかけて、英国の探検家ウォーリー・ハーバートが成功させた北極海横断のルートもそう。米国のアラスカ州最北部の町「バロー(現在のウトキアグヴィク)」から、ノルウェー北部の島「スピッツベルゲン」までの行程ですが、今や100%不可能です。これも理由は同じで、氷が解けてしまったため当時のように定着氷(海岸に沿って広がった海氷)でつながっておらず、氷上を移動して到達することができないんです。

――えっ……。たった40~50年でそこまで変わってしまうんですね。驚きました。ということは、荻田さんが氷上を移動中に水没するケースもありそうですね。

荻田:水没対策として、体がぬれないようにするドライスーツを着込んだり、小型ボートのカヤックを携行したりしています。

▲ドライスーツを着てカヤック(ソリの奥に映る黒っぽい赤色の小型ボート)を試す(2014年) ※荻田さん提供写真

何を食べているのか?

――次に食の話をお聞きします。まずは、現地のイヌイットの人たちはどんなものを食べているんですか?

荻田:極地という場所ゆえ、生のままや、凍らせたものが中心です。ゆでたりはしますが、煮たり、焼いたりは基本的にしない。調味料も使わないですね。味を付けるものも、海水の塩分ぐらい。

――それは野菜がないため、生や冷凍を中心にしないと栄養が足りないってことですか?

荻田:そうですね。極地ではそこにあるものから栄養を得なければならないため、必然的に動物の肉や内臓からビタミンなどの栄養を摂取することになる。そうなると、火を通さず基本、生だったりするんです。煮たり焼いたりすると、熱に弱い栄養素は壊れちゃいますからね。

▲アークティックチャー(ホッキョクイワナ)を手際よくさばくイヌイット ※荻田さん提供写真

▲イヌイットは独特の万能ナイフを使って肉もさばく ※荻田さん提供写真

▲基本的に猟をしたその場で解体を行う ※荻田さん提供写真

▲アザラシは大事な栄養源 ※荻田さん提供写真

――長年培われてきた、「生きるための知恵」ですね。自然とそういう形になったように思います。で、地元の食材や料理にはどんなものがあるんですか?

荻田:主な食材は、アークティックチャーやアザラシ、カリブー(北米のトナカイ)が中心です。現地ならではの料理は、「キビヤ」と「イグナック」という発酵料理です。

キビヤは、アザラシの中にアパリアスという海鳥を入れて発酵させたもので、食べるときは肉だけでなく内臓も血も含めていただきます。乳酸菌発酵をしているのでにおいは酸っぱく、味はブルーチーズを千枚漬けにしたような感じ。食感はイカの塩辛に似ています。

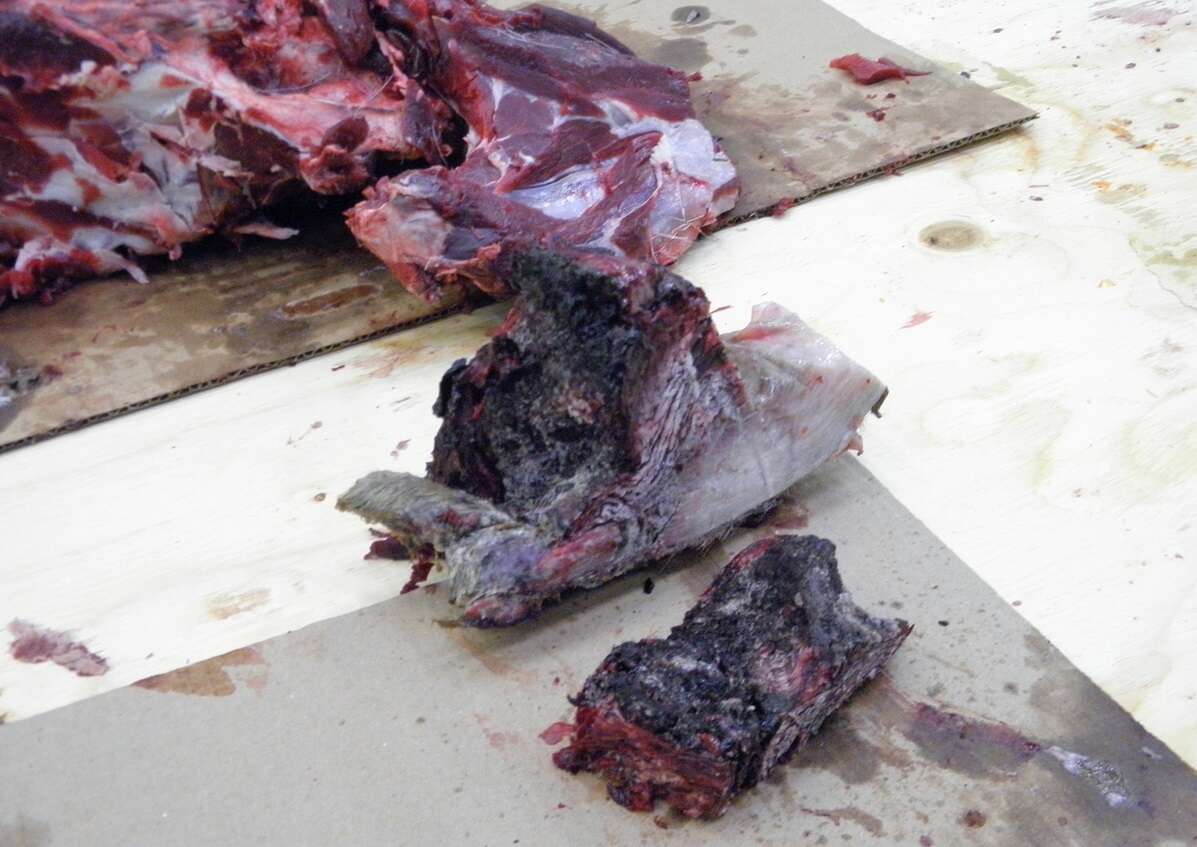

イグナックは、セイウチの肉を時間をかけて発酵させたもの。表面にはカビが生えていて薄緑色をしています。水分が抜けることとアミノ酸による発酵で、うま味が増すんです。こちらもにおいは酸っぱく、味は脂身のような感じのため塩分を加えて食べます。

▲キビヤは、袋状にしたアザラシのおなかの皮下脂肪の中に、海鳥を詰めて発酵させる ※荻田さん提供写真

▲キビヤを試食している荻田さん ※荻田さん提供写真

▲イグナックは、セイウチの肉を発酵させたもの ※荻田さん提供写真

――今もそうした伝統的な食生活を送っているんですか?

荻田:いえ、今は北極周辺のエリアに大型スーパーが進出しているので、調味料に関しては塩だけでなく、こしょうやしょうゆ、みそまで何でもあります。ハンバーガーやピザだって食べますし、炭酸飲料も飲みます。

――スーパーが進出したことで、食生活のバランスが崩れて、栄養が足らなくなったりしないんでしょうか?

荻田:食生活の偏りで生活習慣病になる人が出てくるのは、世界中どこも同じですよ。それよりイヌイットにとって深刻なのは、アルコールです。彼らはもともとアルコールのない世界で生きてきたから、アルコールの分解酵素が肝臓にほとんどない。だからこそ、少量のお酒でベロベロに酔っ払ってしまう。日頃は温厚ですが、酔うと声が大きくなったり、ときにはけんかが起きたり、場合によっては凶暴にもなる。彼らが飲み始めるとその場から離れるようにしていました。ホッキョクグマの生息圏でもあるため、彼らは銃を持っているのが普通ですから。

荻田さんが北極で食べたもの

――現地ではどんな食べ物を食べるんですか?

荻田:現地では、到着時はホテルやレストランなどで食事をします。その後、準備を整えて極地を目指す行程の中では、日本から持ち込んだフリーズドライ食品やインスタントラーメン、オートミール、ドライフルーツ、ナッツ、アルファ米、特製チョコなどを食べます。基本的に行程に持参するのは、軽量化のため水分を含んでないものが中心です。

▲北極探検に携行する食料 ※荻田さん提供写真

――特製チョコとは?

荻田:溶かしたチョコレートに、サラダ油ときな粉とすりごまを混ぜて固めた特製チョコです。一度に10キロ分を作って、ファスナー付き保存袋のMサイズくらいに、エナジーバーやナッツなどと一緒に小分けにして、1日分として携行します。1袋が400グラムだとすると、そのうちの200グラムが特製チョコという割合。

極地を目指す際は、日中に重さ100キロのソリを引いて歩きますので、疲れたら立ち止まって5分休みます。その際にチョコをひとかけら食べて、水分を摂ってまた歩く。その繰り返しで、休憩のたびに少しずつ食べてエネルギー切れを防ぎます。

▲荻田さんが作ってくださった特製チョコ。食べやすい食感で、味も大変美味

――それだけ体を動かすと味の濃いものを欲しそうですが、インスタントラーメンにこだわりはあったりしますか?

荻田:あんまりないですね。2011年、角幡さんと2人で北極圏に行ったときに、彼に辛いインスタントラーメンを強く勧められました。「これうまいから」と引かなくて(笑)。それくらいです。

▲角幡さんと北極圏を1600キロ歩く(2011年) ※荻田さん提供写真

――過酷な環境下での食は、荻田さんにとってどんな意味がありますか?

荻田:極地での「食べる」という行為は、給油作業みたいなもの。唯一の楽しみではあるけど、そこに時間はかけられない。そして量をセーブしながらも、必要なエネルギーを摂り続けないと、無補給単独での踏破は成功しません。

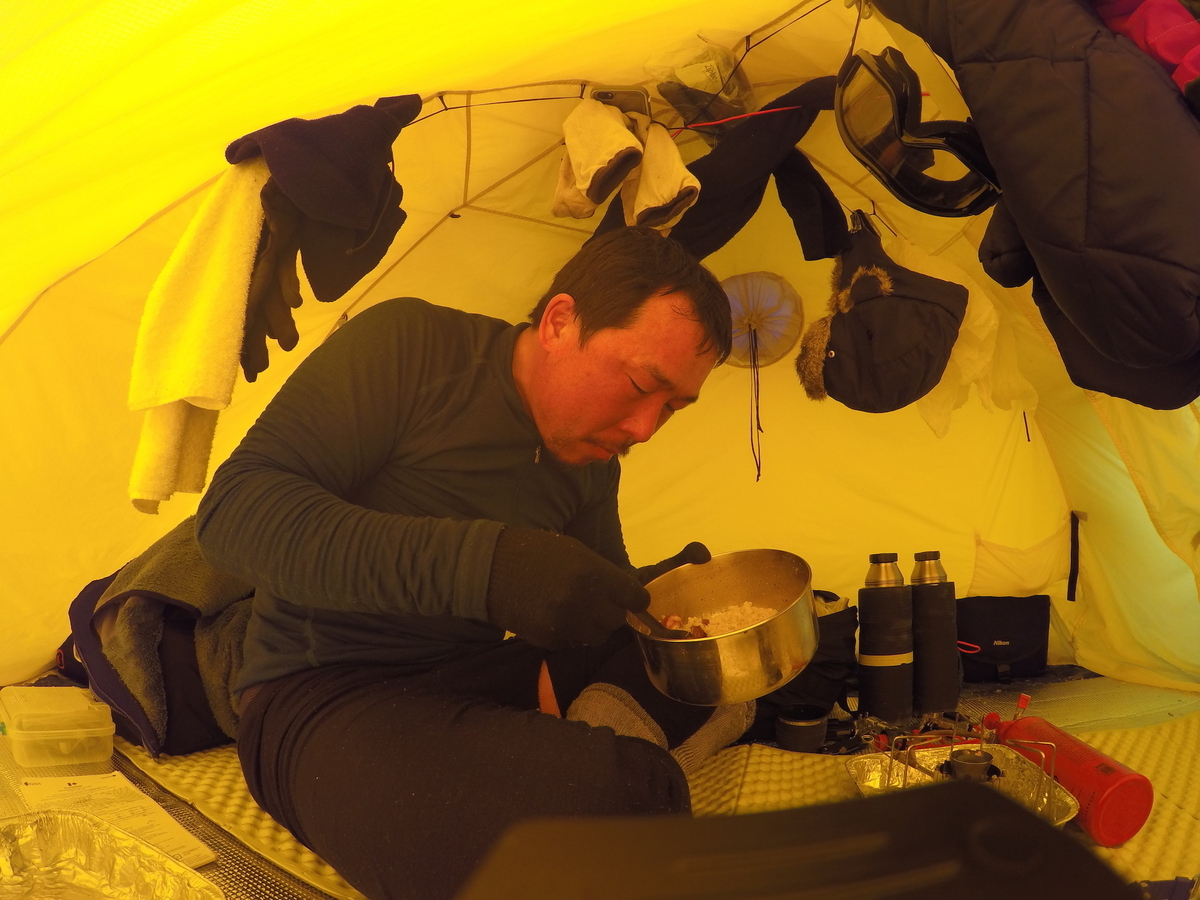

――行程中は、どんな内容の食事を摂っているんですか?

荻田:基本的に毎日、朝・昼・晩と同じものを食べます。具体的に言うと朝はオートミール。日中は先ほどの特製チョコをはじめとする行動食を休憩ごとに。夜はアルファ米を煮たりする。アルファ米は水分を加えたらすぐに食べられる状態になりますし、そこに現地のスーパーで調達した肉の加工品やチーズ、バターなどをいっぱい入れます。

▲テント内での食事風景 ※荻田さん提供写真

――肉は加工品なんですね。猟で捕ったりはしないんですか?

荻田:それは計算には入れていません。ゼロではありませんが、臨時ボーナスみたいなもの。というのも、水分を含んでいるから生肉って重たいんです。それに肉の種類によっては、何キロも先からにおいを嗅ぎつけてホッキョクグマが来てしまうため危険なんです。

――栄養素で気を使っていることは?

荻田:脂質、炭水化物、タンパク質を意識しています。特に、脂質は日本に居るときよりもかなり多めに摂ります。

――それはなぜですか?

荻田:効率の良いエネルギー補給のため、その一言に尽きます。1日で平均5000キロカロリーの摂取が必要です。400グラム入りのバターを2日でほぼ1本使い切る感じ。それでも1日のエネルギー消費量が平均7000キロカロリーで摂取量を上回ってしまうため、たちまち痩せていきます。2回目の北極点への単独行のときは、日本に居たときよりも体重が10~15キロ減少しました。

体調をモニタリングするための食事

――痩せることを想定して、事前にわざと増量したりはするんですか?

荻田:脂肪を付けるために、アイスクリームやポテトチップス、ラーメンなどいろいろ食べましたね。でも、とりあえず多めに食べておこうみたいな感じで計画的にはやっていません。

――痩せていくと精神状態や体調は何か変化しますか?

荻田:そんなに変わらないです。ただ、脂肪が足りなくなって、タンパク質がエネルギーとして使われ出すレベルまでいくと影響が大きいです。体の中でも多くのタンパク質が蓄えられているのは筋肉ですので、筋肉が分解されてどんどん細くなっちゃう。若い頃はそれを分かっていなかったから、そのまま長期間歩き続けてしまって。もう筋肉が痛くて痛くて、毎日ずっとスジがつっているような状態でした。

――毎日同じものを食べ続けるのはなぜですか?

荻田:食事を自分の体をモニターするための、一つの目安として捉えているからです。味や内容を変えると、味や内容が違うからおいしい・まずいとなってしまうけど、同じものであれば自分の体調に起因したものであることが、すぐに分かります。

――アスリートで毎朝同じものを食べている人も同じことを言っていました。モニタリングの話、もう少し詳しく教えてもらえますか?

荻田:味覚の変化はとても大きいです。スタート直後は事前に蓄えてきた脂肪も体にたくさんあるし、疲れもたまっていないので、全然おいしくない。それこそ義務で食べている感じです。それが1週間から10日たつ頃から変わり始める。この時期は体がまだ現地の気温に慣れ切っていないのと、ソリも一番重い。なのでとにかく体力の消耗が激しいんです。体重もグッと落ちるタイミングです。ここを過ぎると、初めて胃腸が「あ、もっと頑張らなきゃ。もっと頑張って吸収しなきゃ」っていうふうに切り替わってきて、だんだんおいしく感じられるようになってきます。そして、ある日を境に本当においしくなる。同じものを毎日食べているのに、もう感動的なぐらいに。

おいしくなったと感じる日が例えば、「前回の行程だと3週間目だったのに2週間目に来たぞ、今回早いな」ってなったときに、体力の消耗が早いことが分かります。

世界の情勢と北極

――今後の予定はどう考えられていますか?

荻田:極地に関しては、若い頃みたいに目的もなく北極に行きたいなっていうのはありますね。スポンサーとか関係なく、心の赴くままにのんびりと。あとは大場さんのように、若い子たちを連れて北極を歩きたいです。2019年に1回やりましたけど、年齢的にもそういうステージになってきていると思うので、ぜひまたやりたいです。

――3回目の北極点踏破に向けた計画はあったりするんですか。

荻田:もはや、ないですね。飽きてしまったんです。2回目の挑戦の直後に、自分の中で北極点に対する無補給単独徒歩踏破が守備範囲に収まった感覚が持てた。未知ではなくなったことで、面白くなくなってしまったんですよ。

▲南極点を目指し、平たんな氷床をひたすら歩く(2017~2018年) ※荻田さん提供写真

――2回目の挑戦から9年たっていますが、そこはどうですか?

荻田:肉体的な衰えが出てきたことで、違う意味での未知性は出てきたと思います。

――今度こそやりたい、という気持ちが出てきたりはしませんか?

荻田:そうですね。ただ仮に挑戦したいと思っても、2022年からの世界情勢で今は誰も北極点へ行くことができません。過去3年は新型コロナウイルス感染症による自粛期間でしたが、今は世界情勢による影響の方がずっと大きいです。

――今、やっておられる本屋ですが、これはいつから始めたんですか?

荻田:2021年の5月からです。コロナ禍だし、大手通販サイトで新旧問わず1冊から買えたりするので、状況・条件的に厳しいのは確かです。それでもやるべきだと思ったし、やれるとも感じた。本屋と冒険、一見かけ離れているように見えて、自分の中では同じ「挑戦」だと思っているので、別に違和感はありませんでした。

――なるほど。今後もご活躍を見守りたいと思います。本日はありがとうございました。

▲本屋には、現地で使用した探検用のソリや防寒服も展示されている

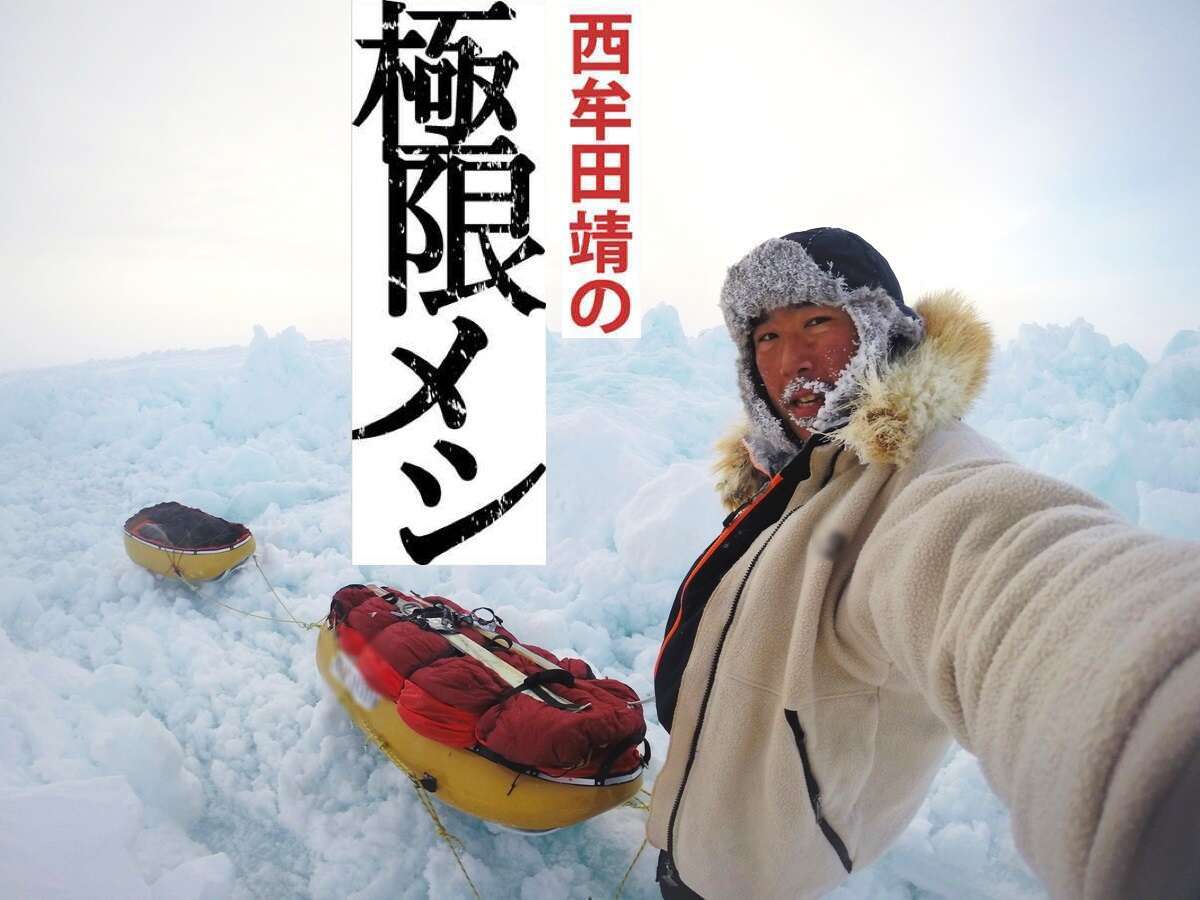

書いた人:西牟田靖

70年大阪生まれ。国境、歴史、蔵書に家族問題と扱うテーマが幅広いフリーライター。『僕の見た「大日本帝国」』(角川ソフィア文庫)『誰も国境を知らない』(朝日文庫)『本で床は抜けるのか』(中公文庫)『わが子に会えない』(PHP)など著書多数。2019年11月にメシ通での連載をまとめた『極限メシ!』(ポプラ新書)を出版。