こんにちは。メシ通レポーターのタベアルキストOtaniです。

各担当者が自分の好きな料理を徹底的にマニアックに掘り下げ、みなさんに魅力を伝える当シリーズ。今回は鮨……。それも「江戸前鮨」をご紹介したいと思います。

「食べ歩きマニア道 ハードボイルド・◯◯の世界」とは──

国内の飲食店を中心に足を運び、これまで食してきたメニューは、のべ1万食以上。“食”に真摯(しんし)に向き合うタベアルキストたちが、特に気になるメニューを挙げ、食材や調理法などに着目し、みなさんにお届けする企画です。

鮨? 寿司?

日本人ならば嫌いな人を探す方が難しい料理、鮨。「寿司」と表記する事も多いのですが、今回は「鮨」で統一させていただきたいと思います。なぜ「鮨」に統一するかと言うと、今回ご紹介する「江戸前鮨」は一般的な「寿司」とは少し異なるためです。

世間では「デカネタ」や「コスパ最強!」と言った「寿司」が注目を集める傾向にありますが、日本が世界に誇るべき“スシ”とは本物の「江戸前鮨」だと確信している次第です。「回らない鮨屋さんって怖いなぁ」とか「メチャクチャ高いでしょ!?」と思っている方も多いかもしれませんが、今回の記事を読めば、きっと「行きたい!」と感じていただけるのではないかと思います。

ちなみに少し下世話な事を言うと、男性にとって鮨店でのデートは、誰もが誘うイタリアンやフレンチよりも「違い」をアピールできるチャンスなのではないでしょうか? そして、デートでなくても女性一人で鮨店を訪れることが増えているそうなので、参考にしていただければ幸いです。

「江戸前鮨」の世界

さて、超簡単に言って、「江戸前鮨」であるかどうかは、

1. 酢飯(シャリ)が美味しいか、

2. 鮨種(ネタ)に仕事(調理)が施されているか、

の2点に集約されると思います。

本物の江戸前鮨店ではシャリに多大な注意を払っており、酢加減、塩加減、硬さ、温度など、さまざまな観点で工夫をされています。

そして、仕事についても、〆る、漬ける、煮る、ゆでる、蒸すと言った調理を駆使し、ネタのうま味や風味を引き出す努力をされています。

単に酢飯に生の魚を乗せた「寿司」とは大きく異なる次第です。

以上、非常にザックリと書きましたが、奥深い魅力があるのが「江戸前鮨」の世界。知られざる魅力的な世界に、筆者の周囲でもハマる人多数です。なにせ、たった一口で幸せになれる料理ですので……!

幸鮓

そこで「江戸前鮨」の魅力をご紹介すべく、おうかがいしたのは蔵前にある「幸鮓」。

今や「東京のブルックリン」と呼ばれ、お洒落なショップが増加する蔵前ですが、「幸鮓」は「江戸前鮨」をリーズナブルにいただける隠れた名店です。

現親方・篠原敏之さんは「幸鮓」の二代目としてのれんを継がれましたが、その前に人形町の㐂寿司(きずし)で修業されました。

㐂寿司は江戸時代に握り鮨を考案した華屋與兵衛の流れをくむ「江戸前鮨、三大始祖」の一つ。つまり、生粋の伝統的な江戸前仕事を楽しめると言うわけです。

ちなみに、「幸鮓」自体も1954年創業の老舗となります。

「江戸前鮨」のシャリ

鮨と言うものは、米で構成される部分が多いので、シャリがおいしいかどうか、口の中でほぐれやすいかどうかで、全く印象が異なってきます。冷たいシャリ、ネバネバしたシャリなどは、おいしさをガクンと下げてしまいます。勿論、逆に温度が高すぎたり、芯が残っているシャリなども、違和感を覚えてしまうので、ダメです!

この度、篠原さんに鮨の要であるシャリ切り(酢飯作り)を見せていただきました。

こちらは、食感を均一にするため、鍋底のご飯は削ぐと言うこだわり。確かにご飯を炊く際、底の部分は硬くなりがち。

お店によって工夫の仕方は異なりますが、いかにシャリをおいしくするか? は鮨職人の腕の見せ所の一つです。

ちなみに、削いだご飯は賄いで食されているそうなので、ご安心を(笑)。

そして、シャリ切り。

は、速い! ここまでの速度とは驚きました!

しかも、ムラなく切られていくところに、親方の長年のキャリアを感じます。

切られた後は、温度をキープするためジャーに入れられます。

なお、お弟子さんを抱えていて営業時間中にシャリを炊いてくれる人がいるお店では、藁櫃(わらびつ)で保管されている事もあります。あるいは、外見は藁櫃だけど、中にジャーを仕込んでいたり。

どのようにシャリと向き合っておられるか注意してみると、結構面白いものです。

「江戸前鮨」の山葵

さらに、シャリ切りの後に、使用される山葵(わさび)を見せていただきました!

奥の黒みがかっているのが有名ブランド品種の真妻(まづま)、そして手前が正緑(まさみどり)。真妻はつまみ(先付やお造りなど)に、正緑は粘りが強いため握りに使用されているそうです。

粉山葵や混ぜ山葵ではなく、香り高く美味しい本山葵を使用しているかどうかも、良いお店を見つけるためのポイントです!

お待ちかねの実食

この後は、実際に出していただいた順で「江戸前鮨」の魅力を伝えて参ります。

鮨店によっては「おまかせ(=コース料理)」一本しかなく、酒肴が多いお店もありますが、「幸鮓」は握りがメイン。「お好み(アラカルト)」でいただくこともできますが、「握り中心のおまかせ」がオススメです。

他のお店であっても、電話予約の際に「どのような内容か?」「予算はいくらくらいか?」を臆さずに聞いてみましょう。あるいはグルメサイトなどを参考にしても良いかと思います。

「幸鮓」の「握り中心のおまかせ」は酒肴が3品。僕は酒肴ではなく握りこそが鮨店の魅力だと思いますので、握り主体のお店の方が好みです。

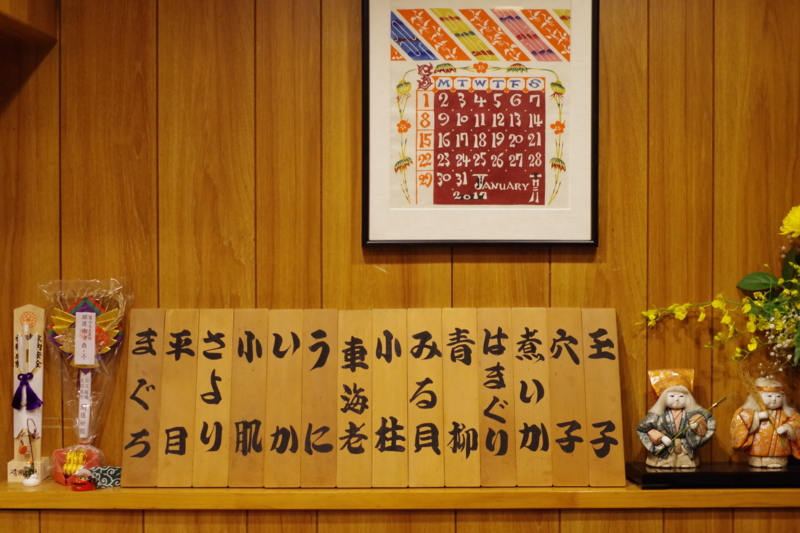

▲のれそれ

穴子の稚魚である、のれそれ。

透明な身はぷりぷりとしており、とてもおいしい。

のれそれや白魚などは、鮮度がモノを言う魚です。

酢味噌ではなくポン酢で供されるところもサッパリで良い。

▲数の子

ニシンの卵である、数の子。

1月の訪問だったので、正月の名残を感じさせます。

甘みのある白醤油と出汁に浸された味わい。

▲湯葉

こちらの湯葉は濃厚な味わいです。

さて、いよいよ握りです!

▲鮃(ヒラメ)

甘みがとても強く、香りも楽しませてくれる。

かみ締めるごとに甘みが強くなります。個人的に、白身魚の魅力、楽しみとは、食感と香りにあると思います。熟成をかけると甘みが強くなるものの、食感と香りが弱くなる点がネック。

古典的な「江戸前鮨」を供される職人さんは、朝〆で軽く寝かす程度が一般的です。

▲墨烏賊(スミイカ)

「江戸前鮨」に最も合うイカ……それこそが、墨烏賊!

理由はひとえに食感。他のイカよりもパツッと切れるところが魅力で、これがシャリの食感と調和します。

イカを食される時は、食感と包丁の入れ方に注目!

▲針魚(サヨリ)

昔は塩でしっかりと〆ていた針魚ですが、現在は物流が進歩したので〆加減が浅くなっております。

しかし、一見すると生っぽいものの、軽く塩で〆ているのが江戸前仕事。

凝縮されたうま味とぷりっとした食感がたまらないです。

▲海松貝(ミルクイ、ミルガイ)

軽く湯引きして貝類特有のにおいを取っています。

針魚もそうでしたが、生っぽいのに調理=仕事を施してから握るのが、「江戸前鮨」となります。生よりも美味しく酢飯に合わせる技こそが、江戸前の職人の腕の見せ所。

篠原さんは皮を丁寧にむき、包丁を細かく入れて、快感とも言える歯切れで楽しませてくれます。

▲車海老

車海老の魅力は、甘みと食感!

かみ締めるたびにヨダレが出てしまうような甘みこそが、王者・車海老の持ち味です。

なお、他のお店で伊勢海老の握りもいただいた事がありますが、甘みの強さと繊維質の

ほどけ加減では、やはり車海老に軍配が上がりました。

▲マカジキ

通好みの冬のタネであるマカジキ。昔は鮪(マグロ)の代わりに食されておりましたが、現在は使用する職人さんが少ない。

しかし、味わいは格別。鮪とは異なる脂のうま味と爽やかな香りを楽しめます。食べる人によっては鮪よりもおいしいと思われるのではないかと思います。いただけるお店は貴重です!

▲海胆(ウニ)の軍艦巻き

海胆はシャリをのりで巻かずにダイレクトで握る職人さんもおりますが、軍艦はのりの風味と食感が加わるところが魅力。海胆の甘みとのりの磯の風味が相性抜群です。

▲小鰭(コハダ)

「江戸前鮨」の看板である小鰭。

小鰭を食べれば職人の技術が分かるとも言われるタネです。その理由は、小さい身を〆の仕事でどううまくするか? が問われるためです。どれくらい〆て、どれくらい寝かせるかが重要な魚なので、お店によって味わいと食感は千差万別。

中でも、こちら「幸鮓」の小鰭は都内有数のおいしさです。しっとりな食感だけどきっちり〆られていて、上品ながらに力強い味わい。〆なければ水っぽくてうま味を感じにくい魚なので、〆なければならないのですが、〆すぎると硬くておいしくなくなってしまう。

また、酢を浸透させ過ぎても、酢の味が勝ち、妙味を殺してしまう。

「幸鮓」の小鰭のように仕上げるのは、なかなか難しい事です。

▲煮烏賊(ニイカ)

昔は保存性を高めるために行われた「煮る」仕事。物

流が発達した今、煮烏賊を供されるお店が少なくなっておりますが、生とは違う楽しみがあります。勿論、食感の違いもありますが、個人的に煮ものの最大の魅力は、お店の煮ツメ=タレ。江戸前の煮ツメとは、穴子の骨で出汁を取りじっくりと煮詰めて濃度を上げた、極上のソースなのです。

最近はライトなテイストの煮ツメが流行っているように感じますが、個人的には濃厚な煮ツメこそに江戸前の魅力があると思います。

▲煮蛤(ニハマグリ)

しばしば「ニハマ」と呼ばれる、煮蛤。

しかし、実は煮てはおらず、ゆでた後にタレに浸す、「漬け込み」と言う仕事が使われております。

漬け込みの魅力とは、サッと火入れした柔らかな蛤を楽しませるため。煮る事では引き出せないしっとり、ぷりっとした身からじゅわっとうま味がにじんでたまりません。

▲穴子

香ばしく仕上げ、旬でなくても香りを楽しませてくれるのが、江戸前仕事。

西日本ではそのまま焼く穴子ですが、江戸前の仕事では煮てから握りに使われ、直前に炙るお店も多い。

篠原さんいわく、「小鰭と穴子は切らしちゃダメ」との事で、楽しみにしているファンが多く鮨店の看板とも言える鮨種です。

▲玉子

個性的な提供方法の玉子。

薄く焼き上げて、鞍掛け(切り込みを入れてシャリにまたがせる)で供されるのは、おそらくこちらだけでしょう。玉子もまた、お店の個性を強く示す鮨種。シャリと合わせあくまでも握りとして供するお店、「カステラ」と呼ばれるふわふわな玉子をデザート的に供されるお店など。

「カステラ」は芋類と共に、芝海老や白身魚、貝類をすり潰して混ぜて焼くので、材料を聞いてみると面白いかもしれません。

▲干瓢(かんぴょう)巻き

いろいろな巻物がありますが、お店の個性を知るためには干瓢をオススメします。地味な食材と思われるかもしれませんが、醤油の濃度、甘みの強さ、食感などお店によって大きく異なります。干瓢の味付けとシャリの味が組み合わさり、のりの風味によってまとめられる干瓢巻きは「江戸前鮨」の魅力の一つです。

ちなみに、山葵は苦手でなければ、入れた方が絶対においしいと思います!

▲白子の味噌汁

シジミで出汁を取り、冬の風物・真鱈(マダラ)の白子を合わせた味噌汁。

こちらの味噌汁はいつも満足度が高いです。なお、味噌汁を出すお店、赤出汁を出すお店、潮汁を出すお店など、椀ものについてもお店の個性が表れます。やはり、鮨は握りを食べて、玉子、巻物、椀で〆るのが王道。満足度もググッと高まり、幸せな気分になります。

いかがでしたでしょうか?

さて以上、鮨をこよなく愛する筆者がマニアックになり過ぎないよう、それでいて「江戸前鮨」ならではの魅力が伝わるよう、冬の食材を例に解説いたしました。

一度本物の「江戸前鮨」をいただいてみると、圧倒的なおいしさに魅了されるのではないかと思います。

確かに一回当たりのコストは高くなりますが、付き合いの飲み会を2回断れば予算を捻出できます。

ちなみに、筆者は普段、手料理と弁当を駆使して鮨代をせっせと貯めております(笑)。

なお最後に、鮨店を訪問する際に注意すべき点を挙げると、

- 遅刻しない(ドタキャンはもってのほか!)

- 香水は付けない

- 符丁(=隠語、お茶=アガリとか、お会計=おあいそ など)を使わない

と言ったところでしょうか。

三つ目の隠語は、たま〜に通ぶった年配の方が若手の前で連呼されているのを目撃しますが、若手のみなさま、これは結構恥ずかしいのでご注意を(笑)。

符牒とは元々お店の人が使う言葉であり、「アガリ」とは「(お客さんが)食事はあがったので最後のお茶を」と言う意味、「おあいそ」とは「お愛想がなくて申し訳ございません」の意味を持つので、お客側が使うのは間違っている次第です。

とは言え本来、鮨は気軽にいただけるものなので、ぜひともチャレンジしてみてください!少しでも「江戸前鮨」の魅力を感じていただけたようでしたら、心からうれしいです。

お店情報

幸鮓(こうずし)

住所:東京都台東区蔵前3-4-8

TEL:03-3863-1622

営業時間:18:00~22:00

定休日:日曜日

予算:10,000円〜15,000円(※ お酒を2合ほどいただいても、大体10,000円台前半です)

※この記事は2017年1月の情報です。

※金額はすべて税込みです。