「そういえば、花を食べたこと、ないのでは」

ふと、そんなことを思った。

撮影:上本里恵

年を重ねるにつれ、食へのアンテナがさびていく。新しい刺激を求めることもなく、同じような味付けの食事ばかりを口へと運んでいる毎日の自分がいる。そんな状態に危機感をよぎらせた私は、「未食の冒険」を敢行することにした。それは、まだ食べたことのないものを食べ、味わったことのないものを味わうことで、凝り固まった舌に喝を食らわすための個人的活動である。この連載の中ではこれまでにシュールストレミングやマンボウを食べ、自身の味覚にアタックをかけてきた。

「未食の冒険」を実行するたび、たしかな動揺が胸のうちに現れる。

「食べたことのないもの」というのはつまり、自分が知らず知らずのうちに規範していた「食べてはいけないもの」でもある。それを口に入れるわけだから、自身の根底にある倫理観や道徳観のようなものが揺らぐのだろう。

そしてこの動揺は、けっこう癖になる。

舌先で一線を越える。そして常識の外の味を知る。こうした衝撃には、快感の味わいが含まれているのだと思う。心にさらなる揺らぎを与えてくれる食材を、私は探していた。

そこでよみがえらせたのは、小学生だった頃の記憶だ。

撮影:上本里恵

下校途中、ランドセルを背負いながら、ぶらぶらと道草をする。小石を蹴ってみたり、金網を指でたどってみたり、白線の上を歩きながら「ここから落ちたらサメに食い殺される」とハイリスクローリターンな空想遊びに興じてみたり。

ふと見ると、路肩の植え込みに花が咲いている。ツツジの花だ。おもむろにそれを摘み、根元に口を付ける。そして、チュッと吸う。かすかな甘露の風味が広がる。

それからハッとして、誰かに見られてはいないかと辺りを見渡した後、ツツジの花を路上へと放る。そしてそそくさと、家に帰る。少しだけ指がベタッとしている。

それはささやかながらも、どこか刺激的で、妙に背徳感のある「食事」だった。下校途中なのに、おなかを壊すかもしれないのに、おやつは15時になってからなのに。常識をぬるっと踏み外したような野性的な愉悦が、そこにはあった。

未知の味を覚えることは、心が揺れること。それを最初に教えてくれたのは、ツツジの花だったと思う。

撮影:上本里恵

ランドセル時代から遠く離れたいま、道に咲く花の蜜を吸ったりはしない。長い年月の中で、その他もろもろの嗜好(しこう)品を舌が覚えてしまったからだ。もし仮にいまツツジの花の蜜を吸ったとしても、得られる刺激は無に等しいだろう。

しかし、ここで思いつきが突然に走る。

「蜜ではなく、花そのものを食べたら、動揺できるのでは」

花びらを、むしゃむしゃと口にしている自分を想像してみる。高貴なのか、それとも品位に欠けるのか、よく分からないトーンがそこには浮かぶ。

植物であれば、それこそ野菜とか山菜とかは食べてきたわけだが、それは総じて葉や茎や根の部分である。野草を食べたりもしたことはあるが、花の部分は口にしてはこなかった。

花は、なぜだか「食べてはいけない」の範囲に収まっている。ニラ玉はあっても、パンジー玉はない。レタス炒飯はあっても、コスモス炒飯はない。あってもたぶん、注文しない。

私にとって、花は未食だ。圧倒的な未食だ。ならば、花にアタックをかけるしかない。花を食べた時、どのような心の動きがあるのか、それを存分に味わってみたい。

花だ、私は花を食べるのだ。私は花を食べて、動揺するのだ。

撮影:上本里恵

でも、実際に「花を食べる」となると、どのような調理法が適切なのか。頭を悩ませる。

試しにインターネットで検索してみる。花びらの形を別な食材で表現するものや、花を彩りとして用いるレシピが複数出てくる。しかし残念ながら、花そのものに焦点を当てたレシピはまったくと言っていいほど見つけることができない。

こうなったら識者に尋ねるのがベストであるわけだが、しかし「花を食べる」ことに詳しそうな人など、いただろうか。

……あ、いる。文筆家の木谷美咲さんだ。

多数の著作がある木谷さん。『食虫植物のわな』(偕成社)や『マジカルプランツ』(山と溪谷社)などといった執筆書のタイトルからも察することができるように、植物の魅力を広く発信する活動にまい進されている方である。

私が木谷さんの存在や活動に強く興味を引かれたのは、Twitterがきっかけだ。木谷さんは「ウツボカズラ飯」なるものの写真をそこに投稿していたのである。

▲木谷美咲 Kiya Misaki (@Dionaeko) / Twitter

ウツボカズラとは、ご存じ、食虫植物だ。その特徴的な捕虫袋の中で、なんと米が炊かれている。

そもそも珍奇な形や生態をしているウツボカズラ、それをまさか「食品」として提示するとは。その投稿は「木谷美咲」の名とともに、私に強いインパクトを残したのである。

「食べる」という観点からも植物の魅力や面白さを探求している木谷さんであれば、花を調理することに際してのアドバイスも与えてくださるのではないだろうか。

早速、私は木谷さんに連絡を取ってみた。

「花を食べようとしているのだけれども、どうしたらいいのか分からない」

面識のない相手からなかなかに奇特な悩みを投げられたというのに、木谷さんはそれを快く聞き入れてくれた。

そして数ラリーした後に「植物たちに囲まれながら、あれこれ話しましょう」ということになり、園芸センターで待ち合わせをすることになった。

▲邂逅(かいこう)の場は練馬区の内田園芸さん

あいさつもそこそこに、 園芸センターのビニールハウスの中へと2人で足を踏み入れる。他のお客さんたちが真剣に多肉植物や南国風の花に目をやっている中、「花を食べる」ための密談が小声で始まる。

「率直に聞きますが、木谷さんは花って食べたことありますか?」

「はい、ありますよ」

おお、心強い。やはり木谷さんに頼ってみて正解であった。

「東南アジア、特にマレーシアやベトナムなどには花食文化というものが根付いていて、私も現地で実食したことがあります。花食ではないですが、ウツボカズラ飯もマレーシアで実際に存在している食文化レシピなんですよ」

なんと。のっけから有益すぎる情報がもたらされた。花を食べるという文化が浸透しているエリアが、海の向こうには存在していたのか。東南アジアは何度も旅したことのある地域だが、花食文化なるものがあるとはこれまで気付きもしなかった。

「現地で食用として広く好まれているのは、ジンジャー(生姜)の仲間の花でしょうか。あと、バナナの花なんかは食品市場でよく見かけますね」

うーむ、それがいったいどのような形状をしているのか、パッと想像することはできない。と思っていたら、園芸センター内にバナナの鉢植えがあり、ちょうど花を咲かせていた。

▲内田園芸の店主が趣味で育てているというバナナの木

おお、バナナの花って、こんな姿をしているのか。かなり存在感のある、肉厚の花びら(実際にはガクと呼ばれる部分であるらしい)である。なんだかなまめかしい。そしてちょっとだけ不気味な雰囲気を漂わせていたりもする。このようなものを、マレーシアなどではどのように調理して食べているのだろう。

「サラダとか、あえ物なんかにして食べることが多いみたいですね。あとは炒め物としても使われます」

つまり、ほとんど野菜と同義の食材として使われている、ということなのだろう。花を食べる文化のない圏内で生まれ育った身としては、かなり異世界感のある話として聞いてしまう。

「でも、花って実は日本の生活の中でも食べる機会、けっこうあったりしませんか? ほら、菜の花とか……」

あっ。本当だ。たしかに菜の花のおひたしなんかは、何度も口にしたことがある。言われてみれば、あれは花である。なんだ、私にとって、花は未食ではないんじゃないか。

いや、しかし。菜の花のおひたしは、全体的には茎や葉の含有量も高い。私が食べたいのは「おもいっきり花」で、つまり花びらが主役然とした料理なのである。

「それで言うと、ブロッコリーとかカリフラワーって、可食部分に大きく花も含まれていますよね。ある意味、花が主役の野菜というか」

あっ、あっ。これまた本当だ。そういえばブロッコリーのドーム状の部分って、一つ一つが花のつぼみであった。そして私は、ブロッコリーをよく好んで食べている者だ。数日放置して、黄色い花を咲かせたこともある。

でも、違う。私が未知なるものとして食べたいのは、ブロッコリーのようなゴツゴツとした花蕾(からい)ではなく、もっと繊細でかれんな「ザ・花」なのである。食べちゃいけないようなトーンを放っている花びらを、口いっぱいに食べたいのである。

そんなどこかの国の女王様のごときわがままな思いを吐露すると、意図をくみ取ってくれた木谷さんから一つの案がもたらされた。

「そういったことであれば、エディブルフラワーがいいかもしれませんね」

そうだ、エディブルフラワーがあった。つまり、プレートなどの彩り要員として使用されたりする、食用花である。その存在のことはぼんやりと知ってはいたが、非日常的な食材であるため、実際に口にした経験はこれまでに一度もない。

しかし、食用花と鑑賞花の違いって、いったいなんなのか。例えばいま目の前にある園芸センターの花をむしって食べたりしたら、どのような問題が発生するのか。

「花屋で売られているような鑑賞用のものは、食用を前提としていない農薬が使われていたりするわけですから、食べないほうがいいですよね。花によっては毒性を含んでいたりもするわけで……。だから正規のエディブルフラワーを購入することを強くおすすめします」

言われてみれば、その通りだ。「奇麗な花には棘がある」とは使い古された慣用句だが、美しい花に無鉄砲に手を伸ばすことには、それなりのリスクが含まれるのである。

そういえば子どもの頃に、いとこの住む家の庭に咲いていたチョウセンアサガオの蜜を吸おうとしたら、たまたまそこを通りがかった叔母に「この花、猛毒だから!」とめちゃくちゃ叱られたことがあった。 あの時、チョウセンアサガオの蜜を吸っていたら、いったいどうなっていたのだろう。

「毒は大きな問題ですが、それとは別に、花を口にするっていうのは、なんだかドキドキする行為ですよね。花食には他の食べ物にはない独特で官能的なニュアンスがあるように思います」

官能的。木谷さんの口からそんな単語が出て、たしかに、と思う。花を食べてみたい、という欲求をよくよくひもといてみると、官能性に触れたい、ということになる気がする。花の表面的な味を得たい、ということだけではなく、もっと「花を食べる」という行為そのものの情緒を本格的に知りたい、というか。

「そうそう、食べることって、理解することですから」

木谷さんは、ある時に突然、植物にのめり込んだのだという。きっかけはハエトリソウという食虫植物。その奇妙な形や生態に触れた時、フェチズムをわしづかみにされるような感覚が走ったそうだ。ハエトリソウは、虫ばかりでなく、木谷さんの心をも捕らえてしまったのである。

「それからは、もうとり憑かれたように食虫植物のとりこになりました。食虫植物のことしか考えないで生きていきたい、と思うようになったほどです。ハエトリソウから枝葉が広がるようにして、植物世界に魅了されていくようになりました」

恋である。衝撃的にして特異的な恋の物語である。

「ただ、どうして自分が食虫植物に恋をしてしまったのか、それが分からない。それから十余年の現在に至るまで、私の人生は、その恋の理由を探るための旅となりました。鑑賞したり、栽培したり、同じ食虫植物愛好家たちと語り合ってみたり。でも、なかなか答えらしきものが浮かんでこない。そんな時、ウツボカズラ飯というものと出合い、それを食べた時にやっと少し、相手が持っている魅力の本質に肉薄できた気がしたんです」

対象をより理解するために、木谷さんはその他のさまざまな植物をも食べてきたのだという。それは単純な食経験の話ではなく、どこか「禁忌を犯したことがある」という告白のニュアンスがある。恋した故に、恋した相手を口で味わう。実に官能的である。

冒頭でも述べた通り、「食べたことがないもの」とは、自己規範した「食べてはいけないもの」であったりする。それを口に入れるということは、禁忌を破り、常識と非常識の境界を揺さぶる野蛮な行為であると言える。そして、野蛮性と官能性は表裏一体だとも思う。

だから、花を食べるのであれば、できるだけ思いきった調理法で臨みたい。野蛮と官能を同時に召喚できるような、そんなレシピを試したい。木谷さんの恋物語に当てられたのか、私の中にあった「花を食べたい」という気持ちがより膨れ上がっていく。

「そういえば、ベトナムには『花鍋』というものがあると聞いたことがあります」

花鍋!

それはさまざまな食用花をメインの食材とした、まるでフラワーガーデンのごとき一品であるという。バナナの花も主要メンバーの一角を担っているとのこと。花以外では、出汁要員としてエビが投入されたりもするらしい。

花を鍋で食べる。なんとも大胆なレシピだ。求めていたのは、まさにこれなのではないか。

「私もまだ食べたことがないので、とても興味深いです。ぜひ、トライしてみてください!」

木谷さんからも背中を押してもらい、花鍋こそが今回の調理法の解であると決定した。食べよう、花を鍋にして、食べてみよう。

こうして、園芸センターでの密談はつつがなく終了した。

花鍋を作って実食するに当たり、まず向かったのは上野のアメ横である。

ここにはありとあらゆる料理の食材がそろっている。なにはともあれ、手に入れたいのは例のアレである。あるだろうか。

撮影:ワクサカソウヘイ(以下写真全て)

あった。アメ横センタービル地下商店街に入ってすぐのところに、ごろんと置かれていた。バナナの花だ。

園芸センターで見かけたものと違って、「開花」ではなく「つぼみ」の状態になっている。エイリアンの頭のようであり、食材としてはかなりの異物感だ。

ついでに鍋のスープの味付け材料も買い求める。事前にベトナム料理関連の書籍やインターネットなどで調べてみたところ、本場の花鍋では、ハーブやレモングラス、そして中華調味料である「えびみそ」などがどうやら用いられているらしい(後で木谷さんに聞いたところ、ウツボカズラ飯の調味料としても『えびみそ』を使うとのこと)。

アメ横で花鍋のベースとなる食材を買いそろえた翌々日、インターネットで別に注文していた食材が届いた。エディブルフラワーである。

▲こちら、200gで1,500円ほど

一口にエディブルフラワーといっても、そこにはいろんな種類の花がある。食用菊、食用チューリップ、食用バラなどなど。今回は「普段、花壇で見かけるような、食べちゃいけない感じのかれんな花」にこだわり、食用のビオラを選択してみた。

トレイの上で、出番を待つビオラの花たち。非常に、色とりどりである。

添付されていた「おすすめレシピ」を読むと、アイスやケーキなどに添えることを想定して販売されている商品のようだ。このビオラたち、まさかこの後、主な食材として鍋にされるとは夢にも思っていないだろう。

役者はそろった。早速、調理開始だ。

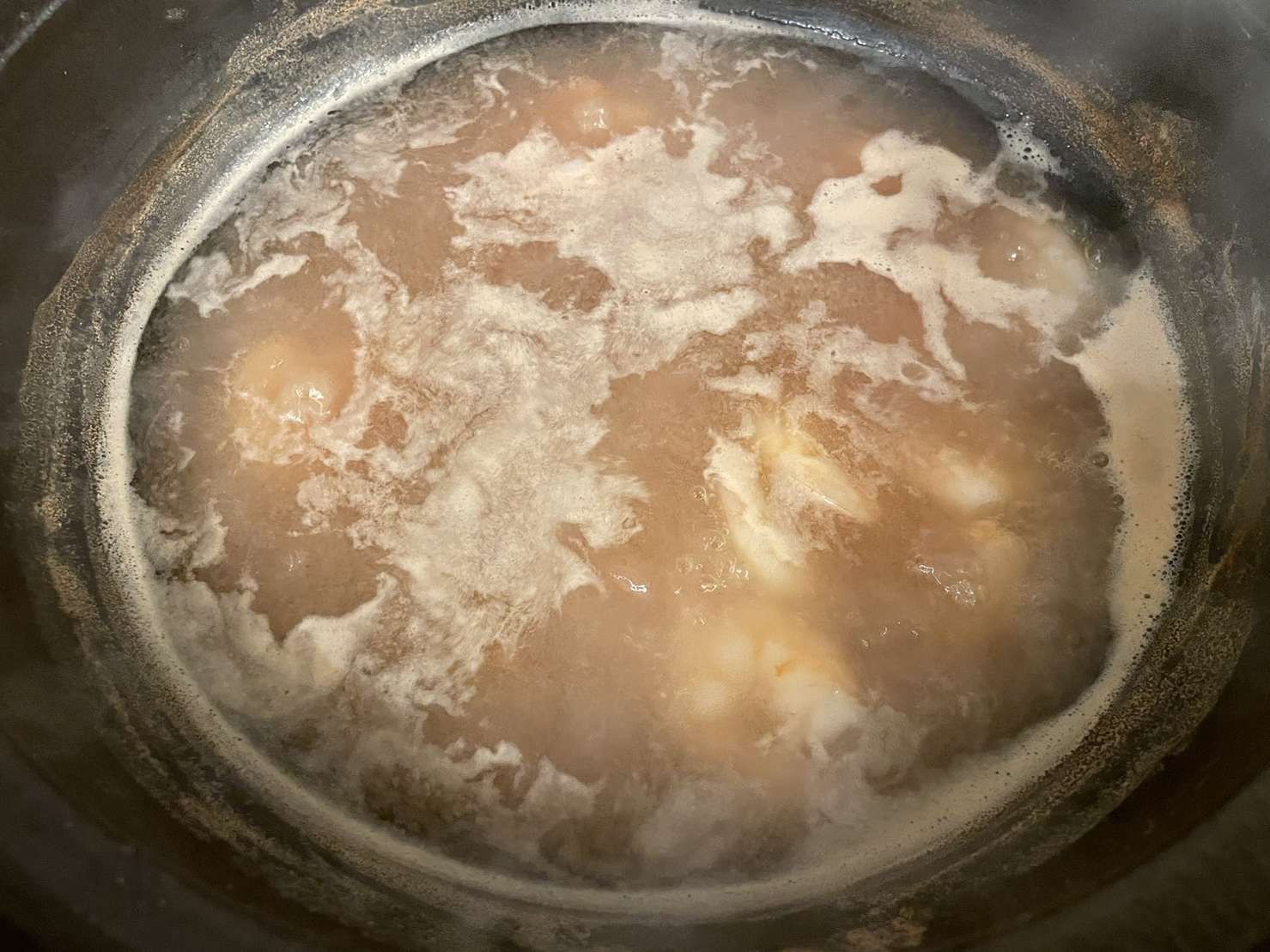

昆布だしと酒を鍋に注ぎ、火にかける。ひと煮立ちしたところで、むきエビを投入。

さらに鶏がらスープの素を少々、レモングラスやハーブ、そして「えびみそ」で基本のスープの味を調えていく。ベトナムの食堂街などでよく鼻にする、「えびみそ」独特の磯っぽい匂いが部屋中に充満し始める。エキゾチックだ。

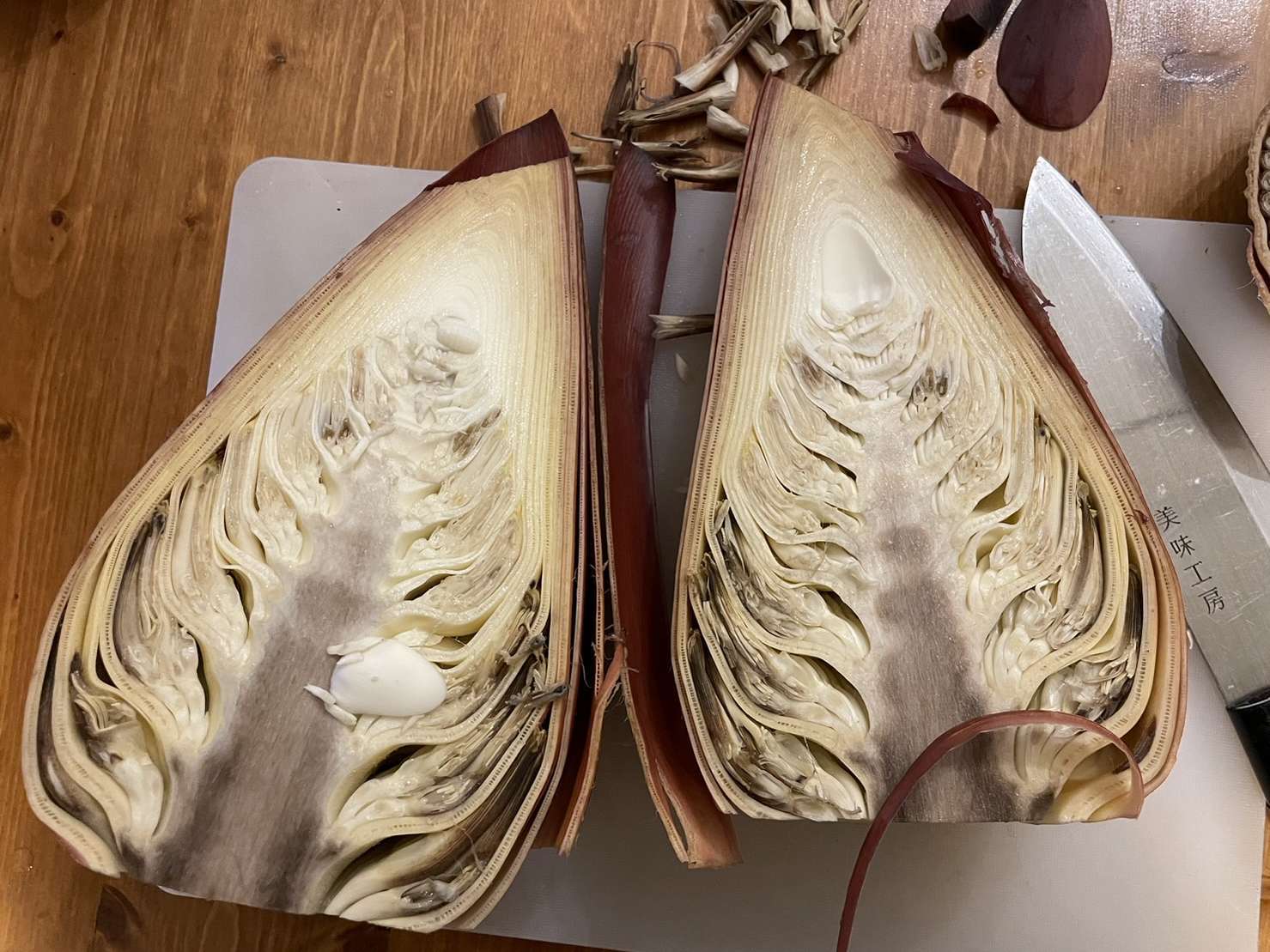

スープの面倒を見ながら、バナナの花に包丁を入れていく。

まずは半分に切ってみたのだが、そこでいきなり困惑してしまった。これ、どこからどこまでが可食部分なのだろうか……。

花びらやガクと思われる部分が幾層にも重なっていて、まるでタケノコのような質感なのだが、根元中央に向かって徐々に硬質化していくというグラデーションを描いており、どの辺りまで食べていいものなのか、さっぱり見当がつかないのである。

調べてみると、食べ方はまさにタケノコのように、外側の皮からむいていき、可食部があらわになったら食べやすい大きさに切るというもの。可食部はアクが強いらしく、酢水などに浸けておくとよいらしい。

そしてそれをごそっと鍋の中のスープに沈め、中火で煮ていく。

この時点での見た目は、まったくもって「花鍋」と呼ぶにふさわしくない。「えびみそ」によって薄黒い色をたたえた、華やかさゼロのビジュアルである。

ぐつぐつぐつ。バナナの花が、熱によってやわらかくなっていく。

さあ、ここでエディブルフラワーの登場だ。もつ鍋調理の最後にニラを入れるような感じで、どさっとビオラの花たちを投げ込む。

さっきまで地味でしかなかった土鍋の中が、やや強引な感じで、一気に華やかになる。

……、……、……。

土色の液体の表面で、花たちが揺れている。思わず、その画に見ほれてしまう。

異様だ、異様な景色だ。花が、煮えている。

そのうち、胸の中に妙な感慨が浮かび上がってきた。

(これ、何かに似ている……)

そう、土鍋の中の異様な景色に、なぜだか既視感を覚えるのだ。なんだ、なぜデジャヴが走るんだ?

……そうだ! これは、「おままごと」にそっくりなんだ!

バケツいっぱいにためた水、そこに泥を溶かして、適当に花びらを浮かばせて、「シチューです、どうぞ」「ありがとう、いただきます」とか友だちとやっていた、子どもだった頃のあの「おままごと」。いま、私はいい年をして、それを自宅のガスコンロでやっているのだ。花鍋とは、本気の「おままごと」であったのだ。

器に盛り付けてみる。

ますます、「おままごと」である。食べていいのか、これ。

恐る恐る箸を伸ばし、その味や食感を確かめてみる。

……、……、……。

なんだ、これは。鋭い動揺が走る。

食べられる。普通に、食べられる。自分はいま、花を食べている。

「えびみそ」の力が強いので、スープは普通においしい。海鮮のうま味が、まずは口いっぱいに広がる。そこにバナナの花の、やわらかい食感が現れる。それは最初、無味に近いのだが、かんでいるうちに「まさにバナナ」としか言いようのない熱帯の甘みがうっすらと差す。

そして、ビオラの花だ。こちらも口に入れた際の味の印象は、非常に薄い。ただ、そのうちに香水を嗅いだような風味がふんわりと漂い始め、やがてその主張は強くなっていく。気付けば口の中は、ファンタジーランドだ。

それは、実にパースの狂った味覚展開であった。海の味から、ジャングルの味、そして最後はお花畑。なんだこれは、『不思議の国のアリス』なのか。

いや、真に注目したいのは、味そのものではない。

「花鍋を食べる」という体験自体に、特筆すべきアッパー感があるのだ。

なにせ、それは「おままごと」なのだ。それを摂取するという状態は、かなりの非日常感をまとっている。

「おままごと」の最中に花を口に入れてしまったら、きっと周囲からたしなめられるだろう。でも、そんなことお構いなしに、食べちゃう感じ。やっちゃいけないことを、やっちゃっている感じ。

ツツジの花の蜜を吸っていた頃を思い出すような、ときめくような愉悦と背徳的な官能が、そこにはあった。強烈に、野蛮だった。

花鍋の〆は、おじやにした。

普段の鍋の〆では小ネギを散らすところをビオラにしてみたわけだが、その食欲をそそるのかそそらないのかよく分からない見た目に、つい笑ってしまった。

エビのうま味とバナナの花のほんのりとした甘みを米が吸っているので、もちろん味としては上等だ。ただ、そこにビオラの香りが立ち上ることで、しっかり「花を食べている」という感触が加わる。そうすると不思議なもので、おいしさよりも面白さのほうが勝つ。味覚の焦点が定まらない面白さ、といった感じだ。

そういった印象が現れるのは、私が「花は食べていいもの」という認識をまだちゃんと持っていないからなのだと思う。意味付けの輪郭が、ぼやけているのだ。

私たちは普段、「意味」を食べているんだな、とつくづく思う。

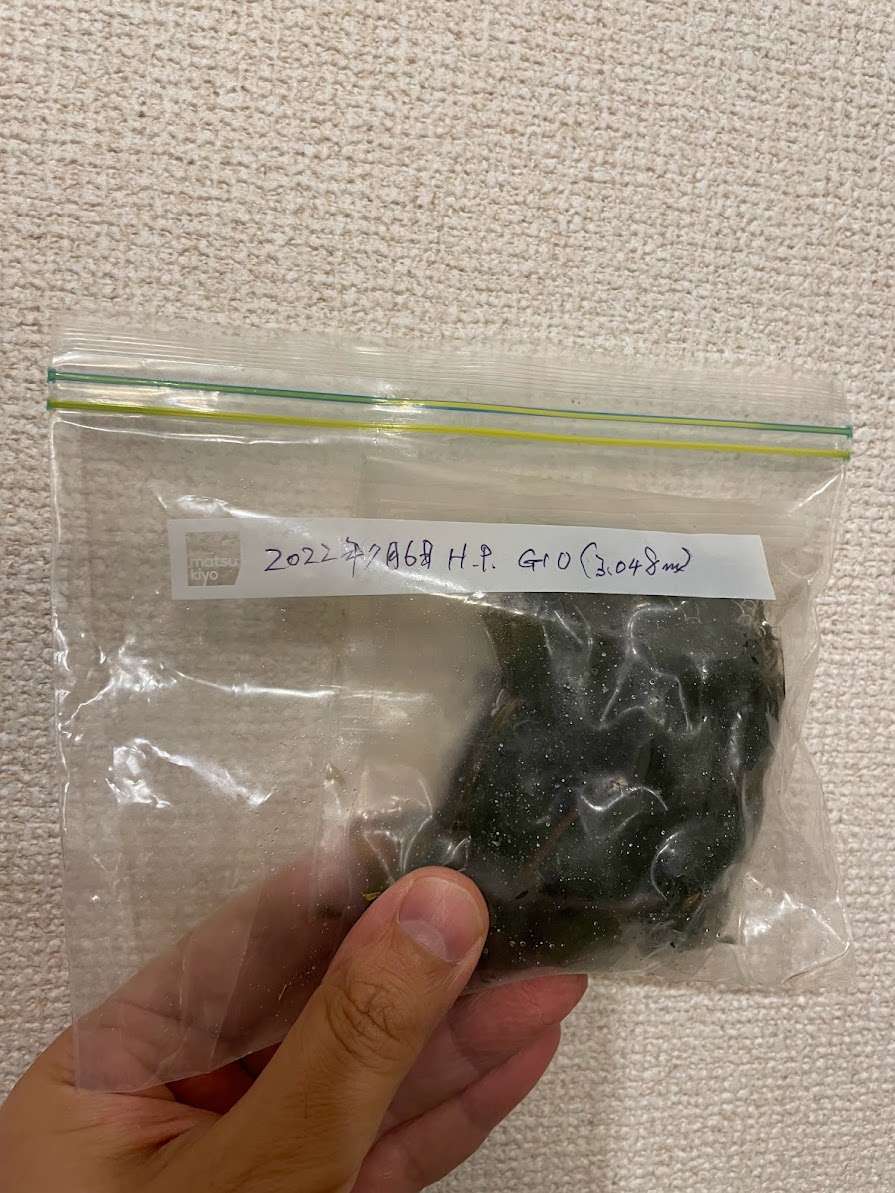

園芸センターでの密談の際に、実は木谷さんから花食にまつわるお土産をいくつかいただいていた。

その一つ、ケイパーの花の塩漬けを冷蔵庫から取り出す。木谷さんの知人が、インドの渓谷に出向き、標高3000メートルの礫砂漠地帯で採取したものだという。

食後の口直し的な意味合いで、ビオラの花とあえてサラダにしてみる。

「これはサラダなんだ」という認識で見れば、それはちゃんとサラダである。

でも「この皿の上に並んでいるのは、全て花なんだ」という認識で見ると、途端にそれは「おままごと」に化ける。まるでだまし絵を鑑賞しているようで、ピントが揺れる。

そんな不安定な心地のまま、それを口にしてみる。

ほのかなしょっぱさの中に漂う、青くて甘い香り。食感を楽しんでいるうちに、違和感が消えていく。

うん、これは、サラダだ。ちゃんと、サラダっぽい味がする。

次の日の朝食。

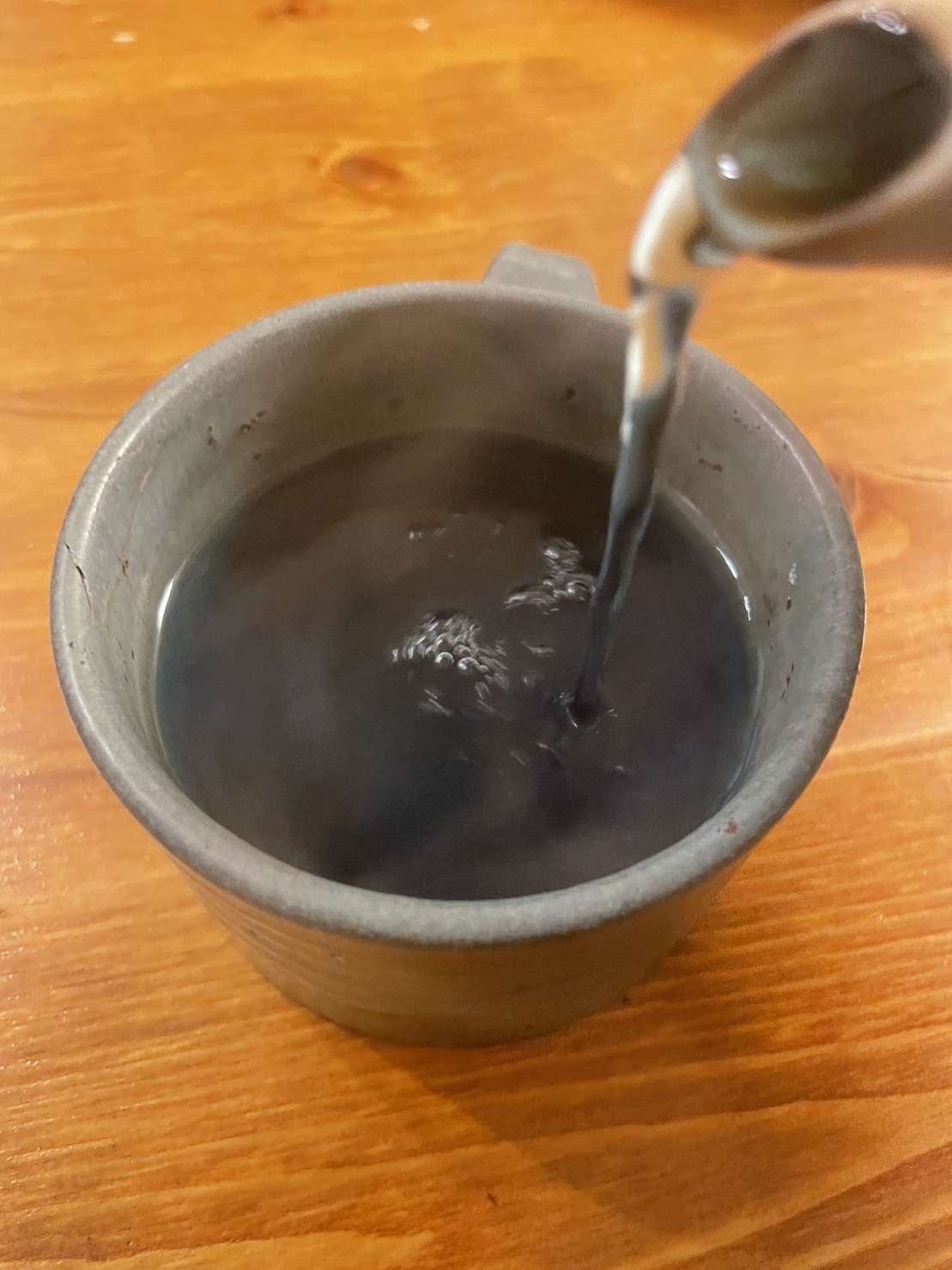

シャクナゲの花のジャムを塗ったトーストと、バタフライピーなる花のお茶を試す。どちらも、ケイパーの花とともに木谷さんからいただいたものである。

シャクナゲの花のジャムは、思っていた以上にちゃんとした「ジャム」で、優しい甘みだ。普通においしい。

そしてバタフライピーのお茶は、鮮やかな青色が少しだけ「おままごとの時に作る、花と水をビニール袋でもんだやつ」を想起させないこともないが、しかし角のないやわらかな口当たりである。

そのフラワーモーニングセットをもそもそと完食する。そして食卓の上に残ったのは、いつもと同じ朝の感慨だ。昨日の花鍋の時に味わった動揺や官能は、どこにも見当たらない。

たぶんこの数日の行程を経たことで、私の中で花は「食べてはいけないもの」から「食べてもいいもの」へと変わってしまったのだろう。

花を食べる。その時に得られる情動は、一期一会のものなのだ。生涯で一度しか味わうことのできないものなのだ。花を食べ物として認識したら、もうそこで蜜月は終了なのだ。

もうあのときめきに触れることはできないのだな。そう思うと寂しくて、未練たらしく土鍋の中の昨日の花おじやの残りを食べてみたが、それはごくごく平凡な味でしかなかった。

花はいつか散る。そんな情緒を思い知った、「未食の冒険」であった。

(了)

※毒性のある植物などをむやみに口にすることは、事故を招きます。花を食べる際は必ず食用として売られているものを使用しましょう

撮影:ワクサカソウヘイ、上本里恵、メシ通編集部

お話を聞いた人:木谷 美咲さん

1978年東京都生まれ。文筆家、エッセイスト、絵本原作者。執筆活動のほか、テレビやラジオへの出演、講演会などを通じて、食虫植物を中心に植物の魅力の紹介につとめる。主な著書に『官能植物』(NHK出版)、『食虫植物のわな』(絵・横山拓彦/偕成社)『不可思議プランツ図鑑』(絵・横山拓彦/誠文堂新光社)など。

公式サイト 木谷美咲の世界 https://kiyamisaki.com/

Twitter @Dionaeko

Note https://note.com/kiyamisaki/

撮影させていただいたお店

内田園芸

住所:東京都練馬区平和台1-23-5

電話番号:03-3933-6368

営業時間:9:00~17:00

定休日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合営業します)

作った人:ワクサカソウヘイ

ワクサカソウヘイ/文筆業。主な著書に『夜の墓場で反省会』(東京ニュース通信社)、『今日もひとり、ディズニーランドで』(幻冬舎文庫)、『ふざける力』(コア新書)などがある。ルポタージュとコントをフィールドに活動中。とにかく小動物がなつかない。