「松前漬け」が好きです

スーパーだとお漬物や練り物コーナーの横でひっそりと売られている松前漬け。

正月に食べる料理というイメージが強いと思うのですが、もともと保存食なので日持ちもするし、どんな酒にも合うので晩酌のお供として私は重宝しています。

そもそも松前漬けとは、乾燥させたするめいかと昆布を細切りにして、醤油、酒、みりん、砂糖などで漬け込んだ北海道の郷土料理。

松前漬けの主役といえばやはり数の子ですが、北海道では江戸時代後期から明治時代にかけてニシン漁が盛んでしたから、いくらでも数の子を使えたのだろうと推測できます。

ただ、現在では数の子は高級品ですから、市販の松前漬けには申し訳程度にちょこんと入っているものがほとんど。

「価格を上げていいからもっと数の子を入れてくれ」とメーカーにハガキを送ろうと思ったこともあります。でも、私は大人ですから、スーパーで松前漬けを買う際には、同時に数の子の単品も一緒にカゴに入れ、自宅で「追い数の子」をしています。ちょっとの投資で、なんとも贅沢な気持ちになるんです。

ああ、どうせだったらもっと豪華な松前漬けを食べたいな。

ということで、今回はスペシャルな松前漬けを自作したいと思います。

「イクラどっさり松前漬け」の材料(2〜3人前)

- にんじん 100g

- するめいか 50g

- きざみ昆布 50g

- めかぶ 200g

- 数の子(塩抜きしたもの) 適量

- あわび 適量

- イクラ 適量

<漬け汁>

- 醤油 50ml

- みりん 50ml

- 酒 50ml

- 砂糖 10g

- 酢 15ml

- 水 300ml

「豪華な松前漬け」を自作してみる

松前漬けの主役はおそらく数の子でしょう。

その一方で、松前漬けの土台となるのは昆布とするめいかです。バンドでいえばドラムとベースでしょうか。

この二つがしっかりしていないと、松前漬けは成立しません。本当は納豆昆布と呼ばれる粘りが強いものがいいそうですが、とりあえず入手しやすいものを、ということで細切りにしてある昆布を購入します。

こちらは味わいに深い奥行きを与えるするめいかですが、意外と高級品なんですよね。大きなものが見当たらなかったので、スーパーで売っていた「あたりめ」を使用しました。地元のライブハウスでスカウトした実力派といったところでしょうか。

ちなみに、松前漬けが生まれた松前町では、主力産業であったニシン漁が衰退していく中、かわりにするめいか漁が町を支えたそうで、松前漬けはまさに地元の食材を使った郷土料理なんですね。

ということは、今から私が作ろうとしているのは、「西小山漬け」(私が住んでいる町です)と呼んだほうがいいのかもしれません。

ホーローの容器に、昆布、細切りにしたにんじん、細かくしたするめいかを入れます。

するめいかのコリコリした舌触りで、食感に変化が出そうです。

その上からたっぷりと数の子をのせます。手で細かくした主役を散りばめているとため息が出ます。見てください、この宝石のようなきらめきを。バンドの主役は間違いなく君だ。

ここに漬け汁を煮切って冷ましたものを回しかけたら完成、なのですが、今回は「贅沢を極めたい」ということで、近所のお寿司屋さんの大将に頼んで豊洲からあわびを特別に仕入れてもらいました。

自宅でどうやって調理しようか悩んでいたら、それを察したのか、お店で下処理をしてくれたので、このあわびはもはや西小山産といっていいでしょう。近所のお寿司屋さんの大将にはあわびの調理法も聞きました。

あわびにちょっといい日本酒を振りかけて(分量外)、せいろで2時間蒸します。せいろを使った調理は、細かい温度調整が必要ない上に、失敗知らずなので楽でいいですね。

せいろから取り出したら粗熱をとり、カットして、松前漬けと合わせます。昆布のぬるっとした食感の中に、するめいかとあわびのコリッとした食感が素敵なアクセントとなることでしょう。あわびの味って言葉で上手に説明できないけど、とにかくおいしいですよね。

あと途方もないラグジュアリー感。1曲だけレコーディングに参加してくれたスターという立ち位置でしょうか。

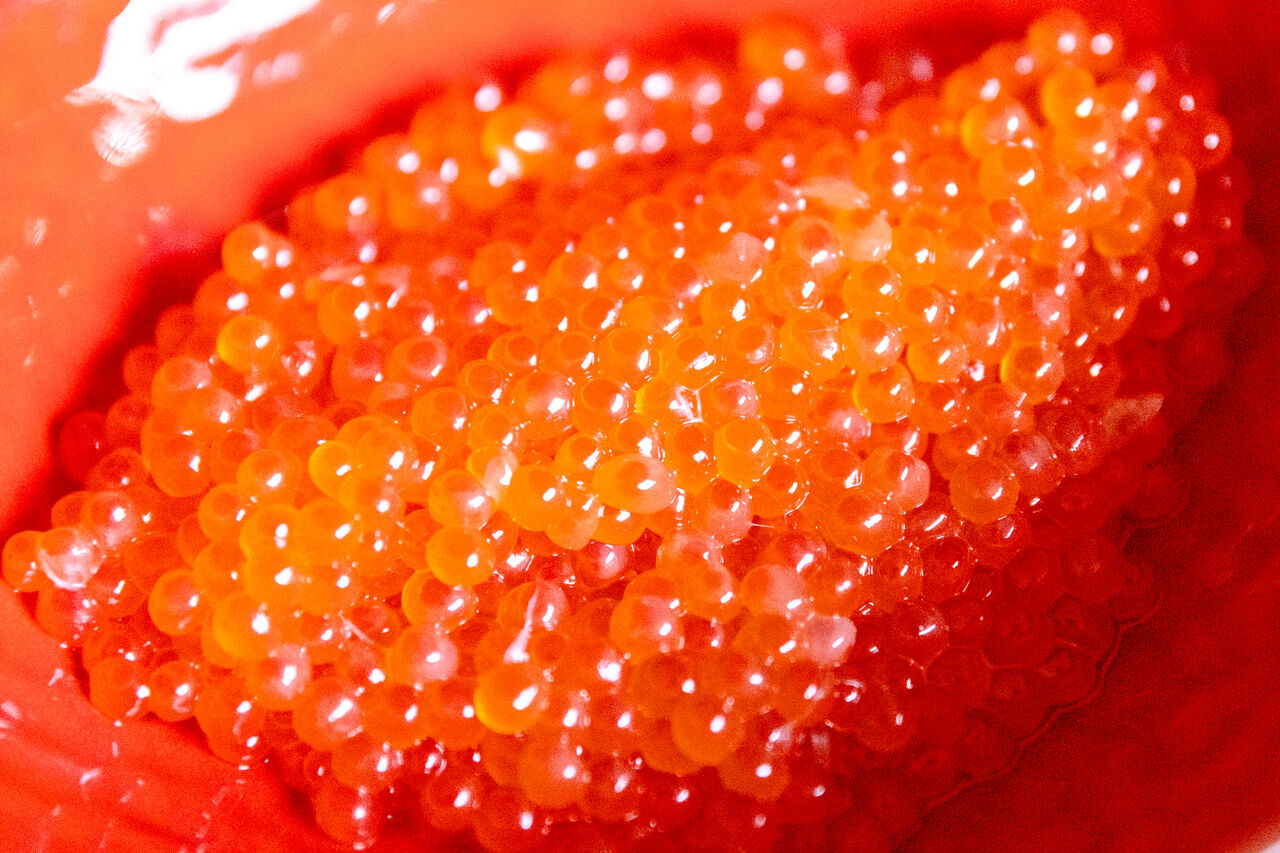

さて、具材と漬け汁を合わせてから数日後、そしてもう一つスペシャルな食材を召喚します。それがこいつだ。

イクラはどっさり食べたい

ただ、このイクラも大将に用意してもらったものです。こちらを贅沢に松前漬けにどっさり入れてしまいましょう。白くなっているものは取り除いておきましょう。

こちらも松前漬けに合わせたいのですが、その前に課題が。

こちらは具材の入ったホーローの容器に漬け汁を入れ、しっかりかき混ぜてから数日がたった西小山漬け(松前漬け)です。取り出してみると、味もなじんでいておいしそうです。ただ、昆布の粘りはあるものの、ここにイクラを入れたら、バラバラになってしまうような不安も感じました。

なんというか一体感が足りないんです。おそらく粘りが市販のものと比べて足りないのでしょう。やはり納豆昆布を使うべきだったと後悔しました。どうにかして素材が一つになったグルーヴ感を生み出せないでしょうか。

悩んだ末に、サポートメンバーとしてお招きしたのが、地元のスーパーで見つけためかぶです。

わかめの根っこの部分で(厳密には根元ではありませんが)、とろとろとした食感が特徴です。三杯酢と合わせたら最高においしいですよね。これを混ぜたら、さらに素晴らしい仕上がりになると思ったのです。もちろん、食感が目当てです。

ということで、めかぶを混ぜ混ぜ。すぐに粘りが全体をまとめてくれます。

見てください、音楽性の違いで一時はバラバラだったけど、新しいサポートメンバーの加入で一気にまとまったバンドを。見た目からして、先ほどとは違って、明らかに食感が良くなっていることがわかりますよね。めかぶはうま味を追加してくれた上に、口に入れた瞬間に喉の奥にみずみずしい流動感を生み出してくれます。

そしてついにこの時が来ました。

めかぶ、昆布、するめいか、にんじん、数の子が作り出した、日本一豪華なマットレスの上に、私はイクラをのせます。ああ、美しい。夜更け過ぎに松前漬けがイクラまみれへと変わった瞬間です。

せっかくなので、上からの写真も。三種の神器の一つにカウントされてもおかしくないほどの神々しさを放っていますよね。もし私が神様だったら、この松前漬けを見た瞬間に、酒を片手に岩屋にこもることでしょう。

イクラは見ているだけで贅沢な気持ちになりますから、これだけで私は大満足ですが、せっかくなので完成した松前漬け、ではなく、西小山漬けを、真っ白なごはん(分量外)にのせていただきます。普段は炊飯器だけど、この日だけは鍋でごはんを炊きました。今日はハレの日だからです。

実食します

炊き上がったごはんの上に、たっぷりとのせましょう。とろとろっとしためかぶがすぐにごはん粒の間に染み込んでいきます。ごはんの熱でイクラが悪くなる前にね。それではいただきます。

ごはんと一緒に味わうならスプーンがいいですね。このひとさじで300円くらいの価値があるな。うん、うまい!!

めかぶのツルツルとした食感と一緒に、イクラ、数の子のうま味が口の中で踊り、さらにあわびのコリコリした舌触りが存在感を主張しています。GWの東名高速のようなおいしさの大渋滞です。

こいつは酒と合わせても間違いないでしょうね。最初は日本酒と一緒にいただいて、最後にごはんと一緒に〆(しめ)るのがいいかも。出汁を注いで茶漬けにしてもうまそう。

というわけで、松前漬けをめぐる贅沢な1日は終わりましたが、しばらくこの子が冷蔵庫にいるかと思うと、気分がいいものです。

作るのに時間とコストがかかりましたが、1週間は楽しめるので、意外とお得なのかもしれないと思いました。次は2カ月後ぐらいに作りたいと思います。それでは。

書いた人:キンマサタカ

編集者・ライター。パンダ舎という会社で本を作っています。 『週刊実話』で「売れっ子芸人の下積みメシ」という連載もやっています。好きな女性のタイプは人見知り。好きな酒はレモンサワー。パンダとカレーが大好き。近刊『だってぼくには嵐がいるから』(カンゼン)